鈍化するNANDフラッシュとDRAMの市場成長:福田昭のストレージ通信(133) 半導体メモリの勢力図(4)(2/2 ページ)

NANDフラッシュからDRAM、そして非メモリへと価格崩壊が波及

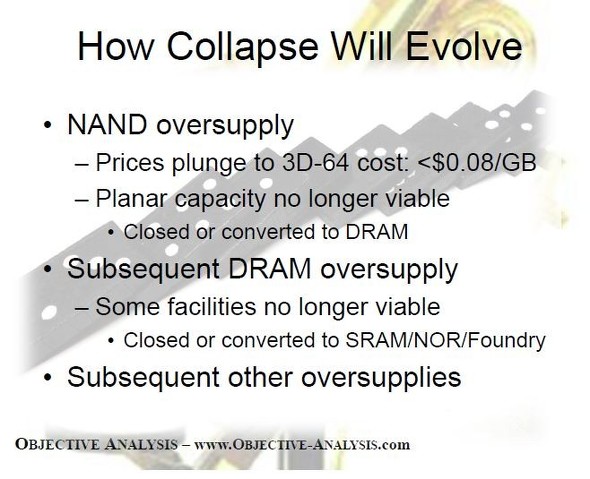

市場の成長を減速させる大きな要因は、供給過剰による価格の崩壊だ。価格崩壊は最初にNANDフラッシュメモリで発生した。価格崩壊によって記憶容量当たりの単価は、64層の3D NANDフラッシュの製造コストである、ギガバイト当たり0.08米ドルを下回る水準にまで低下してきたと推定した。

従来技術によるプレーナー型NANDフラッシュメモリは、もはや値下がりに追随できない。生産ラインを閉鎖する、あるいは生産品目をDRAMに変更するといった対応を迫られる、とHandy氏は指摘する。

続いてDRAMでも、供給過剰と価格崩壊が発生した。生産ラインを閉鎖したり、生産品目をSRAMやNORフラッシュメモリなどに変更したり、あるいは生産ラインをファウンドリー用へと転換したりすることになる。さらに他の半導体製品へと、供給過剰は波及しつつある。非メモリの半導体でも、価格崩壊が起こる可能性が少なくない。

プレーナー型NANDは製造コストを下げられない

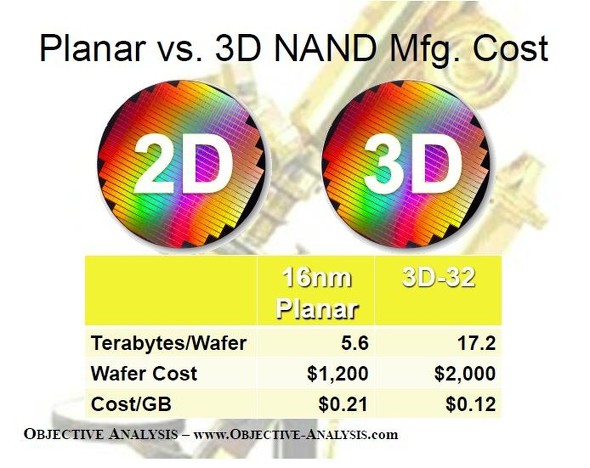

Handy氏は講演で、プレーナー型NANDフラッシュと3D NANDフラッシュの製造コストを比較してみせた。16nm世代の製造技術によるプレーナー型NANDフラッシュは、1枚のウエハーから記憶容量に換算して5.6Tバイトのシリコンダイを作れる。これに対して32層(既に古い技術であることに注意)の3D NANDフラッシュは1枚のウエハーから記憶容量に換算して17.2Tバイトのシリコンダイを製造できる。

ウエハー1枚の処理コストはプレーナー型NANDが1200米ドルと低く、3D NANDが2000米ドルと高い。それでも記憶容量の差が処理コストよりも大きいので、記憶容量当たりの製造コストは3D NANDが0.12米ドル/Gバイト、プレーナー型NANDが0.21米ドル/Gバイトとなる。32層の3D NANDの記憶容量当たりの製造コストは、プレーナー型NANDフラッシュの半分に近い。

重要なのはここからだ。プレーナー型NANDフラッシュメモリは、16nm世代が微細化のほぼ限界で、記憶密度を高める手段がない。言い換えると、記憶容量当たりの製造コストを下げられない。これに対して3D NANDはワード線の積層数(あるいはペア薄膜のペア数)を増やすことで、記憶密度を上げられる。記憶密度を上げて記憶容量当たりの製造コストを下げることで、今後の値下がりに対応できる。この違いが、プレーナー型NANDの生産ラインを縮小へと動かす、大きな力となっている。

(次回に続く)

⇒「福田昭のストレージ通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

NANDフラッシュメモリの事業収益と価格の推移を振り返る

NANDフラッシュメモリの事業収益と価格の推移を振り返る

今回は、NANDフラッシュメモリの現在の市況について説明する。具体的には、供給過剰だった2016年前半から、品不足による価格上昇を経て、需給バランスの緩和で値下がりが始まった2018年までの動きを見る。 「シリコン・サイクル」の正体

「シリコン・サイクル」の正体

今回は、「シリコン・サイクル」について解説する。シリコン・サイクルの4つの状態と、シリコン・サイクルが備える特性を紹介する。 DRAMとNANDフラッシュのベンダー別シェア

DRAMとNANDフラッシュのベンダー別シェア

2018年に開催された「フラッシュメモリサミット」では、さまざまな講演が行われた。今回から始まるシリーズでは、半導体メモリ市場を分析した講演「Flash Market Update 2018」の内容を紹介する。 高密度化と大容量化の限界はまだ見えない

高密度化と大容量化の限界はまだ見えない

「3D NANDのスケーリング」シリーズの最終回となる今回。前半では、3D NANDフラッシュのメモリセルアレイ以外の部分でシリコンダイ面積を削減する手法を解説し、後半では、3D NANDフラッシュの高密度化と大容量化を支える技術のロードマップを紹介する。 相当厳しい2019年前半、米中摩擦激化も

相当厳しい2019年前半、米中摩擦激化も

2018年、過去最高の売上高を記録した半導体市場。一方で、米中間では貿易摩擦が勃発し、その影響は半導体業界にも及んでいる。2019年のエレクトロニクス業界はどうなるのかを、IHSマークイットのアナリスト4人が予測する。まずは、2019年の業界全体について取り上げる。 市況見通しの悪い2019年 ―― 経営者が今、考えるべきこと

市況見通しの悪い2019年 ―― 経営者が今、考えるべきこと

メモリ市況がボトムに向かって降下している中で、決してパッとしなそうな2019年。そんな中で、半導体メーカーや電子機器メーカー各社はどんなことに留意しながら戦略立案するべきなのだろうか。市況が好転するタイミングをひたすら待つだけで良いのだろうか――。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング