二次元層状物質を用いた光多値メモリ素子を開発:電荷蓄積量を光で多段階に調整

物質・材料研究機構(NIMS)は、二次元層状物質を用いた光多値メモリ素子を開発した。照射するパルス光の強度によって、電荷蓄積量を多段的に調整することができる。

ボトムゲート型の素子構造を採用

物質・材料研究機構(NIMS)は2020年8月、二次元層状物質を用いた光多値メモリ素子を開発したと発表した。照射するパルス光の強度によって、電荷蓄積量を多段的に調整することができる。

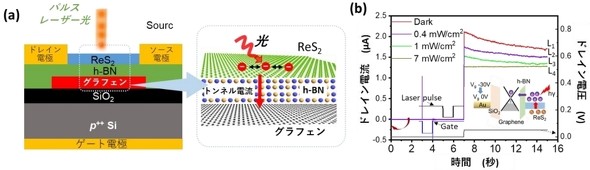

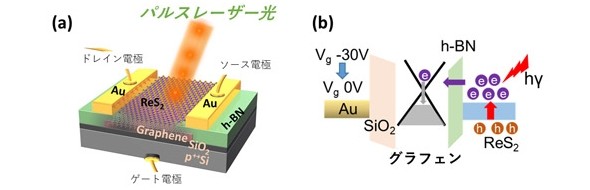

開発したメモリ素子は、二硫化レニウム(ReS2)や六方晶窒化ホウ素(h-BN)、グラフェンを積層した構造である。各層はそれぞれ、トランジスタチャネル、トンネル絶縁層、フローティングゲートとして機能する。この素子に短いパルス電圧を印加すると、グラフェンに電荷(正孔)を蓄積し、情報を記録することが可能となる。

素子を形成する主な材料は、全て二次元層状物質である。このため、異なる材料が接する界面は原子層レベルで平たんとなっている。その上、格子欠陥も極めて少なくリーク電流を抑えることができ、信頼性も高いという。

ReS2は、パルスレーザー光で電子と正孔の対を励起させやすく、その数も光の強度で制御することが可能である。グラフェン内に蓄積されている正孔と、負の電荷(電子)を再結合させたら、グラフェン内の電荷量は段階的に減少した。この時のドレイン電流量を計測すると、照射する光の強度に応じて、「L1」から「L4」まで4段階に減少していることが分かった。

研究チームは、光の強度を利用できた理由を2つ挙げた。1つは、「ReS2は層数にかかわらず、常に直接遷移型半導体である」ことだ。これによって、「光の吸収と電荷の励起」「トランジスタチャネル内での電荷移動」「グラフェンへの定量的な電荷注入」といった過程を同時に達成することができたという。もう1つは、「ボトムゲート型の素子構造」としたことである。これによって、チャネルへの光照射が行えるようになり、光と電圧を使い分けながら、記録の書き込みや消去、読み出しが可能となった。

研究成果の応用分野については、多値メモリ素子の他、光インターコネクションや光ロジック回路、超高感度光センサーなどを想定している。今回は、転写法と呼ばれる技術で多層構造の素子を実現した。今後、大面積化に対応できれば高集積化にもつながるとみている。

関連記事

半導体用高純度シリコンの収率を15%以上も改善

半導体用高純度シリコンの収率を15%以上も改善

物質・材料研究機構(NIMS)と筑波大学らの研究チームは、半導体用の高純度シリコンを生成するシーメンス法で、シリコンの収率を現行より15%以上も高めることに成功した。 リチウム空気電池の充電電圧、上昇の原因を特定

リチウム空気電池の充電電圧、上昇の原因を特定

物質・材料研究機構(NIMS)は、リチウム空気電池のサイクル寿命を劣化させるといわれている「充電電圧(過電圧)の上昇」について、その原因を特定した。リチウム空気電池の実用化研究に弾みをつける。 無電解めっきを用い高性能有機トランジスタを製造

無電解めっきを用い高性能有機トランジスタを製造

東京大学らの共同研究グループは、「無電解めっき」でパターニングをした金電極を有機半導体に貼り付けた、「高性能有機トランジスタ」の製造に成功した。 NIMSら、調光ガラス向けEC材料の安定供給を実現

NIMSら、調光ガラス向けEC材料の安定供給を実現

物質・材料研究機構(NIMS)は東京化成工業(TCI)と共同で、電気が流れると色が変わるエレクトロクロミック(EC)材料「メタロ超分子ポリマー」について、安定供給を可能にする合成プロセス技術を確立した。 シリコン基板上に単結晶巨大磁気抵抗素子を作製

シリコン基板上に単結晶巨大磁気抵抗素子を作製

物質・材料研究機構(NIMS)と産業技術総合研究所(産総研)の共同研究チームは、ウエハー接合技術を用い、磁気抵抗特性に優れた単結晶ホイスラー合金巨大磁気抵抗素子を、シリコン基板上へ作製することに成功した。 遮断周波数が38MHzの有機トランジスタを開発

遮断周波数が38MHzの有機トランジスタを開発

東京大学らによる共同研究グループは、有機半導体単結晶の薄膜上でチャネル長1μmを実現する微細加工手法を開発した。この手法を用い、遮断周波数が38MHzの有機トランジスタを実現した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(前編)

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(後編)

- 3nmチップ搭載の最新スマホ3機種を分解 三者三様の設計思想とは

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- Infineon、AI電源事業が驚異的成長 「売り上げ3年で10倍に」

- ルネサス「R-Car V4H」、トヨタ新型「RAV4」に採用

- 半導体ウエハーの厚みばらつき改善、リンテックが新装置

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- ローム、TSMCライセンス受けGaN一貫生産へ 27年目標

- 「AIの進化」に追い付けない半導体開発 解決の道筋は

左は素子構造の模式図、右は電荷の蓄積プロセスを説明するバンド構造 出典:NIMS

左は素子構造の模式図、右は電荷の蓄積プロセスを説明するバンド構造 出典:NIMS