イノベーションは日本を救うのか:イノベーションは日本を救うのか(最終回)(3/4 ページ)

幸福はおカネでは買えない?

「幸福感」という価値について、ちょっと興味深い話をしよう。

「イースタリンの逆説(Easterlin Paradox)」というものがある。1974年にアメリカの経済学者Richard A. Easterlinが唱えた説だ。

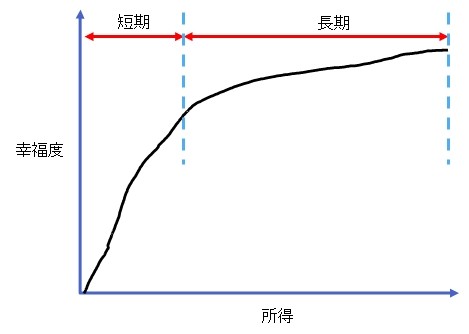

「貧しい人は、お金により幸福感が増す。しかし、中流に達すると、それ以上お金が増えても、幸福感はあまり変わらない。ある研究によれば、年収が7万5千ドルを超えると、お金が増えても幸福感はほとんど増えない。」(これは1974年時点の話)(図3)*)

*)これに対して、米国ミシガン大学の経済学者二人が「幸せはおカネで買え、しかもお金が多いほど多くの幸せが手に入る」と結論付ける論文を発表しているが、イースタリンの観察はおおむね正しいと筆者は考える。

資本主義の先端を走って来た米国を具体的に見てみるとどうだろうか? 米国では、経済活動に対する規制の撤廃と緩和による自由競争、大規模な減税による供給面からの経済刺激を主張する政策(サプライサイド経済学)を進めた1980年代(レーガン政権)から、結果として貿易赤字と財政赤字(双子の赤字)が増大した。

だが、1980年代、年度の通貨額ベースのGDPは1980年の2兆7240億ドルから1988年には5兆80億ドルへと1.84倍に増大し、1985年のプラザ合意で一気にドル安となる。企業の投資資金は高金利による株安から他の企業の買収合併へ向かい、株式ブームを生み出した(なお株式ブームは1987年のブラックマンデーにより終了した)。

この株式ブームはFRB(連邦準備理事会)の裁量により深刻な恐慌をもたらさなかったが、このことがアメリカ経済のFRB・金融政策依存と資産経済化(実体経済よりも実体経済から派生した金利や、金融取引など、資産の移動自体がもたらす利益が重要視される)をもたらすことになった。

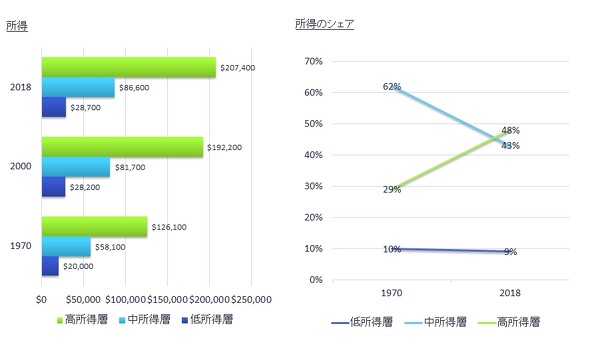

そして、これまではGDPの向上が人々の幸福につながると考えられてきたが、それは中間層が厚いということを前提にして成り立っていた考え方であり、米国では今や上記の資産経済化により、この前提は崩れ去りつつあるのではないかと筆者は思っている。つまり、貧富の差が広がり、格差社会になっているということだ(図4)。

シリコンバレーにおいてもGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)に代表されるハイテク企業が米国のGDPを押し上げることに大きく貢献し、多くの金持ちを輩出してきたが、同時に貧富の差の拡大をもたらしてしまったことは、ご存じの通りだろう。例えば人口90万人のサンフランシスコには1万人近くのホームレスがあふれている(100人に1人以上はホームレス)というのが実態だ。

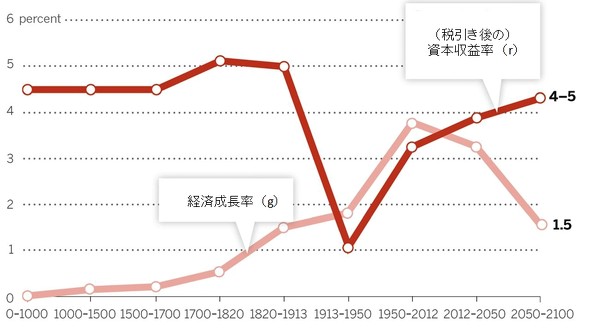

2013年に「21世紀の資本」を著し、2015年には来日もして日本でも有名になったフランスの経済学者トマ・ピケティ(Thomas Piketty)によれば、世界中で所得と富の格差が起きており、中間層の崩壊が起きているという。その理由は(税引き後の)資本収益率(r)が経済成長率(g)より高いという現実にある。つまり「経済の大きさが拡大するよりも資本の取り分が大きくなる」ことによると説明している。

中間層が厚い間は、GDPは国民経済の豊かさを意味していたが、中間層が崩壊してその前提が崩れると r<gになり、格差は広がる。そのような環境ではGDPの向上が格差の拡大につながってしまうというわけだ(図5)。

そして、今まさに、この前提が崩れ始めている。それにもかかわらず、とうに時代遅れとなったであろう指標で、経済の尺度も幸福の尺度も測っているのだ。今後は何を指標とすべきなのか、それを再検討するときが来ているのではないか。

これまでの資本主義におけるGDP拡大という考え方は、これまで見てきたように、その根拠となる前提が崩れている(もしくは崩れつつある)にもかかわらず、多くの国がいまだにこれを目指している。いつまでもこの方向性では、個人のレベルでオカネ、モノ、地位を手に入れても、それは一時的な幸福感につながるものでしかなく、“持続可能な”幸福感とはならないだろう。そして、この方向性はいずれ、中間層の没落と貧富の差の拡大をもたらすことになってしまう。米国はそれを“体現”しているのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか