コロナ特需の終焉 〜その兆候は2021年7月に現れていた:湯之上隆のナノフォーカス(54)(2/5 ページ)

半導体の出荷額で算出したシリコンサイクル

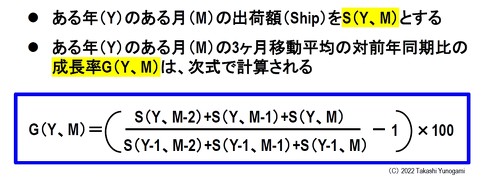

ある年(Y)のある月(M)の半導体出荷額(Ship)をS(Y、M)とすると、ある年(Y)のある月(M)の3カ月移動平均の対前年同期比の成長率G(Y、M)は、次式で計算される(図4)。

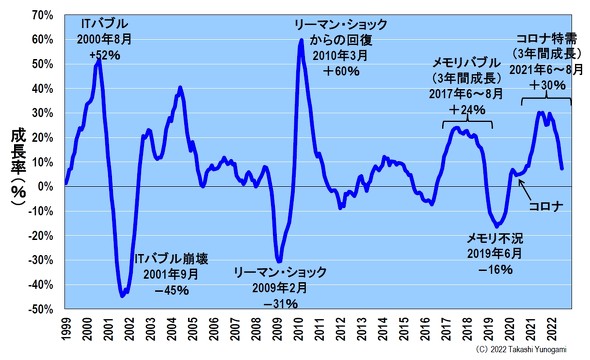

実際に、1999年1月〜2022年7月までの成長率を計算し、グラフ化した結果を図5に示す。確かに3〜5年ごとに(その都度、背景事情は異なるが)成長率は上下動しており、「シリコンサイクル」と呼びたくなる気持ちは良く分かる。

例えば、2000年8月にITバブルのピークがあり、+52%の成長率となった。しかし、ITバブルは崩壊し、翌年の2001年9月に−45%に落ち込んでいる。

また、2008年9月に起きたリーマン・ショックにより、2009年2月に−31%の落ち込みとなったが、翌年の2010年3月に+60%の成長となり、V字回復した。

さらに、記憶に新しいところでは、2016年からはじまったメモリバブル(「スーパーサイクル」とも呼ばれた)によって、3年間、高い成長が続いた。特に2017年6〜8月の3カ月は+24%の高成長率を記録した。しかし、2018年7月から成長率が下がり始め、メモリ不況に突入し、2019年6月には−16%の落ち込みとなった。

そして、メモリ不況から回復途中の2020年にコロナ騒動が起きた。しかし、コロナによる落ち込みは軽微で、2020年〜2022年まで、3年間、高い成長を記録した。筆者はこの成長を「コロナ特需」と呼ぶことにした。

特に、2021年6〜8月の3カ月は、+30%を超える高い成長率となったが、同年10月以降、成長率が下落し始めた。つまり、「シリコンサイクル」においても、確かに2021年10月に不況の兆候を示す下落局面に突入しているのである。そして、直近の2022年7月には+7.3%まで下がっており、この傾向が続くと2022年末までにマイナス成長に転落するだろう。

それでは、なぜ、コロナ特需が起き、それが終焉を迎えることになったのだろうか?

コロナ特需とその終焉

2020年6月2日からオンデマンド形式で開催された「TSMC Technology Symposium」によれば、次のような新しい生活様式(ニューノーマル)が人々の間に急速に普及し、定着してきたという。

- ネットショッピングは、8週間で、10年分を売り上げた

- リモートワークを行う人は、3カ月で、20倍に増加した

- オンライン学習は、2週間で、2億5000万人に拡大した

- オンラインゲームは、5カ月で、7年分がダウンロードされた

世界的なコロナの感染拡大によって、人々はStay Homeを余儀なくされ、上記の通り、リモートワーク、オンライン学習、ネットショッピングが爆発的に普及していった。それとともに、自宅で快適に仕事をしたり、生活したりするために、各種の電子機器への需要が急拡大した(図6)。

図6:各種電子機器の出荷台数の対前年成長率(YoY%)(〜2022年7月)[クリックで拡大] 出所:Joanne Chiao(TrendForce),“Wafer Shortages Drives the General Growth of Foundry Capacity in 2022”,Memory Trend Summit 2022“の発表を基に筆者作成

図6:各種電子機器の出荷台数の対前年成長率(YoY%)(〜2022年7月)[クリックで拡大] 出所:Joanne Chiao(TrendForce),“Wafer Shortages Drives the General Growth of Foundry Capacity in 2022”,Memory Trend Summit 2022“の発表を基に筆者作成対前年比で出荷台数が+10%以上になったものとして、Notebook(+16.5%)、Game Console(35%)、Wearable Device(11.1%)等があった。要するに、2020年から2021年にかけて、各種の電子機器が売れに売れた結果、「コロナ特需」が起きたわけだ。それに伴って、各種の電子機器に搭載される半導体も大増産されることになった。

しかし、図6からも分かる通り、2022年には、各種の電子機器の需要は大きく減少した。その理由は二つ考えられる。まず、これらの電子機器は、毎年買い替えるものではない。次に、2022年に入ると、コロナに対する恐怖心が薄れ、Stay Homeが崩れ去り、人々は外出するようになったからである。その結果、「コロナ特需」は終焉したのである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却