東芝、マイクロ波遠隔給電システムを開発:無線LAN通信との共存が可能に

東芝は、無線LAN通信と共存できる「マイクロ波遠隔給電システム」を開発した。工場や倉庫などで用いられるIoTセンサーのバッテリーレス化が可能となる。現場での実証実験を重ねながら、2025年以降の事業化を目指す。

産業用IoTセンサーのバッテリーレス化を実現

東芝は2023年12月、無線LAN通信と共存できる「マイクロ波遠隔給電システム」を開発したと発表した。工場や倉庫などで用いられるIoTセンサーのバッテリーレス化が可能となる。現場での実証実験を重ねながら、2025年以降の事業化を目指す。

マイクロ波遠隔給電システムは、2022年5月より「空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム」として、国内での利用が認められた。利用できる周波数帯は920MHzと2.4GHz、5.7GHzである。

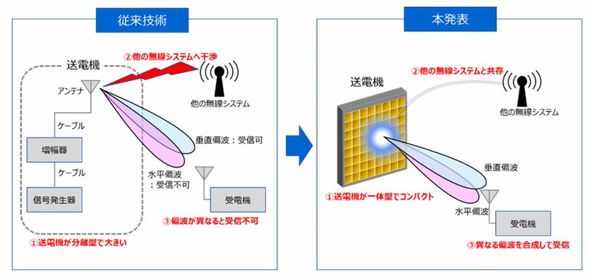

東芝は、最も大電力を給電可能な5.7GHz帯を用いたマイクロ波遠隔給電システムの開発を行ってきた。ただ、マイクロ波給電の電波が、隣接する周波数を利用する無線LANに干渉するという課題があった。

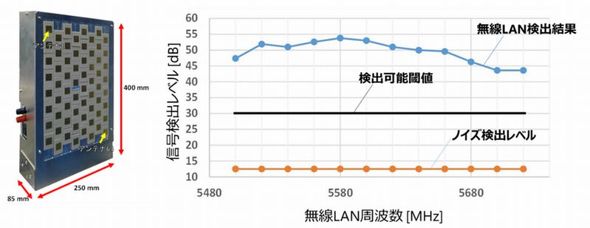

そこで今回、2つの技術を開発した。1つは周辺の無線信号の有無を検出し、給電処理を適切に制御することで電波の干渉を回避する「給電技術」である。これによって、無線LANが利用する5.5GHzから5.72GHzまでの広い周波数帯域において、周辺の無線信号を高い精度で検出することに成功した。無線信号を検出すれば、給電する方向を変更して無線LANとの干渉を回避できるという。

給電機の筐体は25×40cmで、信号処理回路や増幅回路、位相制御回路、64素子アンテナを一体化している。

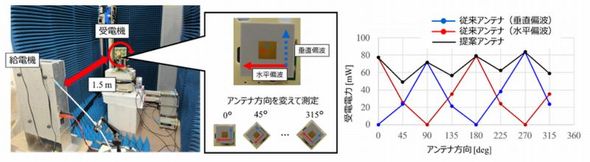

もう1つは、受電アンテナの向きに依存せず、給電された電波から効率よく電力を取り出せる「受電技術」である。「水平偏波」および「垂直偏波」という2種類の電波を同時に受信し合成する。これによって受電効率を高めた。

実験では、給電機から1.5m離れた位置に受電機を配置し、給電システムを評価した。受電機のアンテナ角を回転させた時の平均受電電力は、垂直偏波のアンテナあるいは、水平偏波のアンテナで受電できる電力の平均値と比較し、約2倍の平均電力を受電できることを確認した。

関連記事

歩くだけで1秒以内に危険物を可視化、東芝の空間セキュリティ技術

歩くだけで1秒以内に危険物を可視化、東芝の空間セキュリティ技術

東芝は「CEATEC 2023」(2023年10月17〜20日)に出展し、危険物をリアルタイムで検知/可視化できる空間セキュリティ技術を展示した。「CEATEC AWARD 2023」で総務大臣賞を受賞した技術だ。 LiDARの取得データのみで認識精度98.9%を実現

LiDARの取得データのみで認識精度98.9%を実現

東芝は2023年9月、LiDARの取得データのみで物体を98.9%の精度で認識し、99.9%の精度で追跡できる技術を開発したと発表した。また、悪天候環境下での検知距離を向上する技術や、計測範囲の柔軟性を向上する技術も開発した。 FDK、超小型のBLEモジュールをサンプル出荷

FDK、超小型のBLEモジュールをサンプル出荷

FDKと東芝は、「Bluetooth Low Energy(BLE)モジュール」に関して技術ライセンス契約を締結した。契約に基づきFDKは、外形寸法が3.5×10mmと極めて小さいBLEモジュールを製品化し、2023年10月より順次サンプル出荷を始める。 東芝D&S、4端子パッケージのSiC MOSFETを発売

東芝D&S、4端子パッケージのSiC MOSFETを発売

東芝デバイス&ストレージ(東芝D&S)は、4端子タイプTO-247-4L(X)パッケージを採用したSiC MOSFET「TWxxxZxxxCシリーズ」を開発、出荷を始めた。サーバや通信機器のスイッチング電源、EV充電スタンド、太陽光発電用インバーターなどの用途に向ける。 ローカル5G用分散型アンテナシステムを発売

ローカル5G用分散型アンテナシステムを発売

東芝インフラシステムズは、ローカル5G(第5世代移動通信)に対応する分散型アンテナシステム「東芝ローカル5G用DAS」の販売を始めた。ローカル5Gの通信エリアを低コストで拡張できるという。 東芝D&S、耐圧2200VのSiC MOSFETを開発

東芝D&S、耐圧2200VのSiC MOSFETを開発

東芝デバイス&ストレージ(東芝D&S)は、耐圧2200VのSiC(炭化ケイ素)MOSFETを開発した。太陽光発電(PV)用インバーターシステムの小型軽量化が可能になる。【訂正あり】

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング