電子材料特集

エレクトロニクスデバイス技術進歩の根幹をなす電子材料。デバイスの性能向上だけでなく、コスト削減や環境対応などさまざまなメリットの実現を目指し、その改良や新材料の開発が進められている。本特集では、電子材料開発の最新情報をお届けする。

Top Story

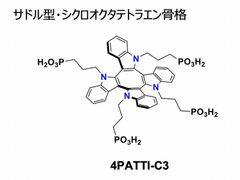

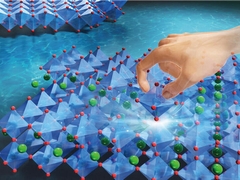

テトラポッド型正孔回収単分子膜材料:

京都大学の研究グループは、濡れ性の高いテトラポッド型正孔回収単分子膜材料「4PATTI-C3」を九州大学と共同で開発した。この単分子層を正孔回収層に用いることで、ペロブスカイト太陽電池の光電変換効率と耐久性を高めることができるという。

「月の砂」を活用:

レゾナックは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)と共同で、「月の砂」を利用した月面での蓄熱/熱利用システムに関する研究を行っている。現状、原材料の98%を“現地調達”できる見込みだ。

半導体材料

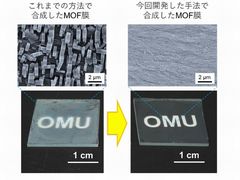

大阪公立大の研究グループ:

大阪公立大学の研究グループは、金属有機構造体(MOF)結晶の向きを揃え規則正しく並べることで、高品質な薄膜を作製することに成功した。高い透明性が求められるセンサーや光学素子、ガス吸着シートなどへの応用が期待される。

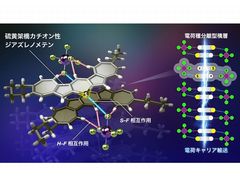

電荷種分離型の積層構造を形成:

名古屋大学と京都大学の研究グループは、電荷種分離型積層構造を形成し、高い電荷キャリア輸送特性を発現する「カチオン性π共役分子」の開発に成功した。エレクトロニクス材料としてイオン性π共役化合物を応用する上での新たな戦略として提案する。

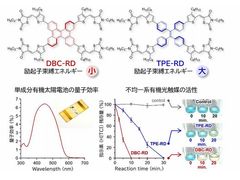

新型太陽電池の実現につながる?:

大阪大学は日本女子大学と共同で、有機半導体の励起子束縛エネルギーを低減させることに成功した。単成分で駆動する新型の有機太陽電池や有機光触媒を実現できるという。

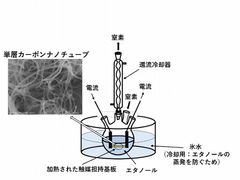

安価な装置で大量合成が可能に:

名城大学は、液相合成法により「単層カーボンナノチューブ」を作製することに成功した。従来の化学気相成長法(CVD 法)に比べ、安価な装置で大量に合成することが可能となる。

白金多核錯体を混合し伝導パス形成:

岐阜大学の研究グループと東京大学は、絶縁体の「ポリオキソメタレート(POM)」を白金多核錯体でつなぐと電気伝導性が向上し、半導体化することを明らかにした。近赤外光を強く吸収することも分かった。

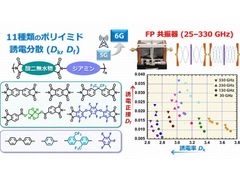

全フッ素化が重要な役割果たす:

東京工業大学はEMラボと共同で、11種類のポリイミドについて25G〜330GHzの周波数域における誘電特性を、スペクトルとして系統的に計測した。6G(第6世代移動通信)機器向け低誘電ポリイミド材料の開発に弾みを付ける。

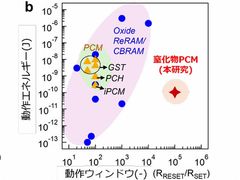

相変化メモリの新材料として期待:

東北大学と慶應義塾大学、漢陽大学校(韓国)、産業技術総合研究所(産総研)らの研究グループは、クロム窒化物(CrN)が高速な相変化によって電気抵抗が大きく変化することを発見した。CrNは環境に優しく動作電力を低減できることから、相変化メモリ(PCRAM)の情報記録材料として期待されている。

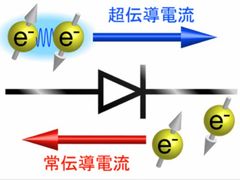

層状超伝導体「PbTaSe2」で:

理化学研究所(理研)の研究グループは、三回回転対称性を有する層状超伝導体「PbTaSe2」で、磁場や磁化がなくても「超伝導ダイオード効果」が現れることを発見した。

高いSiプロセス触媒性能を発現:

京都大学は、新たに開発した炭素細線製造法を用い、「酸素ドープ型グラフェンナノリボン(GNR)」を合成することに成功した。開発した新材料は、シリコン加工にこれまで用いられてきた貴金属触媒を超えるシリコンプロセス触媒性能が得られるという。

最大25%の低抵抗化も実現:

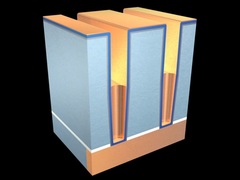

Applied Materialsが、銅配線の2nmノード以降への微細化と最大25%の低抵抗化を実現する新材料技術を開発した。チップの静電容量を低減し、3D積層ロジック/DRAMチップの高強度化も実現する。

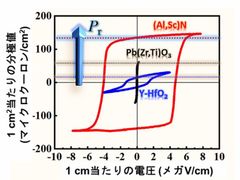

耐久性に優れた窒化物強誘電体薄膜:

東京工業大学とキヤノンアネルバ、高輝度光科学研究センターの研究グループは、窒化物強誘電体であるスカンジウムアルミニウム窒化物「(Al,Sc)N」薄膜が、従来の強誘電体に比べ、熱/水素雰囲気下での耐久性に優れていることを確認した。強誘電体メモリの製造プロセスを簡素化でき、大幅なコスト削減が可能となる。

名古屋大が開発:

名古屋大学は、酸化物や酸化グラフェン、窒化ホウ素といった2次元物質(ナノシート)を高速かつ大面積に成膜する方法(自発集積転写法)を開発した。操作は簡便で水面へのインク滴下と基板転写のみで成膜が完了する。専門的な知識や技術は必要なく、わずか1分程度で、ウエハーサイズやA4サイズのナノシート膜が作製できる。

機能性材料

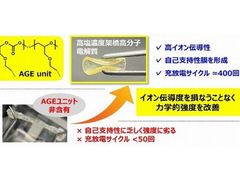

固体ポリマー電解質材料:

東京農工大学の研究グループは、イオン伝導度と力学的強度を両立させた「リチウム二次電池用固体ポリマー電解質材料」を開発した。比較的高い架橋部位の密度を有する架橋高分子に高濃度の塩を溶解させる新たな材料設計により実現した。

JPCA Show 2024 太陽インキ製造:

太陽インキ製造は、「JPCA Show 2024」(2024年6月12〜14日/東京ビッグサイト)に出展し、パワー半導体向け高放熱絶縁材料の製品群を展示した。これらは、電子回路技術及び産業の進歩発展に顕著な製品・技術を表彰する「JPCA賞」を受賞したものだ。

907F/gACの比静電容量を達成:

東北大学とAZUL Energyらによる研究グループは、鉄アザフタロシアニン(FeAzPc-4N)を活性炭にまぶし、分子レベルで吸着させたキャパシター用電極を開発した。この電極を用いれば、ナノ炭素を用いるスーパーキャパシター並みの容量を安価に実現できるという。

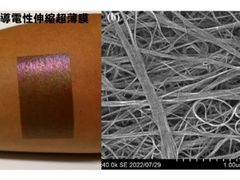

違和感なく生体筋の活動状況を測定:

東京工業大学は、伸縮性と透湿性を兼ね備えた、表面筋電位測定用の「導電性生体電極」を開発した。エラストマー超薄膜上に単層カーボンナノチューブ(CNT)を塗布して作成したもの。装着者は違和感なく、生体筋の活動状態をリアルタイムに長時間測定することが可能となる。

設計手法で研究者の知見とAIを融合:

東京農工大学、九州大学および、ロンドン大学キングス・カレッジは、研究者の知見とAIを融合した設計手法を用い、磁力がこれまでの最高値に比べ2倍以上という「鉄系高温超伝導磁石」の開発に成功した。医療用MRIレベルの磁場安定性を持つことも実証した。

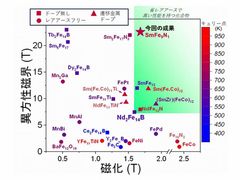

ネオジム鉄化合物を上回る特性:

物質・材料研究機構(NIMS)の研究グループは、ネオジム鉄化合物よりも高い磁気物性値を示すSmFe系新規磁石化合物「SmFe8.8N1.1」の合成に成功した。

九州大学など5つのラボが協力:

九州大学とトロント大学、バンクーバー大学、イリノイ大学および、グラスゴー大学の5ラボが協力し、1000個以上の分子を2カ月という短期間で合成、評価し、その中から21個の新しい高性能有機固体レーザー(OSL)材料を発見した。

従来型に比べ発電性能は10倍以上:

東京大学は、ナノ構造化シリコン薄膜を用いた熱電発電素子を開発、シリコン薄膜を用いた従来型の発電素子に比べ、10倍以上の発電性能を実現した。膨大な数の設置が予想されるセンサー向け自立電源としての活用を見込む。

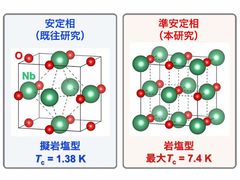

量子コンピュータなどの分野に期待:

東北大学の研究グループは、東京大学と共同で岩塩型NbO(酸化ニオブ)の合成に成功した。得られた岩塩型NbOは超伝導の性質を示し、転移温度は最高7.4Kであった。

「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」で展示:

TDKは2024年5月16日、低周波ノイズ対策用の超薄型パーマロイシート「IPM series」の販売を開始した。高透磁率材「パーマロイ合金」を使用したもので、自動車の電動化に伴って増加する低周波ノイズの遮蔽に貢献する。

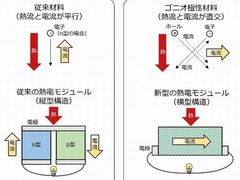

縦型熱電モジュールで耐久性改善:

産業技術総合研究所(産総研)と島根大学は、熱流と垂直方向に発電する新しい熱電材料「ゴニオ極性材料」を開発した。室温より高い温度域で使用する場合でも、熱劣化が生じにくい熱電モジュールの開発が可能となる。

厚さ1.8nmで強誘電特性を確認:

名古屋大学は、60℃という低温の水溶液プロセスで、チタン酸バリウムナノシートの合成に成功した。単位格子3個分の厚みに相当する1.8nmまで薄くしても、強誘電特性は維持されていることを確認した。

解説/分析

全地域で一桁台後半から二桁の成長:

SEMIは2022年3月16日(米国時間)、世界の半導体材料市場統計を発表した。これによると、2021年の販売額は643億米ドルで、2020年実績を15.9%上回り過去最高を更新した。

湯之上隆のナノフォーカス(45):

半導体製造装置と材料の分野において、日本は非常に高いシェアを持っている。これはなぜなのか。欧米メーカーのシェアが高い分野と比較し、分析してみると、興味深い結果が得られた。

材料の“奪い合い”が始まる?:

自動車業界は10年前まで、半導体の供給不足によって自動車製造が混乱状態に陥るという事態を、予測することができなかった。自動車メーカーは今から10年後、電気自動車(EV)向け電池やさまざまな重要部品に必要とされる材料が不足するという問題に直面することになるだろう。

中国は統制強化を発表:

レアアースメタルとその合金は、充電式電池や携帯電話機、磁石、蛍光灯など、私たちが日常的に使用するデバイスの多くに使用されている。しかし、希少資源や需要の多い資源と同様に、レアアースのサプライチェーンは国際的な政治問題に巻き込まれている。個人用携帯電話機が普及し、コンピュータ部品へのレアアースの使用が拡大したことで、レアアースの需要は過去20年で爆発的に増加した。

福田昭のデバイス通信(290) Intelが語るオンチップの多層配線技術(11):

今回は、多層配線の容量を下げる要素技術「エアギャップ」と、多層配線の抵抗を下げる要素技術「2次元(2D)材料」について解説する。

市場/設備投資

2026年初旬に完成予定:

ローム子会社でSiCウエハー製を手掛けるドイツSiCrystalが、ドイツ・ニュルンベルクにおいて、SiCウエハーの生産能力拡大に向けた新棟を起工した。2026年初旬に完成予定で、既存施設も含めたSiCrystal全体の生産能力は2027年に3倍(2024年比)になる予定だという。

「FOLP」月産2万枚目指す:

アオイ電子とシャープは2024年7月9日、シャープ三重事業所に半導体先端パネルパッケージの生産ラインを構築すると発表した。アオイ電子の「FOLP(Fan-out Laminate Package)」を生産する予定で、2026年中の本格稼働を目指す。本格稼働時の生産能力は月産2万枚を予定している。

2024年12月末より本格稼働:

富士フイルムが韓国平澤市に建設していたイメージセンサー用カラーフィルター材料の新工場が竣工した。2024年12月末より「COLOR MOSAIC(カラーモザイク)」の生産を始める予定。

WGB半導体への応用に期待:

Orbray(オーブレー)と英Element Sixは、戦略的提携を行うと発表した。両社の技術を持ち寄り、高品質でウエハースケールの「単結晶人工ダイヤモンド」を開発し、量産技術を確立することで、製品の安定供給を目指す。

世界4拠点体制で需要増に対応:

富士フイルムは、富士フイルムマテリアルマニュファクチャリング九州エリア(FFMT九州、熊本・菊陽町)で、半導体製造プロセスに用いられる「CMPスラリー」の製造を始めたと発表した。同社は米国や韓国、台湾でCMPスリラーを製造しているが、国内拠点での生産は初めてとなる。

30億ユーロ以上の成長戦略の一環:

ドイツの化学大手Merckは2023年2月8日(ドイツ時間)、台湾・高雄市において、半導体材料の新工場の建設を開始した。2025年に稼働予定で、薄膜、パターニング用の特殊ガスおよび半導体材料を生産する。

後工程材料で「圧倒的世界1位」:

レゾナックは2023年1月17日、記者説明会を実施した。同社社長の高橋秀仁氏は、半導体/電子材料事業を中核として集中的な投資をすすめ、「世界トップクラスの機能性化学メーカーを目指す」と方針を示した。

2023年1月から「レゾナック」に:

昭和電工は2022年11月1日、記者説明会を開催し、半導体業界における同社の強みや戦略などを語った。昭和電工は2020年に旧・日立化成(現・昭和電工マテリアルズ)を買収して経営統合を進めてきた。両社は2023年1月1日、統合新会社「レゾナック(RESONAC)」となる。

半年後に量産開始へ:

住友ベークライトは2022年9月20日、子会社の九州住友ベークライト(福岡県直方市)に、先端半導体圧縮成形用封止樹脂に適した生産設備を新規導入したと発表した。同生産ラインからのサンプルワークは2022年秋から開始し、約半年後の量産開始を目標としている。

拡張工事が完了、2棟目も増築中:

オンセミは、米ニューハンプシャー州ハドソンにある工場で拡張工事を進めてきたSiC(炭化ケイ素)の生産施設が完成したと発表した。2022年末までには、SiC単結晶の生産能力を前年に比べ5倍に拡大する。既に2棟目も増築中だという。

半導体需要の急増に対応:

ドイツの医薬/化学品大手Merckは2022年4月26日、日本のエレクトロニクス事業部門に対して、2025年までに1億ユーロ(約135億円)以上の投資を行うと発表した。半導体材料の研究開発(R&D)、製造における主要拠点である静岡事業所の強化が中心だ。

2000万ドルの資金調達:

半導体業界向けダイヤモンド材料のメーカーである米新興企業Akhan Semiconductor(以下、Akhan)は、長期投資家を含む財務パートナーとの2000万米ドルの資金調達ラウンドを完了した。同社は、米国イリノイ州ガーニーにある「Diamond Mine 1」と呼ぶ施設を拡張し、商用製品の市場投入に向けて製造能力を強化する計画だという。

矢野経済研究所が世界市場を調査:

矢野経済研究所は、ディスプレイに用いられる偏光板と部材フィルムの世界市場(生産面積)を調査した。2022年の生産面積は6億6040万m2と予測した。2021年に比べて6.2%の増加になる。

半導体封止材・電子材料向け:

三菱ケミカルは、半導体封止材・電子材料向け特殊エポキシ樹脂の生産能力を増強するため、福岡事業所(福岡県北九州市)に新たな生産拠点を設ける。2023年4月より商業生産を始める予定。これによりエポキシ樹脂の生産能力は約3割増強される。

SEMIが材料市場統計を発表:

SEMIが発表した世界半導体材料販売額によると、2020年は553億米ドルになり、2018年に記録した最高額を更新した。

- 強誘電体結晶で電気抵抗スイッチング特性を実現 (2024年7月22日)

- セルロース樹脂を用い半導体型CNTを選択的に抽出 (2024年7月17日)

- 基板の表面処理で2次元半導体の電荷制御に成功 (2024年7月16日)

- 不揮発メモリ機能発現に重要な役割を果たす酸素空孔 (2024年7月11日)

- 北海道大学ら、熱トランジスタの高性能化に成功 (2024年7月5日)

- 京都大ら、三次元物質から二次元強誘電体を作製 (2024年7月4日)

- 膜形成時の泡を98%削減 ウエハーの歩留まり向上に効く (2024年7月3日)

- チタン石型酸化物において新しい反強誘電体を発見 (2024年6月28日)

- 近赤外光を選択的に吸収する有機半導体材料を開発 (2024年6月26日)

- CO2レーザーで高速ビア加工 ガラス複合材基板 (2024年6月24日)

- 低次元超伝導体でSiCとの界面に「カルシウム金属層」 (2024年6月10日)

- 東京大ら、新たなアクチュエーター材料を発見 (2023年1月31日)

- 高効率で高い指向性のナノアンテナ蛍光体を開発 (2023年1月31日)

- 1万回折り曲げても大丈夫、回路を印刷したPETフィルム (2022年12月28日)

- 近畿大ら、機能性セラミックス薄膜複合FPCを開発 (2022年12月5日)

- NIMSら、直径15μmの「MgB2超伝導線」を開発 (2022年12月1日)

- 早稲田大ら、CO2を選択的に吸着、脱離可能に (2022年12月1日)

- 東京理科大ら、2000℃以上の高熱に耐える材料開発 (2022年11月28日)

- 東京大学ら、熱伝導率が極めて高いCNF糸を開発 (2022年10月28日)

- 東レ、MLCC離型用ポリエステルフィルムを増産 (2022年10月12日)

- パナソニックら、超軽量電磁波遮蔽材料を共同研究 (2022年8月29日)

記事ランキング

- 講演会場が静まり返った――中国が生み出した衝撃のトランジスタ構造

- 「DRAM生産の4割を米国で」 Micronを待ち受ける過酷な競争

- 25年Q1のファウンドリー市場は縮小緩やかも、Samsung/GFは大幅低迷

- 「Switch 2」を分解 NVIDIAのプロセッサは温存されていた?

- 「やっぱりルネサスだと言われないと」 柴田CEOが原点回帰を強調

- RISC-V移行の流れ、欧州では「もう止められない」

- 300mmファブ生産能力、2nmは2028年に月産50万枚へ

- Micronの四半期業績、売上高が過去最高を更新

- SiCパワーデバイス市場は年率20%で成長、30年に103億ドル規模に

- 最大の壁、p層を克服!酸化ガリウムでFLOSFIAが達成した「世界初」