消費電力0.9pW、電源電圧0.1Vのデジタル変換半導体集積回路:体内で自律動作するIoTなどへ応用

京都大学は、0.1Vで動作し消費電力が0.9pWの「デジタル変換半導体集積回路」を開発、22nmCMOSプロセス技術を用いて半導体集積回路を試作し、その有効性を確認した。涙液に含まれる糖分からのエネルギーでも駆動でき、体内環境で動作するIoTシステムなどへの応用を目指す。

入力電源電圧の大きさに応じ、動作する回路ブロックを自律的に最適化

京都大学大学院情報学研究科の新津葵一教授や劉昆洋助教、張瑞琳特定助教、北池弘明修士課程学生、田川宏紀修士課程学生らによる研究グループは2024年6月、0.1Vで動作し消費電力が0.9pWの「デジタル変換半導体集積回路」を開発、22nmCMOSプロセス技術を用いて半導体集積回路を試作し、その有効性を確認したと発表した。涙液に含まれる糖分からのエネルギーでも駆動でき、体内環境で動作するIoT(モノのインターネット)システムなどへの応用を目指す。

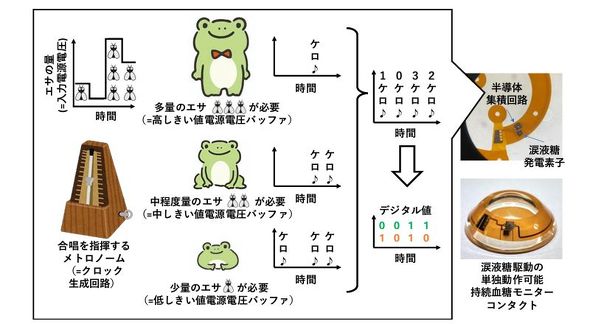

研究グループは今回、発電とセンシングの機能を一体化したシステムにおいて、入力電源電圧の大きさによって、動作させる回路ブロックを自律的に最適化する半導体集積回路技術を開発した。

具体的には、「高」「中」「低」と、電源電圧のしきい値が異なる複数の信号駆動回路(バッファ)を搭載し、環境中で得られる電源電圧に応じて、動作する回路の数が変化することを活用してデジタル変換を行う。この技術を涙液糖発電素子と組み合わせれば、血糖値のモニタリングなどに応用できるという。

研究成果を実証するため、22nmの超低リーク電流CMOSプロセス技術を用いて、デジタル変換半導体集積回路を試作した。トランジスタのサイズや縦積み段数を変えることで、電源電圧のしきい値が異なる複数のバッファを実現した。試作した回路は、消費電力が0.9pWで電源電圧0.1Vを達成した。従来技術に比べ、消費電力は約27分の1となり、電源電圧は44%も低減できたという。

関連記事

超伝導体にテラヘルツ波を照射、臨界電流が大きく変化

超伝導体にテラヘルツ波を照射、臨界電流が大きく変化

京都大学の研究グループは、超伝導体薄膜にテラヘルツ波を照射すると、臨界電流が大きく変化する現象を発見した。観測された特異な超伝導スイッチング現象は、新たな超伝導デバイス開発や性能改善にも貢献するとみられている。 カーボンナノチューブを高効率で合成することに成功、名城大学ら

カーボンナノチューブを高効率で合成することに成功、名城大学ら

名城大学、京都大学らの研究グループは2024年4月5日、白金族5元素を均一に混ぜ合わせたハイエントロピー合金ナノ粒子を触媒に用いて、直径1nm以下の単相カーボンナノチューブを高効率で合成することに成功したと発表した。 新開発のフォトニック結晶レーザー 衛星間通信などへの応用に期待

新開発のフォトニック結晶レーザー 衛星間通信などへの応用に期待

京都大学と三菱電機は、5W級の高い出力と1kHzという狭い固有スペクトル線幅を両立させた「フォトニック結晶レーザー(PCSEL)」を開発した。宇宙空間における衛星間通信や衛星搭載ライダーなどへの応用に期待する。 ペロブスカイト関連層状酸化物が強誘電性を発現

ペロブスカイト関連層状酸化物が強誘電性を発現

京都大学は、九州大学や大強度陽子加速器施設(J-PARC)、北海道大学の協力を得て、ペロブスカイト関連層状酸化物「La2SrSc2O7」が強誘電体になることを実証した。しかも、強誘電性の発現には、Aサイトの無秩序な原子配列が重要な役割を果たしていることを突き止めた。 ルチル型酸化物半導体でデバイス動作を確認

ルチル型酸化物半導体でデバイス動作を確認

立命館大学と京都大学、物質・材料研究機構の研究チームは、xを0.53付近に調整したルチル型(r-)GexSn1-xO2薄膜を、r-TiO2基板上に格子整合(格子整合エピタキシー)させることで、薄膜内の貫通転位密度を極めて小さくすることに成功した。 フォトニック結晶レーザーを用い、宇宙通信を実現

フォトニック結晶レーザーを用い、宇宙通信を実現

KDDIとKDDI総合研究所、京都大学の研究グループは、フォトニック結晶レーザー(PCSEL)を用い、低軌道衛星と静止軌道衛星間に相当する距離で通信可能なことを実証した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- 2nm世代以降のGAAチップの性能向上へ、AMATの新装置

- IntelがTowerとの製造契約撤回を表明

- インターポーザに複数のシリコンダイを近接して並べる2.5次元集積化

- WD、2029年に100TB HDD実現へ 「SSDとの差」縮小も狙う

- NORフラッシュにもAI需要の波、迫る供給危機

- TELが掲げる「半導体製造のDX」 最大の課題は何か

- ルネサスがGFと協業、米国での半導体製造を加速

- SiCのスイッチング損失28%削減! 東芝の新ゲートドライバー技術