強誘電体結晶で電気抵抗スイッチング特性を実現:AIデバイス開発への応用も期待

東京大学の研究グループは、酸化物結晶バッファ層とスピンコート法を用い、シリコン基板上に大面積の強誘電体結晶薄膜を作製することに成功したと発表した。作製した薄膜に「ちょうど良い」酸素欠陥量を導入したことで、極めて安定した電気抵抗スイッチング特性を実現した。

酸化物結晶バッファ層とスピンコート法を用い、大面積の薄膜を作製

東京大学大学院工学系研究科の李海寧大学院生と木島健特任研究員、山原弘靖特任准教授、田畑仁教授および、関宗俊准教授らによる研究グループは2024年7月、酸化物結晶バッファ層とスピンコート法を用い、シリコン基板上に大面積の強誘電体結晶薄膜を作製することに成功したと発表した。作製した薄膜に「ちょうど良い」酸素欠陥量を導入したことで、極めて安定した電気抵抗スイッチング特性を実現した。AIデバイスなど、さまざまな強誘電体機能デバイスの開発に応用できる可能性がある。

研究グループは、作製したチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)の単結晶薄膜が、安定した電気抵抗スイッチング特性を示すことを確認した。しかも、2V以下の低電圧で発現し、電圧の掃引を100回以上繰り返しても消失しないことが分かった。これまでは、スパッタリング法やパルスレーザー堆積法(PLD法)を用い、薄膜を作製していた。しかし、これらの方法だと電気抵抗スイッチングは観測されなかったという。

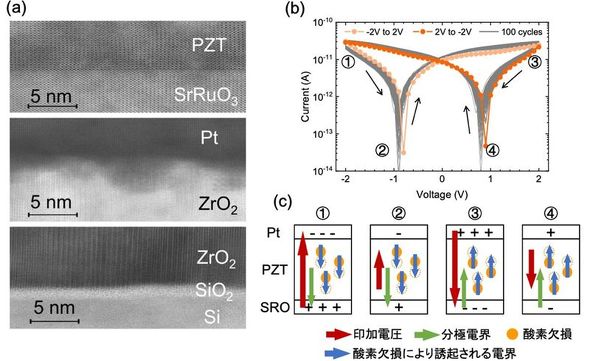

左はSrRuO3/Pt/ZrO2/Si基板上に形成したPZT薄膜の断面透過電子顕微鏡像。右上は電気抵抗スイッチング特性。右下は酸素欠陥の変位により発生する電界や印加する電圧および、PZTの分極による内部電界[クリックで拡大] 出所:東京大学

左はSrRuO3/Pt/ZrO2/Si基板上に形成したPZT薄膜の断面透過電子顕微鏡像。右上は電気抵抗スイッチング特性。右下は酸素欠陥の変位により発生する電界や印加する電圧および、PZTの分極による内部電界[クリックで拡大] 出所:東京大学研究グループは、酸素欠陥の挙動に基づく理論的なモデルを用い、実験結果を解析した。これにより、スピンコートで作製した薄膜に存在する酸素欠陥の電圧印加による変位と、それに伴う局所分極と内部電場の発生によって、スイッチング特性が引き起こされることを確認した。バッファ層とスピンコート法を組み合わせた手法を用いたことで、電気抵抗スイッチングを引き起こすのに「ちょうど良い」酸素欠陥量となることが分かった。

これに対し、スパッタリング法やPLD法で作製した薄膜では、電気抵抗スイッチングが起こらなかった。その理由は結晶性が極めて高く、酸素欠陥量が極限まで抑えられているためだという。また、バッファ層を用いずにスピンコート法で作製した結晶性の低い薄膜でも、欠陥濃度が高く電流のリークが大きすぎるため、電気抵抗スイッチングは観測されなかった。

関連記事

ダイヤモンド量子センサー、低周波磁場でも高感度

ダイヤモンド量子センサー、低周波磁場でも高感度

東京工業大学と東京大学、物質・材料研究機構(NIMS)および量子科学技術研究開発機構(QST)らによる研究グループは、ダイヤモンド中の窒素−空孔中心(NVセンター)を利用したダイヤモンド量子センサーにおいて、5〜100Hzの低周波数領域でも9.4pT/√Hzという高い磁場感度を実現した。 室温で反強磁性体中の磁壁を高速電流駆動

室温で反強磁性体中の磁壁を高速電流駆動

理化学研究所(理研)と東京大学の国際共同研究グループは、室温で反強磁性体にナノ秒のパルス電流を印加すると、反強磁性体中の磁壁を高速駆動できることを実証した。磁気シフトレジスタに反強磁性体を用いれば、強磁性体やフェリ磁性体を用いた場合に比べ、1桁以上も高速に駆動できる可能性があるという。 テラヘルツ領域での光起電力効果を実証 次世代高速通信への応用に期待

テラヘルツ領域での光起電力効果を実証 次世代高速通信への応用に期待

東京大学と理化学研究所の研究グループは、磁性と強誘電性を併せ持つマルチフェロイクスのスピン励起を利用し、テラヘルツ領域での光起電力効果を実証した。次世代高速通信に向けたテラヘルツデバイスなどへの応用に期待する。 DUVレーザーで半導体基板に直径3μmの穴あけ加工

DUVレーザーで半導体基板に直径3μmの穴あけ加工

東京大学と味の素ファインテクノ、三菱電機、スペクトロニクスの4法人は、深紫外(DUV)レーザー加工機を用い、半導体基板の層間絶縁膜に直径3μmという微細な穴あけ加工を行う技術を開発した。次世代チップレットの製造工程などに適用していく。 簡易な手法で磁気イメージング 東京大が反強磁性ワイル半金属の磁性分極を可視化

簡易な手法で磁気イメージング 東京大が反強磁性ワイル半金属の磁性分極を可視化

東京大学の研究グループは、極めて簡易な手法で、反強磁性ワイル半金属「Mn3Sn」の磁気分極を可視化することに成功した。今回用いた磁気イメージング手法は、さまざまな磁性トポロジカル物質に適用できるという。 ナノ構造化シリコンを用いた熱電発電素子を開発

ナノ構造化シリコンを用いた熱電発電素子を開発

東京大学は、ナノ構造化シリコン薄膜を用いた熱電発電素子を開発、シリコン薄膜を用いた従来型の発電素子に比べ、10倍以上の発電性能を実現した。膨大な数の設置が予想されるセンサー向け自立電源としての活用を見込む。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか