透明性が高く高品質のMOF膜を作製 センサー応用に期待:大阪公立大の研究グループ

大阪公立大学の研究グループは、金属有機構造体(MOF)結晶の向きを揃え規則正しく並べることで、高品質な薄膜を作製することに成功した。高い透明性が求められるセンサーや光学素子、ガス吸着シートなどへの応用が期待される。

結晶の形状を制御し、結晶の向きを揃え結晶間の隙間をなくす

大阪公立大学大学院工学研究科の小関友香大学院生(博士前期課程2年)や岡田健司准教授、深津亜里紗助教、高橋雅英教授らによる研究グループは2024年7月、金属有機構造体(MOF)結晶の向きを揃え規則正しく並べることで、高品質な薄膜を作製することに成功したと発表した。高い透明性が求められるセンサーや光学素子、ガス吸着シートなどへの応用が期待される。

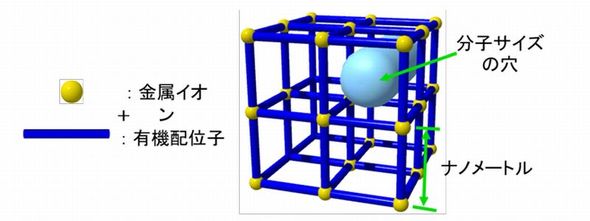

MOFは、多数の小さい穴(ミクロ細孔)がある結晶構造の物質で、その穴には分子やナノ材料を収納できる。ただ、MOF材料を高機能化するには単結晶にする必要がある。しかし、結晶サイズを大きくすることは極めて難しかったという。

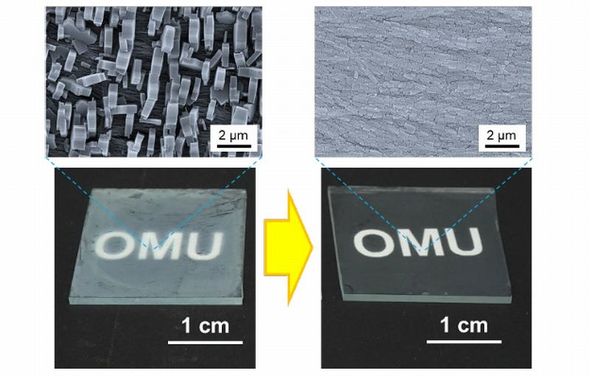

研究グループは、金属水酸化物における表面水酸基の規則性に着目した。そして、MOFをエピタキシャル成長させ、大面積でMOF結晶を配向させた薄膜を実現してきた。ただ、結晶と結晶の間には隙間があり、光が膜表面で散乱し半透明の膜となっていた。

そこで今回は、MOFのエピタキシャル成長技術をベースに、成長過程で結晶の形状を制御した。実験では添加剤(モジュレーター)を合成溶液に入れて、合成を行った。モジュレーターを反応溶液に入れることで、銅イオンとカルボン酸の結合形成速度を相対的に遅らせた。これにより、特定方向の優先成長を抑制した。この結果、結晶と結晶の間に生じる隙間が結晶成長とともに消失し、膜表面で生じる光の散乱を大幅に抑制できたという。

関連記事

特殊なレーザー光で、ねじれた磁性単結晶を印刷

特殊なレーザー光で、ねじれた磁性単結晶を印刷

大阪公立大学と千葉大学の共同研究グループは、「光渦」と呼ばれる特殊なレーザー光を照射し、ねじれた構造をもつ直径数マイクロメートルの単結晶を、狙った場所に精度よく印刷することに成功した。単結晶のねじれ方向は、光渦の回転方向で制御できるという。 ペロブスカイト発光ダイオードで近赤外円偏光を発生

ペロブスカイト発光ダイオードで近赤外円偏光を発生

近畿大学と大阪公立大学は、ペロブスカイト量子ドットを発光層に用いた発光ダイオードを作製し、これに外部から磁力を加えて、「近赤外円偏光」を発生させることに成功した。加える磁力の方向を変えれば、近赤外円偏光の回転方向を制御できることも明らかにした。 全固体ナトリウム電池の量産化に向けた新合成プロセスを開発、大阪公立大

全固体ナトリウム電池の量産化に向けた新合成プロセスを開発、大阪公立大

大阪公立大学は2024年4月5日、硫化物固体電解質の量産性の高い合成プロセスを開発し、同プロセスを用いて、「世界最高」のナトリウムイオン伝導度を有する硫化物固体電解質の合成に成功したと発表した。 東京工大らが「超分子液晶」を作製 新たな電子デバイスの開発に期待

東京工大らが「超分子液晶」を作製 新たな電子デバイスの開発に期待

東京工業大学と大阪公立大学は、棒状の有機π電子系分子にアミド結合を導入することで、非水素結合性の「超分子液晶」を作製することに成功した。開発した超分子液晶を大面積に塗布する技術も開発した。 光の進む方向で光ダイオード効果が2倍以上も変化

光の進む方向で光ダイオード効果が2倍以上も変化

大阪公立大学と東京大学の研究グループは、LiNiPO4(リン酸ニッケルリチウム)単結晶を用いた実験で、光の進行方向を反転させることによって、光通信波長帯域における光ダイオード効果が2倍以上も変化することを発見した。外部から磁力を加えると、透過方向を切り替えることもできる。 大阪公立大ら、有害物質から有用な化合物を合成

大阪公立大ら、有害物質から有用な化合物を合成

大阪公立大学と大阪大学の共同研究グループは、「パーフルオロアルケン」から、「含窒素ヘテロ環カルベン(NHC)」と呼ばれる、窒素が結合した一重項カルベンを含む環状化合物を、簡便に合成する手法を開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか