新しいキラル半導体高分子を開発 溶液を塗るだけで成膜:高効率でスピン偏極電流を発生

大阪大学と東京工業大学は、新しいキラル半導体高分子を開発した。溶液を塗るだけで成膜でき、約70%という高い効率でスピン偏極電流を発生させることができる。

スピン偏極率はキラル半導体高分子で最高クラスの約70%を実現

大阪大学大学院工学研究科のLi Shuang大学院生(博士後期課程)、石割文崇講師、佐伯昭紀教授および、東京工業大学理学院化学系の谷口耕治教授らによる研究グループは2024年9月、新しいキラル半導体高分子を開発したと発表した。溶液を塗るだけで成膜でき、約70%という高い効率でスピン偏極電流を発生させることができるという。

電子スピンの向きがそろったスピン偏極電流は、向きがそろっていないスピン非偏極電流に比べ、特殊な性質や機能を備えている。例えば、酸素発生や酸素還元を効率よく行える。また、円偏光を発生させる円偏光有機発光ダイオードの開発などにも応用できるという。

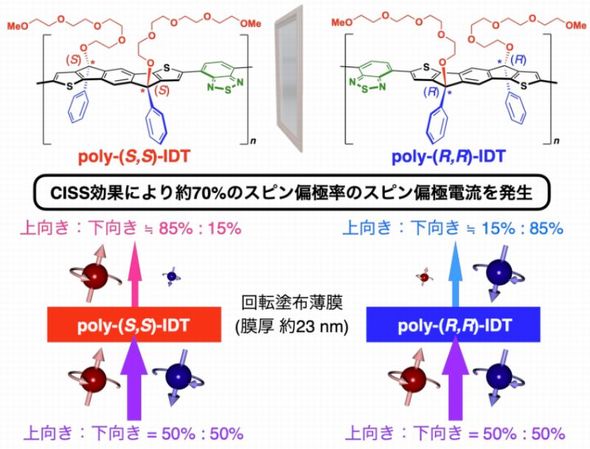

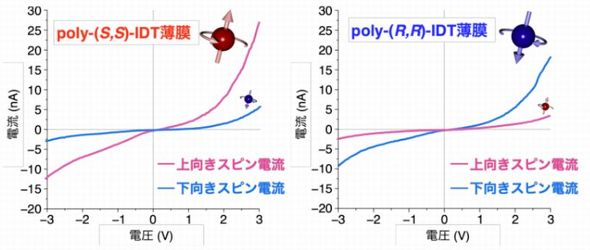

特に最近は、不斉誘起スピン偏極効果(CISS効果)が確認された。これは、希少元素を含まない有機分子でも、スピンコート法により成膜をすると、電流の電子スピンの向きがそろうということが分かった。このため、スピン偏極電流の発生に強磁性体や外部磁場が不要となり、新たな発生方法として注目されている。

研究グループは今回、高い電荷輸送特性を示すインダセノジチオフェン(IDT)骨格自体にキラリティを導入した「二面性キラルIDT骨格」を開発。これを含むキラルな半導体性の高分子「poly‐(S,S)‐ITD」と「poly‐(R,R)‐IDT」薄膜を、スピンコート法により比較的簡単に形成した。

作製した厚み約20nmの薄膜は、CISS効果によって70%近い偏りを持つスピン偏極電流を発生させる「スピンフィルター」として機能することが分かった。キラル半導体高分子でスピン偏極率が約70%という値は、これまでの最高クラスだという。これは、「導電性に直結する主鎖のIDT骨格自体がキラルである」ことに起因している可能性があるとみている。

関連記事

青色半導体レーザーで窒化アルミニウムと銅を接合

青色半導体レーザーで窒化アルミニウムと銅を接合

大阪大学は、DOWAホールディングスや島津製作所と共同で、パワー半導体デバイスに用いられる窒化アルミニウム基板に対し、青色半導体レーザーを用い、銅を直接接合する技術を開発した。接合に用いる材料と製造工数の削減が可能となる。 ワイドバンドギャップ半導体向けの新たな接合材料

ワイドバンドギャップ半導体向けの新たな接合材料

大阪大学はダイセルとの共同研究で、銀(Ag)とシリコン(Si)の共晶合金を液体急冷すると、非晶質SiやAg過飽和固溶体の準安定相が出現することを発見した。また、液体急冷Ag−Si合金を大気中で加熱すると、Ag過飽和固溶体に含まれるSiが酸化反応を起こし、副産物としてAgが析出されることも明らかにした。 大阪大ら、有機半導体の励起子束縛エネルギー低減

大阪大ら、有機半導体の励起子束縛エネルギー低減

大阪大学は日本女子大学と共同で、有機半導体の励起子束縛エネルギーを低減させることに成功した。単成分で駆動する新型の有機太陽電池や有機光触媒を実現できるという。 半導体テラヘルツ発振器の位相計測と制御に成功

半導体テラヘルツ発振器の位相計測と制御に成功

京都大学の研究グループは大阪大学やロームと共同で、共鳴トンネルダイオードを搭載した半導体テラヘルツ発振器から放射されるテラヘルツ電磁波の振動波形(位相)を計測し、制御することに成功した。テラヘルツ波の位相情報を利用した超高速で大容量の無線通信やスマートセンシング技術の実現につながるとみられる。 北海道大学ら、熱トランジスタの高性能化に成功

北海道大学ら、熱トランジスタの高性能化に成功

北海道大学の研究グループは、大阪大学と共同で、「熱トランジスタ」の高性能化に成功した。「熱」を自在に操ることができれば、廃熱を有効利用することが可能となる。 近赤外光を選択的に吸収する有機半導体材料を開発

近赤外光を選択的に吸収する有機半導体材料を開発

大阪大学の研究グループは、近赤外光を選択的に吸収する無色透明の有機半導体材料を開発した。近赤外線カメラや有機太陽電池などに応用できる材料の開発につなげていく。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか