大阪大ら、有機半導体の励起子束縛エネルギー低減:新型太陽電池の実現につながる?

大阪大学は日本女子大学と共同で、有機半導体の励起子束縛エネルギーを低減させることに成功した。単成分で駆動する新型の有機太陽電池や有機光触媒を実現できるという。

単成分型の有機太陽電池や不均一系有機光触媒として機能

大阪大学は2024年8月、日本女子大学と共同で有機半導体の励起子束縛エネルギーを低減させることに成功したと発表した。単成分で駆動する新型の有機太陽電池や有機光触媒を実現できるという。

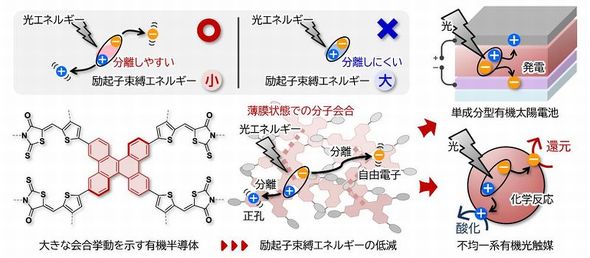

有機半導体は、無機系半導体に比べ軽量で柔軟性があり、印刷プロセスによる大面積デバイスの製造が可能、といった特長がある。一方、光エネルギーから自由電荷に変換するための励起子束縛エネルギーが大きいため、2種類の有機半導体を組み合わせてヘテロ接合させるなどの工夫が必要となっていた。ただこの方法も、エネルギーの変換ロスや駆動安定性の低下、高い材料費や開発費、といった課題を抱えていた。

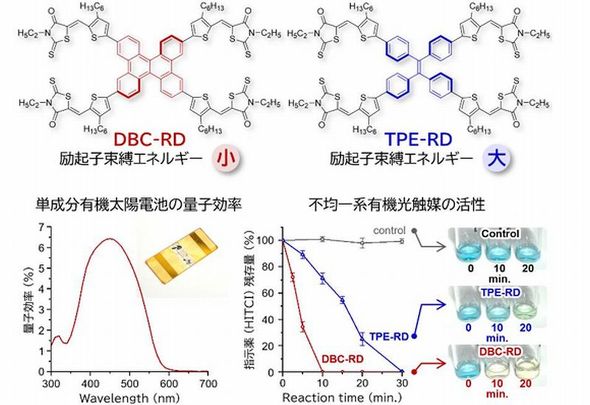

研究グループは今回、励起子束縛エネルギーを抑えた有機半導体の開発に取り組んだ。ここで着目したのが有機半導体の分子会合挙動である。会合挙動が異なる2つの分子骨格を用意し、これらを分子中央部に導入した2種の有機半導体「DBC-RD」と「TPE-RD」を開発した。

DBC-RDとTPE-RDの励起子束縛エネルギーを比べたところ、高い会合挙動を示すDBC-RDの方が、小さい励起子束縛エネルギーを示した。これは、薄膜状態におけるDBC-RD分子同士の会合に由来するものだという。

研究グループは、有機半導体の光/電子デバイス機能に対し、励起子束縛エネルギーが及ぼす影響を調べるため、DBC-RDを発電層とする単成分型有機半導体を試作した。この結果、最大で約6%の量子効率を示した。また、DBC-RDが不均一系有機光触媒としても機能することを確認した。

今回の研究成果は、大阪大学産業科学研究所の陣内青萌助教と家裕隆教授、大阪大学大学院工学研究科の中山健一教授、佐伯昭紀教授および、日本女子大学理学部の村岡梓教授らによるものである。

関連記事

半導体テラヘルツ発振器の位相計測と制御に成功

半導体テラヘルツ発振器の位相計測と制御に成功

京都大学の研究グループは大阪大学やロームと共同で、共鳴トンネルダイオードを搭載した半導体テラヘルツ発振器から放射されるテラヘルツ電磁波の振動波形(位相)を計測し、制御することに成功した。テラヘルツ波の位相情報を利用した超高速で大容量の無線通信やスマートセンシング技術の実現につながるとみられる。 北海道大学ら、熱トランジスタの高性能化に成功

北海道大学ら、熱トランジスタの高性能化に成功

北海道大学の研究グループは、大阪大学と共同で、「熱トランジスタ」の高性能化に成功した。「熱」を自在に操ることができれば、廃熱を有効利用することが可能となる。 近赤外光を選択的に吸収する有機半導体材料を開発

近赤外光を選択的に吸収する有機半導体材料を開発

大阪大学の研究グループは、近赤外光を選択的に吸収する無色透明の有機半導体材料を開発した。近赤外線カメラや有機太陽電池などに応用できる材料の開発につなげていく。 GaNの「光り方」で品質が分かる? 大阪大らが新たな評価法を開発

GaNの「光り方」で品質が分かる? 大阪大らが新たな評価法を開発

大阪大学と住友化学は、炭素濃度が異なる複数の高純度GaN(窒化ガリウム)結晶について、全方位フォトルミネッセンス(ODPL)法を用い発光効率を測定した。GaNは含まれる炭素の割合が少ないほど、よく光る。しかし、炭素濃度が2.5億分の1以下では、「光りにくさ」の主な理由が炭素ではなく、「原子空孔」に変わることが分かった。 大阪大、赤外光で発電する透明な太陽電池を開発

大阪大、赤外光で発電する透明な太陽電池を開発

大阪大学産業科学研究所の坂本雅典教授らによる研究グループは、赤外光を高い効率で化学エネルギーに変換する技術を開発、赤外域の太陽光で発電する透明な太陽電池の開発にも成功した。 大阪大ら、反強磁性体のスピン方向を電圧で制御

大阪大ら、反強磁性体のスピン方向を電圧で制御

大阪大学や名古屋大学、三重大学、関西学院大学および、高輝度光科学研究センターの研究グループは、反強磁性体であるクロム酸化物薄膜を用い、スピンの向きを電圧で制御することに成功した。制御効率は従来の強磁性体に比べ50倍以上も高いことを確認した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか