自動車の未来を創る自動運転技術と遠隔制御技術:福田昭のデバイス通信(494) 2024年度版実装技術ロードマップ(14)(3/3 ページ)

自動運転レベルの定義を分かりやすくイメージ化

「SAE International J3016」による自動運転レベルの定義は詳細にわたっており、また専門用語が頻出する。自動運転システムの設計者には必須の内容であるものの、自動運転システムの設計と関わらない電子システムの実装技術者にとっては理解が難しい部分がある。

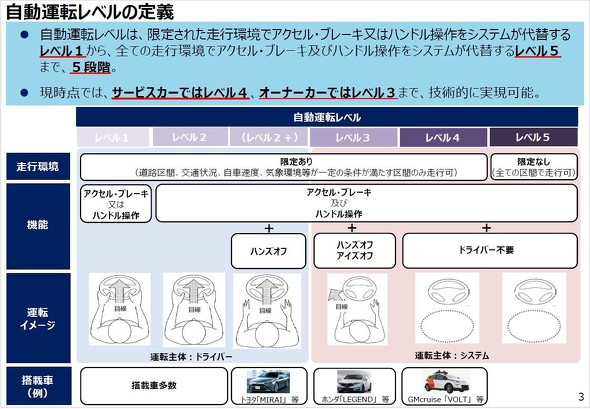

経済産業省製造産業局が作成した「自動運転レベルの定義」は、必要最低限の情報で一般の技術者にも自動運転レベル(レベル1〜レベル5)の違いを理解できる。

「自動運転レベルの定義」。走行環境(限定の有無)、自動化した機能、運転イメージ、運転主体の違いによってレベル1〜レベル5までの段階をまとめたもの[クリックで拡大] 出所:経済産業省製造産業局、「自動運転に関する経済産業省の取組・方針」、2023年7月24日公表、p.4(類似の図版が「2024年度版 実装技術ロードマップ」の72ページに掲載されている)

「自動運転レベルの定義」。走行環境(限定の有無)、自動化した機能、運転イメージ、運転主体の違いによってレベル1〜レベル5までの段階をまとめたもの[クリックで拡大] 出所:経済産業省製造産業局、「自動運転に関する経済産業省の取組・方針」、2023年7月24日公表、p.4(類似の図版が「2024年度版 実装技術ロードマップ」の72ページに掲載されている)レベルの定義に利用したのは走行環境(限定の有無)、自動化した機能、運転イメージ、運転主体である。走行環境ではレベル1〜レベル4が「限定あり(道路区間や交通状況、自車速度、気象環境などの条件を満たす区間のみ)」、レベル5だけが「限定なし」と定義される。

自動化した機能では、レベル1が「アクセルとブレーキ、あるいはハンドルの操作(加減速と操舵のどちらかのみ)」、レベル2〜レベル5が「アクセルとブレーキおよびハンドルの操作(加減速と操舵の両方)」となっている。またレベル2を高度化した「レベル2プラス(+)」では、一定の条件下で運転者がハンドルから手を離せる(「ハンズオフ」と呼ぶ)。さらにレベル3ではハンズオフに加えて運転者による目視が不要となる(「アイズオフ」と呼ぶ)。そしてレベル4とレベル5では、運転者が不在となる。

運転主体はレベル2+以下が運転者(ドライバー)、レベル3以上がシステムとなる。運転自動化システムの搭載事例は、レベル1とレベル2はオーナーカー(自家用車)とサービスカー(公共交通サービス(人員の輸送サービス)用車両、物流サービス(貨物の輸送サービス)用車両)に数多く見られる。レベル2+は高級オーナーカーに採用されつつある。レベル3はオーナーカーのリース販売といった限定的な商業化にとどまっている。レベル4はサービスカーの配送トラックやタクシーなどに搭載され始めた。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

2035年が節目となる海外のモビリティー(自動車)向け環境規制

2035年が節目となる海外のモビリティー(自動車)向け環境規制

前回に続き、「第2章第4節(2.4) モビリティー」の第1項、「2.4.1 世界に於けるEVの潮流」の後半部を紹介する。 環境と安全の二大課題を解決するモビリティーの電動化

環境と安全の二大課題を解決するモビリティーの電動化

今回からは「第2章第4節(2.4) モビリティー」の概要をご報告する。電気自動車(EV)の潮流や自動運転、電動化技術という3つのパートで構成されている。 スマートウォッチの実装技術

スマートウォッチの実装技術

「2.2.1.4 ウェアラブルデバイス、ウェアラブル用電源の動向」の後半を紹介する。Appleの「Apple Watch Series 9」、Googleの「Pixel Watch 2」、Samsung Electronicsの「Galaxy Watch 6」を分解し、メイン基板と光電容量脈波センサーの実装状態を観察した。 怒涛の勢いで進化を続ける「スマートウォッチ」

怒涛の勢いで進化を続ける「スマートウォッチ」

今回は「2.2.1.4 ウェアラブルデバイス、ウェアラブル用電源の動向」の概要を紹介する。ウェアラブルデバイスの中でも進化が速い「スマートウォッチ」に注目し、Appleのスマートウォッチ「Apple Watch Series 7/Series 8/Series 9」の仕様を比較している。 細胞間や臓器間などで生体情報を伝達する「細胞外小胞」

細胞間や臓器間などで生体情報を伝達する「細胞外小胞」

今回は、「2024年度版 実装技術ロードマップ」から、「2.2.1.2 IVD、バイオロジー研究機器:細胞外小胞の網羅的解析機器の事例」の概要を報告する。 技術者が注目すべき市場と機器・部品の動向を詳しく解説

技術者が注目すべき市場と機器・部品の動向を詳しく解説

電子情報技術産業協会(JEITA)が2024年6月に発行した「2024年度版 実装技術ロードマップ」の内容を紹介するシリーズ。今回は「第2章:注目すべき市場と電子機器群」を説明する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- 「何でもできるが誰にも使えない」――自作MASが突きつけた現実

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- ソニー半導体、3Qは過去最高 通期予想もさらに上方修正

- InfineonのSiC、トヨタの新型「bZ4X」に採用

- ミネベアミツミ、初の通期営業利益1000億円超え視野に

- ルネサスが6年ぶり最終赤字 Wolfspeed再建支援響く

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却