ワイヤレス送電第二幕、「共鳴型」が本命か:ワイヤレス給電技術 共鳴方式(2/9 ページ)

第1部 意識させずに充電可能に

かばんを机の上に置いておくだけで中に入れてある携帯電話機が自動的に充電されたり、電気自動車を駐車している間に内蔵電池が充電されたりしている……。現在研究開発が進められている「共鳴方式」と呼ぶワイヤレス送電技術*1)を使えば、さまざまな電気機器に電源を接続したり、内蔵電池を充電したりといった作業を意識する必要のない世界が到来するかもしれない(図1)。

従来方式には課題あり

ワイヤレス送電技術の歴史は古く、1900年代にさかのぼる。磁束密度の単位に名を残したことで知られるNikola Tesla(ニコラ・テスラ)がワイヤレス送電用の鉄塔を建設し、広い範囲に無線で電力を送る実験を試みた。1960年代に入ると、マイクロ波帯の電磁波を使って大電力を長距離伝送しようという研究がスタートした。電磁波は、電界(E)と磁界(H)の値で決まるエネルギを持つ。従って、受電側でこれをうまく収集できれば、電力として活用できるとのアイディアである。

図1 ワイヤレス送電技術は共鳴方式で用途が広がる これまでは、防水性が高いことや、端子が破損する心配がないこと、ごみや汚れに対する耐性が高いことを売りに、電気シェーバや電気歯ブラシ、電話機の充電器、産業分野などで採用されてきた。最近では、デザイン性を高めることを目的に使われるケースもある。数mの距離を高効率で伝送可能な共鳴方式が実用化されれば、ワイヤレス送電技術の可能性は一気に広がる。

図1 ワイヤレス送電技術は共鳴方式で用途が広がる これまでは、防水性が高いことや、端子が破損する心配がないこと、ごみや汚れに対する耐性が高いことを売りに、電気シェーバや電気歯ブラシ、電話機の充電器、産業分野などで採用されてきた。最近では、デザイン性を高めることを目的に使われるケースもある。数mの距離を高効率で伝送可能な共鳴方式が実用化されれば、ワイヤレス送電技術の可能性は一気に広がる。民生分野に目を向けると、電磁誘導を用いたワイヤレス送電技術が、1990年代から広く実用化されている。この現象は、送電側デバイス(コイル)と受電側コイルの2つを離して設置しておき、送電側に交流電力を供給すると受電側コイルから電力を抽出できるというものだ。この原理は、「ファラデーの電磁誘導の法則」として知られている。

例えば、洗面所など水分が多い場所で使用したり、頻繁に脱着を繰り返したり、ゴミやほこりが多い環境で使ったりといった、金属接点の使用を避けたい電子機器や産業機器で採用されてきた。金属接点を使わなければ、水周りでも接点が劣化して接続不良を引き起こす心配はない。また、脱着を繰り返した場合でも端子の破損を気にしなくて済むほか、ゴミやほこりの付着による漏電(トラッキング現象)が生じないというメリットがある。電気シェーバや電気歯ブラシ、コードレス電話機、浄水器内部の紫外線発生器に採用されているほか、半導体や液晶ディスプレイの製造工場などの設備で利用されている。最近では、金属接点を無くして外観を美しく見せたり、使い勝手を高めたりする目的で、ワイヤレス・マウスや照明、携帯電話機、ゲーム機のリモコンにも採用されている。

数mを高効率送電可能

上記のような用途で、ワイヤレス送電技術の採用事例は着実に増えているものの、従来の方式には課題があり、限られた用途にのみ採用されているのが現状だ。

まず、マイクロ波帯の電磁波を使った方式は、基本的に電磁波のエネルギが四方八方に放射されるために伝送効率が低い。確かに、アンテナの面積を大きくしたり、エネルギを集中させる特殊な仕組みを盛り込んだりすることで伝送効率を高めることは可能ではあるものの、民生分野向けにはコストや安全性の観点から難があり、実用化には至っていない。

次に電磁誘導方式については、高い伝送効率を得るには、送電側と受電側のコイルを近接させて設置する必要があるほか、2つのコイルの軸を合わせて正対させることが求められる。例えば、携帯電話機に組み込むことを想定した直径が数cmのコイルを使った場合、コイル間距離は1cm以下、コイルの軸も数mmの範囲で一致させることが求められる。この条件下では90%を超える伝送効率*2)が得られるものの、この条件から外れると急激に効率が低下してしまう。

すなわち従来方式では、高い伝送効率を得るには送電側と受電側を近接させる必要があり、両者の距離を広げるには低い伝送効率で妥協せざるを得なかった。ワイヤレスや非接触とは言いつつも、利用状況が制限されてしまっていたのである。

ところがここにきて、風向きが大きく変わりつつある。その理由が、共鳴方式と呼ぶ新たなワイヤレス送電技術の登場だ。米Massachusetts Institute of Technology(MIT)が2006年に理論を発表し、2007年にその理論に基づいた試作機を作成して実際にワイヤレスで送電可能なことを実証した。

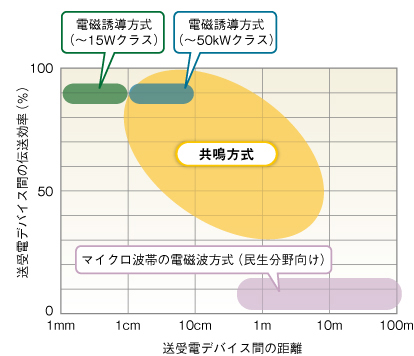

図2 送受電デバイス間の距離と伝送効率の関係 電磁誘導方式とマイクロ波帯の電磁波方式、共鳴方式で送受電デバイス間の距離と伝送効率を比較した。共鳴方式は、伝送距離が長い場合にも比較的高い伝送効率が得られる。

図2 送受電デバイス間の距離と伝送効率の関係 電磁誘導方式とマイクロ波帯の電磁波方式、共鳴方式で送受電デバイス間の距離と伝送効率を比較した。共鳴方式は、伝送距離が長い場合にも比較的高い伝送効率が得られる。この共鳴型の最大の特徴は、数mといった中距離を、高い伝送効率でワイヤレス送電可能なことである(図2)。例えば、MITが2007年に発表した論文では、送電距離が2mの場合に40%、1mの場合に90%の伝送効率(結合部のみ)を得たとしている。これまでの方式に比べると、「初めて見たときは、ありえない結果だと感じた」と説明する研究者がいるほど、非常に高い値である。しかも、狙った機器にのみ電力を送れる。送電したくない機器に電力が送られてしまうことはない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか