「SSDが壊れた」後(前編):福田昭のストレージ通信(7)(2/2 ページ)

» 2014年06月11日 10時00分 公開

[福田昭,EE Times Japan]

99%以上のユーザーがストレージの「悲劇」を経験

データ復旧サービス企業は元々、ハードディスク装置(HDD)のデータ復旧サービスを本業としてきた。フラッシュストレージの普及により、HDDに加えてSSDやUSBメモリ、スマートフォン、メディアタブレットなどをサービス対象に含めるようになった。SDカードやメモリースティックなどのNANDフラッシュカードも、データ復旧の対象となっている。

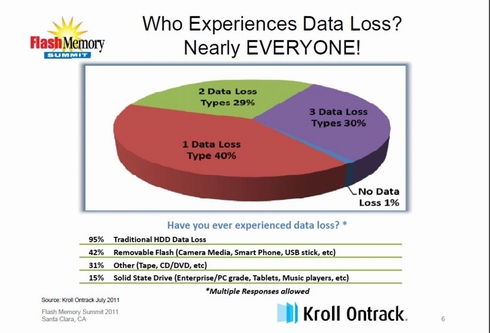

これだけストレージが普及すると、「データ消失の悲劇」を経験しないユーザーが珍しく、大半のユーザーは「悲劇」を経験したことがある、と予想できる。そして実際、その通りなのである。Knoll Ontrackが2011年に公表した調査データによると、HDDやSSD、フラッシュメモリなどでデータ消失を経験したユーザーの割合は99%を超える。もしあなたがデータ消失を経験していないのだとしたら、100人に1人の幸運に恵まれていると言える。

ストレージのデータ消失を経験したユーザーの割合とその回数。データには光ディスクや磁気テープなどを含んでいる。なおデータが消失したデバイスの内訳は、95%がHDD、42%がリムーバブルフラッシュ(デジタルカメラ、スマートフォン、USBメモリ)、31%がテープや光ディスクなど、15%がSSD(エンタープライズ品、クライアント品、タブレット、音楽プレーヤーなど)である(クリックで拡大) 出典:Kroll Ontrack(2011年7月)

ストレージのデータ消失を経験したユーザーの割合とその回数。データには光ディスクや磁気テープなどを含んでいる。なおデータが消失したデバイスの内訳は、95%がHDD、42%がリムーバブルフラッシュ(デジタルカメラ、スマートフォン、USBメモリ)、31%がテープや光ディスクなど、15%がSSD(エンタープライズ品、クライアント品、タブレット、音楽プレーヤーなど)である(クリックで拡大) 出典:Kroll Ontrack(2011年7月)当然ながら、「データ消失の悲劇」を経験する回数は1回で済むとは限らない。公表されたデータによると、2回以上の悲劇を経験したユーザーは59%、3回以上の悲劇を経験したユーザーは30%に達する。筆者は幸いにして、データ消失の経験回数は1回(それもSSDだけ)で済んでいるが、それでも相当な精神的ダメージを受けた。これを3回も経験したら、ストレージに対して強い不信感を持ってしまうだろう。

筆者紹介

福田 昭(ふくだ あきら)

フリーランスのテクノロジージャーナリスト/アナリスト。

関連記事

活気づくNANDメモリ市場、各社の1Xnm世代製品を振り返る

活気づくNANDメモリ市場、各社の1Xnm世代製品を振り返る

ストレージや組み込みシステムの分野において、NAND型フラッシュメモリの重要性が高まっている。東芝、サムスン電子、SK Hynix、Micronといったベンダーの、最新プロセスを用いた製品を振り返ってみたい。 東芝、SSD並みの性能を実現する組み込みNANDメモリ用コントローラ開発

東芝、SSD並みの性能を実現する組み込みNANDメモリ用コントローラ開発

東芝は、組み込み式ストレージメモリ標準規格である「JEDEC Universal Flash UFS Version 2.0」などに準拠し、「世界最高速」(同社)というUFSメモリコントローラを開発した。従来コントローラに比べ、ランダムリード性能で約10倍の性能を達成したという。 次世代メモリ「HMC」の仕様バージョン1を公開

次世代メモリ「HMC」の仕様バージョン1を公開

DRAMチップを3次元方向に積層し、シリコン貫通電極で接続するHybrid Memory Cube(HMC)。転送速度が大幅に高速化するHMCが早期に製品化されれば、あらゆる機器に大きな改善をもたらすだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR