Intelの創業5年目(後編)、腕時計メーカーになったIntel:福田昭のデバイス通信(174) Intelの「始まり」を振り返る(7)(2/2 ページ)

電子式腕時計の開発ベンチャーを買収

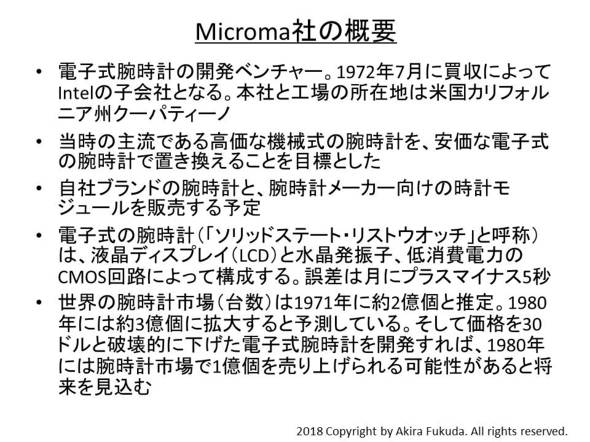

1972年におけるIntelの活動で特筆すべきは、企業買収を実施したことだろう。電子式腕時計の開発ベンチャーであるMicroma(Microma Inc.)を1972年7月に買収し、子会社としたのだ。

1972年の当時は、ゼンマイを手巻きあるいは自動巻きするタイプの機械式腕時計が一般的だった。そして腕時計は「高価」であり、「憧れ」の商品でもあった。私事で申し訳ないのだが筆者には、中学校への入学記念(まさに同じ年、1972年4月のことだ)に、日本製の自動巻き腕時計を親から贈ってもらった記憶がある。価格は数万円はしたはずだ。5万円には達していなかったと思う。それにしても昭和47年の時点で数万円の商品が安くないことは確かだ。

Micromaが目指したのは、高価な機械式の腕時計を安価な電子式の腕時計で置き換えることである。同社が開発する電子式の腕時計では、時間の決定に水晶振動子を使い、時間の表示に液晶ディスプレイ(LCD)を使い、ムーブメント(制御)に低消費電力のCMOS集積回路を使う。

この構成は、現在では「クオーツ式」と呼ばれる、ごく普通の腕時計であることが分かる。クオーツ式の腕時計は、ディスカウントストアや家電量販店などで安いものでは1000円に満たない価格で購入できる。その意味では、Micromaが低価格化を狙ったことは、先見性があったといえるかもしれない。

「かもしれない」といささか弱い表現をしたのは、当時はMicroma以外にも、水晶振動子を使った電子式の腕時計を開発している企業が数多く存在したからだ。水晶振動子を時計に使うと、機械式に比べて誤差が大幅に減ることは既に分かっていた。機械式の時計は1日で数秒の誤差が生じるのに対し、水晶振動子を使った時計は1カ月の誤差が約10秒にすぎない。水晶振動子の威力は圧倒的だった。

Microma社が開発した電子式腕時計の実物。液晶ディスプレイを使わないモデルもあることが分かる。筆者が2017年6月に米国カリフォルニア州サンタクララの「インテルミュージアム」で撮影したもの(クリックで拡大)

Microma社が開発した電子式腕時計の実物。液晶ディスプレイを使わないモデルもあることが分かる。筆者が2017年6月に米国カリフォルニア州サンタクララの「インテルミュージアム」で撮影したもの(クリックで拡大)Intelの年次報告書によると1971年当時、全世界の腕時計市場は2億台ほど。そして約10年後の1980年には、腕時計市場は3億台に拡大すると予測していた。この腕時計市場に、30米ドルと価格を破壊的に下げた電子式の腕時計を投入することで、1980年の腕時計市場の約3分の1、すなわち1億台を電子式で置き換えられると考えた。このもくろみがどのような展開を見せたのかが分かるまでには、もうしばらく待つ必要がある。

(次回に続く)

| 創業1年目 | 研究開発主体で売り上げは「ゼロ」 |

|---|---|

| 創業2年目 | 初めての製品売り上げを計上するも赤字は拡大 |

| 創業3年目 | 売り上げが前年の11倍に急増して赤字が縮小 |

| 創業4年目 | 半導体メモリのトップベンダーに成長 |

| 最終損益が黒字に転換 | |

| 創業5年目 | 収入が前年の2.5倍に、初めての営業黒字を計上 |

| 腕時計メーカーになったIntel | |

| 創業6年目 | クリーンルームに防塵衣がまだなかった頃 |

| 創業7年目 | 「シリコン・サイクル」の登場 |

| DRAMが「特殊なメモリ」だった理由 | |

| パソコンを生み出した「8080」プロセッサが登場 | |

| ⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧はこちら | |

関連記事

Intelの創業年、研究開発主体で売り上げは「ゼロ」

Intelの創業年、研究開発主体で売り上げは「ゼロ」

ことし、2018年に創業50周年を迎えたIntel。半導体専業メーカーで半世紀にわたって存続し続けた企業は非常に珍しい。そこで、今回から、Intelに焦点を当てる。Intelの公式文書である「年次報告書(アニュアルレポート)」をベースに、Intelの創業当時の活動を1年ずつ、記述していく。 Intel創業2年目、初めての製品売り上げを計上するも赤字は拡大

Intel創業2年目、初めての製品売り上げを計上するも赤字は拡大

創業翌年となる1969年。創業後わずか9カ月で製品の開発を完了させたIntelだったが、資金繰りは厳しかった。1969年における最終損失は前年の4.3倍に増大している。 Intel 10nmプロセスの遅れが引き起こしたメモリ不況

Intel 10nmプロセスの遅れが引き起こしたメモリ不況

2018年、メモリ市場の成長に暗雲が立ち込め、メモリ不況が避けられない事態となった。アナリストらは、メモリの過剰供給による価格の下落を要因として指摘しているが、どうも腑に落ちない。そこで筆者は、Intelの10nmプロセスの遅れという点から、メモリ不況の要因を探ることにした。 Intelが新しい3D積層チップ技術「Foveros」を発表

Intelが新しい3D積層チップ技術「Foveros」を発表

Intelは、新しい3Dパッケージング技術「Foveros」のデモを披露した。2019年後半には提供できる見込みだという。Intelは、このFoverosの開発に20年間を費やし、ロジックとメモリを組み合わせた3D(3次元)のヘテロジニアス構造でダイ積層を実現した。 Intelは「データの移動・保存・処理」で貢献

Intelは「データの移動・保存・処理」で貢献

Intelの日本法人であるインテルは2018年12月17日、都内で開催した記者説明会で2018年の活動の振り返りと今後の展望について説明した。 “お蔵入りチップ”が掘り出し物に? Intel FPGAが示す過去の半導体の価値

“お蔵入りチップ”が掘り出し物に? Intel FPGAが示す過去の半導体の価値

Intel FPGAとして発表された「Cyclone 10 LP」。これには、約10年前のプロセスとシリコンが使われている。これは、何を意味しているのだろうか。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却