ナノ構造体のマグネタイトで、相転位特性を観察:阪大らが通説を覆す

大阪大学は、強相関酸化物のマグネタイトで10nmサイズの立体構造体を作製し、欠陥の少ない領域で、優れた伝導特性(転移特性)を観察することに成功した。

3次元ナノテンプレートPLD法で高品質を実現

大阪大学は2019年7月、強相関酸化物のマグネタイト(Fe3O4)で10nmサイズの立体構造体を作製し、欠陥の少ない領域において、優れた伝導特性(転移特性)を観察したと発表した。

今回の成果は、大阪大学産業科学研究所のルパリ・ラクシット特任助教(研究当時)、服部梓助教(研究当時は科学技術振興機構さきがけ研究者兼任)、田中秀和教授の研究グループと、産業技術総合研究所の内藤泰久主任研究員、島久主任研究員、秋永広幸総括研究主幹らの共同研究によるものである。

マグネタイトは、金属‐絶縁体転移(フェルベー転移)によって電気伝導度が100倍以上も変化することから、ナノエレクトロニクス、スピントロニクスの分野でその応用が注目されている。ところが、ナノ細線などナノレベルまで構造体が小さくなると、欠陥密度が上昇し転移特性が低下するなど課題があった。

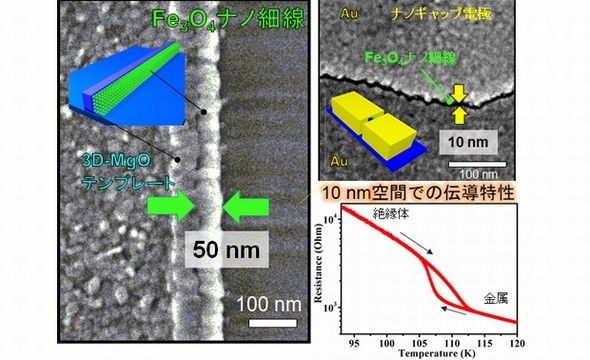

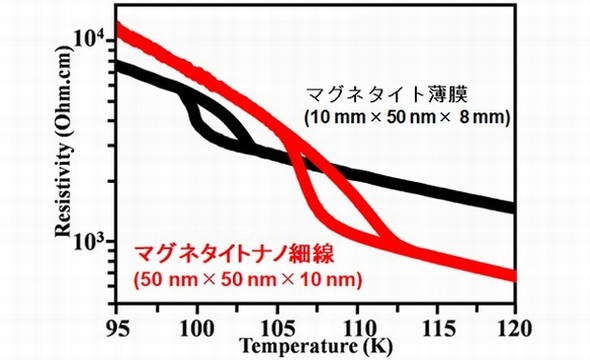

研究グループは今回、単結晶化した3次元ナノテンプレート基板の側面を起点に、高品質ナノ構造体を実現するための作製手法「3次元ナノテンプレートPLD法(pulse laser deposition:パルスレーザー堆積法)」を開発。産業技術総合研究所で開発された「10nmの微小間隙(かんげき)を有する電極作製技術」と組み合わせ、ナノ構造体を作製した。このナノ構造体にもアンチフェーズバウンダリー(異相境界)など欠陥は存在するが、欠陥の少ない領域を選択して利用すれば、薄膜のマグネタイトに比べて、抵抗変化率は5倍以上も上昇することが分かった。

研究グループによれば今回の研究成果を活用し、マグネタイトの相転移と直結しているトライメロンなどの正確な見積もりが可能になるという。また、マグネタイトの金属−絶縁体転移の機構解明にもつながるとみている。

関連記事

ハイブリッドキャパシターの開発に成功

ハイブリッドキャパシターの開発に成功

科学技術振興機構(JST)は、ナノ結晶化チタン酸リチウムを用いた「ハイブリッドキャパシター」の開発に成功したと発表した。 2つの共振器量子電気力学系を光ファイバーで結合

2つの共振器量子電気力学系を光ファイバーで結合

早稲田大学らの研究グループは、2つの共振器量子電気力学系を光ファイバーで効率よく結合した「結合共振器量子電気力学系」を実現することに成功した。光量子コンピュータや分散型量子コンピュータ、量子ネットワークへの応用が期待される。 1%膨張で、強磁性状態がらせん磁性状態に変化

1%膨張で、強磁性状態がらせん磁性状態に変化

東京大学と大阪大学らの研究グループは、膨張させるとスピンの空間配列が「らせん状」にねじれるコバルト酸化物を発見した。 東大ら、ナノチューブで巨大な光起電力効果発見

東大ら、ナノチューブで巨大な光起電力効果発見

東京大学らの共同研究グループは、二硫化タングステンナノチューブにおいて、バルク光起電力効果(BPVE)が大幅に増幅されることを発見した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

マグネタイトの構造 出典:大阪大学他

マグネタイトの構造 出典:大阪大学他 独自のナノ細線作製技術とナノギャップ電極によりFe3O4の10nm領域で相転移を観察 出典:大阪大学他

独自のナノ細線作製技術とナノギャップ電極によりFe3O4の10nm領域で相転移を観察 出典:大阪大学他 ナノ細線試料での転移特性 出典:大阪大学他

ナノ細線試料での転移特性 出典:大阪大学他