電子回路を雑音から保護する積層チップバリスタ:福田昭のデバイス通信(233) 2019年度版実装技術ロードマップ(43)(2/2 ページ)

小型化と車載対応が進む

バリスタを構造別に分類すると、主に円板型(ディスク型)と積層チップ型に分かれる。円板型はリード付きの挿入部品、積層チップ型はリードレスの表面実装部品である。積層チップ型のバリスタを「積層チップバリスタ」と呼ぶ。

積層チップバリスタは主にモバイル機器に搭載されており、機器の製造工程で発生する静電気放電(ESD)から電子回路を保護する目的で使われる。スマートフォンやウェアラブルデバイスなどのモバイル機器では、実装密度を高めようとする要求が強い。このため、ほかのチップ部品と同様に積層チップバリスタも小型化が進んでいる。現在の主流は0603(長さ0.6mm×幅0.3mm)サイズと0402(長さ0.4mm×幅0.2mm)サイズである。

車載用や産業用、家電用の積層チップバリスタに対する小型化要求は、モバイル機器に比べると弱い。それでも1608(長さ1.6mm×幅0.8mm)サイズから1005(長さ1.0mm×幅0.5mm)サイズへの置き換えが進んでいる。

小型化とともに重要な製品動向に、車載対応がある。1つは車載ネットワークへの搭載だ。ESD対策だけでなく、車載イミュニティ試験への対応を目的として積層チップバリスタが採用され始めている。車載イーサネットなどの通信速度が高いネットワークでは、通信波形に影響を与えにくい静電容量が小さなバリスタが求められる。

もう1つは、車載用電子部品規格「AEC-Q200」への準拠である。使用温度範囲がマイナス40℃〜プラス125℃の「グレード1(Grade 1)」に対応した積層チップバリスタが登場している。大きさは1608サイズから、1005サイズへと小型化が進みつつある。また最近では例えばTDKが2019年8月20日に、使用温度範囲をマイナス55℃〜プラス150℃に拡大した「グレード0(Grade0)」対応で、静電容量を小さくした1005サイズの車載イーサネット用積層チップバリスタ「AVRH10C101KT1R1NE8」を製品化している。

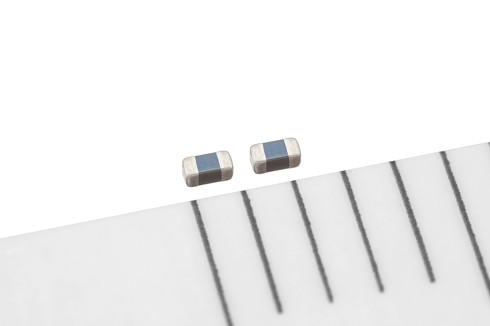

「AEC-Q200」の「グレード0(Grade0)」に対応し、静電容量を1.1±0.3pFと小さくした1005サイズの車載イーサネット用積層チップバリスタ「AVRH10C101KT1R1NE8」。TDKの2019年8月20日付ニュースリリースから(クリックで拡大)

「AEC-Q200」の「グレード0(Grade0)」に対応し、静電容量を1.1±0.3pFと小さくした1005サイズの車載イーサネット用積層チップバリスタ「AVRH10C101KT1R1NE8」。TDKの2019年8月20日付ニュースリリースから(クリックで拡大)(次回に続く)

⇒「福田昭のデバイス通信」

関連記事

EMC規制の始まりと、EMC対策部品の働き

EMC規制の始まりと、EMC対策部品の働き

「2019年度版 実装技術ロードマップ」を紹介するシリーズ。今回から、「4.2 EMC対策部品」の概要を解説していく。まずは、EMC規制の始まりやEMC対策の考え方、EMC対策部品の主な機能について解説する。 差動伝送ラインを雑音から守るコモンモードフィルタ(後編)

差動伝送ラインを雑音から守るコモンモードフィルタ(後編)

前回に続き、コモンモードフィルタ(CMF:Common Mode Filter)について説明する。今回は、コモンモードフィルタの種類と特性パラメータ、最近の製品動向を解説する。 村田製作所の新社長に中島氏、創業家以外から初

村田製作所の新社長に中島氏、創業家以外から初

村田製作所は2020年3月13日、会長兼社長を務める村田恒夫氏が同年6月下旬に社長を退任し、現専務執行役員 モジュール事業本部長の中島規巨氏が新社長に昇格すると発表した。村田恒夫氏は、引き続き会長を務める。 5Gの導入で変わる? RFチップの材料

5Gの導入で変わる? RFチップの材料

「Mobile World Congress(MWC) 2020」の中止にもかかわらず、特に5G(第5世代移動通信) RFのフロントエンドモジュールでシリコン性能の限界に到達しつつあるエレクトロニクス企業の中で、5Gの追及は時間単位でより劇的に高まっている。 2019年の欧州特許出願数、日本がアジア1位を堅守

2019年の欧州特許出願数、日本がアジア1位を堅守

欧州特許庁(European Patent Office/以下、EPO)は、2019年のEPO特許出願数を発表。日本は米国、ドイツに次ぐ世界3位、アジアでは1位だった。EPO長官のAntónio Campinos氏は、「日本は議論の余地なく、依然として圧倒的な欧州におけるアジア最大の特許出願国であり、広範な技術におけるグローバルなイノベーションの重要な推進力だ」と述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか