光トランシーバーForm Factorの新動向(2) 〜PCB上に搭載する:光伝送技術を知る(13) 光トランシーバー徹底解説(7)(1/3 ページ)

前回に続き、“Beyond 400G”の世界に向けた、光トランシーバーForm Factorの新しい動向を紹介する。前回は、現在主流のPluggableについて3つの主な課題を取り上げた。今回は、新しい方式であるOn Board Optics(OBO)を解説していこう。

前回に続き、“Beyond 400G”の世界に向けた、光トランシーバーForm Factorの新しい動向を紹介する。前回は、現在主流のPluggableについて3つの主な課題を取り上げた。今回は、新しい方式であるOn Board Optics(OBO)を解説していこう。

On Board Optics

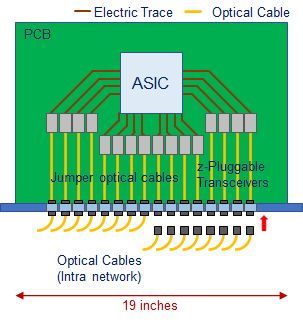

On-Board Optics(OBO)はMid-Board Optics(MBO)やEmbedded Optics(EBO)、Boad Mount optics(BMO)といわれる光モジュールと同じカテゴリーである。その名の通り光トランシーバーをPCB上に搭載することで多くのメリットがある(図1)。これらのメリットを生かして上記のさまざまな名称で開発が進められてきた。だが、最近の標準として後述するCOBOがあるがこれらのメリットを十分生かし切れているとはいえない。その理由も述べる。

- 配線を短くし高速配線を容易に実現

- トランシーバーを2次元的に配置することで搭載数を増加

- 短距離電気インタフェースによる消費電力の低減

- 基板中央に置くことでさまざまな冷却による消費電力の上限向上

- 2次元ピン配列のコネクターを用いた多ピン化

しかし、欠点としてFP Pluggableのメリットの“裏返し”が指摘される。

- シャシを組み込む前に光トランシーバー搭載

- ファイバー引き回しが煩雑

- ボードを抜いて交換

OBOそのものは新しい概念ではない。2000年以前のトランシーバーはほとんどがOBOであるし、Pluggable OBOは300-pin MSA やSNAP12など2000年代に市場に出回っていた。2010年代にはバックプレーン用として28Gbit/s x12chのOBOが製品化された。COBOでは、「OBOは300-pin MSAの小型化」という分かりやすい説明が用いられた。

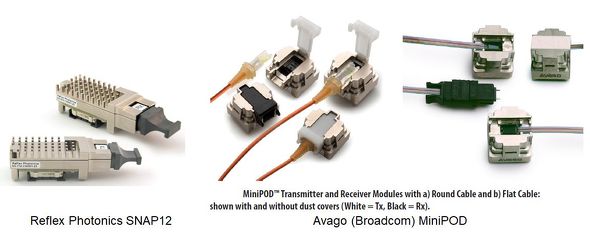

図2にSNAP12 MSAモジュールとAvago(現Broadcom)のMiniPODの写真を示す。両方とも12チャンネルの送受信別体のモジュールである。300pin-MSA、SNAP12とMiniPODはFCI(現Amphenol)のMEG ARRAYコネクターを用い、それぞれ300ピン、100ピンと81ピンと多数ピンを使用していた。

従来のPluggable OBOを見て分かるように、OBO Form Factorの特長はPCBとのコネクターに信号などのピンを2次元配置できることである。MiniPODは22×18mmという小型のサイズで12×10Gの光インタフェースを実現した。OBOでは2次元的に高速信号を配置できるので、多チャンネルの電気インタフェースが実現できる。

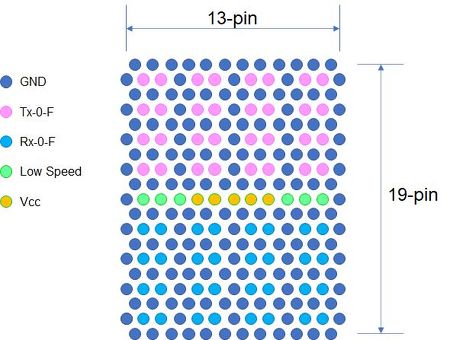

FP Pluggableではカードエッジのピン数が、光インタフェース容量を向上する上での問題点だった。だが、例えば図3に示すようにカードエッジ試算では54ピン22mmの幅が必要だった16xも、OBOでは13×19ピンで実現できる。ピン間隔が1mmだとしても、13mm×19mmという小型なサイズで済むのだ。

OBOでは、ボードに垂直な方向(z方向)に抜き差しするz-Pluggableとすることで(後で述べるCOBOではY-Z Insertion Pluggable)、ボードを抜かなければいけないという欠陥はあるものの、ある程度の柔軟性や保守性を担保している。このため、高速の2次元コネクターがキーとなる。

これを解決する技術として、Land Grid Array(LGA)が一つの解となる。図4に示すTEのXLAシリーズは56Gbit/sに対応しており、さらに先の速度をサポートできるという事であった。他にも高速なLGAコネクターが開発されている。

このようにOBOにはメリットとデメリットがあり、400G Pluggableが100G Lambda MSA仕様で一気に動き出したこともあり、COBO仕様公開後も低調である。しかし、情報交換容量の増大は待ったなしであり、電気インタフェースの高速化に伴いFP Puggableとオーバーラップしながら採用される可能性がある。

実は、後で述べるCo-packaged Opticsと、設置・拡張と保守・運用に関して共通しており、大きな問題なくOBOそしてCo-package Opticsと推移する可能性もあるとみている。特に、DCIと同じForm Factorで実現しようとするとOBOが適しているのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか