鉛が超低温で新たな超伝導状態、千葉大らが発見:鉛を貫く磁場の計測に成功

千葉大学と独カールスルーエ工科大学で構成される国際共同研究チームは、これまで「第一種超伝導体」と呼ばれてきた鉛(Pb)が、超低温環境では「第一種超伝導体」ではないことを発見した。

45mK以下の超低温環境かつ、超高真空環境で実験

千葉大学大学院工学研究院の山田豊和准教授らによる研究グループと、独カールスルーエ工科大学のウルフヘケル教授らによる研究グループで構成された国際共同研究チームは2023年9月、これまで「第一種超伝導体」と呼ばれてきた鉛(Pb)が、超低温環境では「第一種超伝導体」ではないことを発見したと発表した。

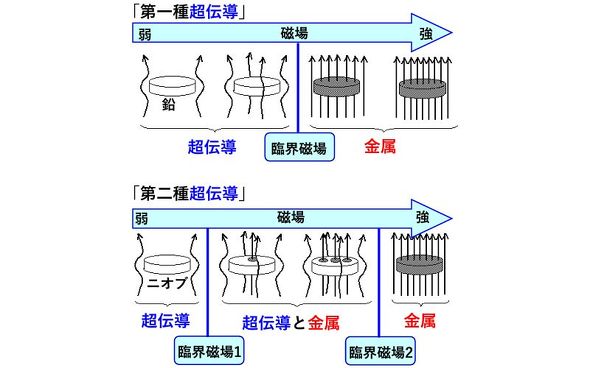

超伝導物質は、極低温で抵抗が「ゼロ」となる。このため省エネ材料としてリニアモーターカーなどに採用され、実用化に向けた研究が進む。超伝導物質に磁場をかけ、その磁力が臨界磁場に達すると、瞬時に超伝導から普通の金属に変わるという。こうした物質は「第一種超伝導体」と呼ばれている。Pbも100年前から第一種超伝導体と考えられてきた。

これに対し、同じ超伝導物質でありながら、ニオブ(Nb)のように臨界磁場を超えてもすぐには金属に変化しない物質もある。磁場がNb内に侵入して筒状に超伝導内を貫く。そして貫いた内部だけが金属となる。こうした物質は「第二種超伝導体」と呼ばれている。

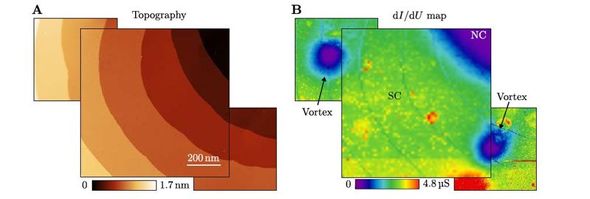

共同研究チームは今回、試料としてPbを用い検証を行った。実験は45mK以下(−273.105℃)の超低温環境かつ、宇宙空間と同じ超高真空環境で行った。Pb試料に約0.02Tの磁場をかけ、STM(走査トンネル顕微鏡)を用いて物質表面を観察した。この結果、電子分光像の中に、Pbを筒状に貫く「Vortex」と呼ばれる磁場を発見した。Vortexの周囲は超伝導であり、Pbが超低温環境で「第二種超伝導体」のような超伝導状態となることを明らかにした。

研究グループはリリースで「超伝導の新たな理解を深めることで、未来の超伝導開発につながると期待している」とコメントしている。

関連記事

巨大なスピン振動による非線形の応答を観測

巨大なスピン振動による非線形の応答を観測

京都大学と東京大学、千葉大学、東京工業大学らの研究グループは、らせん状の金属メタマテリアル構造を反強磁性体「HoFeO3」に作製し、その内部に最大約2テスラのテラヘルツ磁場を発生させ、巨大なスピン振動による非線形の応答を観測した。 偏光空間構造を用い、スピンの空間構造を直接生成

偏光空間構造を用い、スピンの空間構造を直接生成

東京理科大学と千葉大学、東北大学、筑波大学の研究グループは、ラゲールガウシアンビームの一種である「ベクトル光渦」と呼ばれる偏光の空間周期構造を、スピンの空間周期構造として半導体量子井戸中へ直接生成することに成功した。 異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見

異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見

東京大学物性研究所らによる研究チームは、異なる磁性元素を含む7個の新しい超伝導体を発見した。 新しいハイエントロピー型アンチモン化合物で超伝導を観測

新しいハイエントロピー型アンチモン化合物で超伝導を観測

名古屋大学の研究グループは新しいハイエントロピー型アンチモン化合物の合成に成功し、この物質が超伝導体であることを確認した。元素の構成比率を変えれば、超伝導性能をさらに向上できる可能性があるという。 超伝導状態にある物質の電子状態や磁性状態を制御

超伝導状態にある物質の電子状態や磁性状態を制御

東北大学らによる研究グループは、超伝導体である2セレン化ニオブ(NbSe2)の劈開表面に、コバルト(Co)原子を層間挿入することで、超伝導状態にある物質の電子状態や磁性状態を制御することに成功した。 ゼロ磁場下で超伝導ダイオード効果を磁化制御

ゼロ磁場下で超伝導ダイオード効果を磁化制御

京都大学らによる研究グループは、薄膜積層方向に極性構造を有する超格子において、ゼロ磁場下で超伝導ダイオード効果を磁化制御することに成功した。今回の成果は、超低消費電力の不揮発性メモリや論理回路の実現に貢献するとみられる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか