EE Times Japan >

部品/材料 >

パワーデバイスの温度上昇が接合と放熱構造の変革を促す:福田昭のデバイス通信(431) 2022年度版実装技術ロードマップ(55)(2/2 ページ)

» 2023年11月21日 10時30分 公開

[福田昭,EE Times Japan]

はんだ接合の寿命を均一化

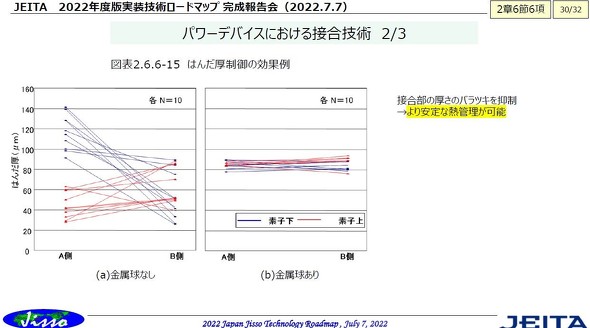

また、はんだ接合の場合、はんだの厚みが接合によってばらつくことが寿命のばらつきをもたらす。そこで、微小な金属球をはんだに混練することにより、はんだの厚みを均一にする工夫が実施されている。

放熱性の向上には3種類の要素技術で対応

パワーデバイスの動作温度上昇に伴う、もう1つの課題が「高熱伝導化」(高放熱化)である。放熱性を高める手段は主に3つある。1つは放熱面積の拡大だ。パワーデバイスの片面から放熱していた構造を、両面から放熱する構造に変える。原理的には熱抵抗が半分に下がる。

もう1つは、接合材料の変更である。従来使われてきた「高温はんだ」から、熱伝導率の高い焼結型接合材料に換える。焼結型材料は銀(Ag)が主流だがコストが高い。そこで銅(Cu)を使った焼結材料の提案がなされている。

3番目は、接合プロセスの改良である。Ag焼結材料で接合を薄くしたプロセス、リフローはんだ付けの雰囲気を真空あるいは減圧してはんだ接合部のボイド(空隙)を減らしたプロセス、リフローはんだ付けの雰囲気を水素あるいはギ酸に変えてフラックスを不要にしたはんだ付けプロセスなどがある。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

表面実装工程の省エネに寄与する低融点の鉛フリーはんだ

表面実装工程の省エネに寄与する低融点の鉛フリーはんだ

今回は、第2章第6節第6項「2.6.6 接合材料」から、「SMT(Surface Mount Technology)における接合材料の現状と課題」の概要を紹介する。 エレクトロニクスの進化を後押しする接合技術

エレクトロニクスの進化を後押しする接合技術

JEITAが発行する「2022年度版 実装技術ロードマップ」を紹介するシリーズ。今回から、第2章第6節第6項「2.6.6 接合材料」の概要を紹介していく。 コンピューティングと計測・センシングの限界を打破する量子技術(前編)

コンピューティングと計測・センシングの限界を打破する量子技術(前編)

今回は、第2章第6節第5項「2.6.5 量子技術」の内容を簡単に説明する。 複数のガス分子を選択的に検出する「におい」センサー

複数のガス分子を選択的に検出する「におい」センサー

前回に続き、「におい」を定量的に評価する手法を取り上げる。今回は「成分濃度表示法(機器分析法)」を紹介する。 味覚の定量的なセンシングとその巨大な意義

味覚の定量的なセンシングとその巨大な意義

「味覚」の概要を取り上げるシリーズの続き。本稿では、味覚を定量的に検出する「味覚センサー」とその意義について解説する。 PHS内蔵の情報端末で始まった日本の「スマートフォン」(1996年〜1997年)

PHS内蔵の情報端末で始まった日本の「スマートフォン」(1996年〜1997年)

今回は、日本で初めてのスマートフォンをご紹介する。具体的には、日本独自の簡易型携帯電話システム「PHS(Personal Handy-phone System)」(当初の呼び名は「ピーエイチエス」、後の呼び名は「ピッチ」)と携帯型情報端末(PDA)を融合したデバイスである。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR