電子部品を基板に内蔵させて実装面積を減らす:福田昭のデバイス通信(459) 2022年度版実装技術ロードマップ(83)

今回からは「4.2 基板内蔵部品」の概要を解説する。

部品を基板に取り込む「基板内蔵部品」

電子情報技術産業協会(JEITA)が3年ぶりに実装技術ロードマップを更新し、「2022年度版 実装技術ロードマップ」(書籍)を2022年7月に発行した。本コラムではロードマップの策定を担当したJEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会の協力を得て、ロードマップの概要を本コラムの第377回からシリーズで紹介している。

第448回からは、第4章「電子部品」の概要説明を始めた。この章は「4.1 SMD部品」と「4.2 基板内蔵部品」「4.3 コネクタ」の3つの節で構成される。前回までは「4.1 SMD部品」の概要をご報告してきた。今回からは「4.2 基板内蔵部品」の概要をご説明していく。

「4.2 基板内蔵部品」は、以下の2つの項目によって構成される。「4.2.1 薄膜キャパシタ」と「4.2.2 シリコンキャパシタ」であり、いずれもコンデンサを基板に内蔵させる。コンデンサは、プリント基板やパッケージ基板などに数多く搭載されることが少なくない。このため、基板内蔵のニーズが強い。

大規模高性能プロセッサのパッケージ基板に薄膜キャパシタを内蔵

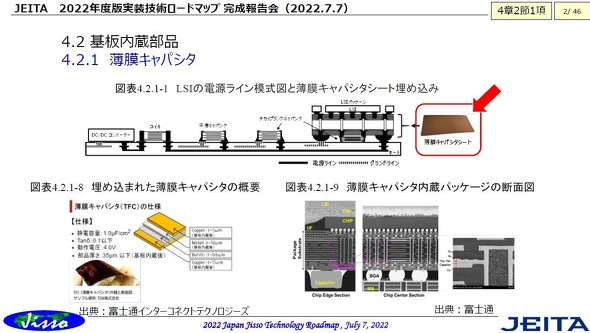

「薄膜キャパシタ(TFCP:Thin Film Capacitor)」とは、プリント基板あるいはパッケージ基板に内蔵させることを目的とした、シート状のキャパシタである。厚みは50μm以下とかなり薄い。基本的な構造は「金属電極膜/高誘電体膜/金属電極膜(MIM:Metal Insulator Metal)」である。金属電極膜の形状を変更することで、目的とする静電容量を得るとともに、信号配線との干渉を避けられる。

薄膜キャパシタの最有力用途は、大規模高性能プロセッサのパッケージ基板だ。従来、数多くのチップ型積層セラミックコンデンサ(MLCC)をパッケージ基板の表面やパッケージ基板の周囲に搭載してきた。電源ライン(電源電圧と接地電圧)の安定化(電源インピーダンスの極小化)が目的である。しかし搭載するMLCCの数は100個を超えるようになっており、実装レイアウトを難しくするとともに、実装面積の増加につながっている。薄膜キャパシタであれば、見かけ上はパッケージ基板と実装面積が変わらない。

「4.2.1 薄膜キャパシタ」の概要を示す図面。上はLSIの電源ライン(電源配線と接地配線)を模式した構造図と薄膜キャパシタの埋め込み位置。左端のDC-DCコンバータから生じた電源供給ラインは、コイル、平滑キャパシタ、デカップリングキャパシタを通じてLSIパッケージへと至る。LSIパッケージ基板に薄膜キャパシタを埋め込むことで、LSI用電源を安定化する。下左は薄膜キャパシタの主な仕様(詳しくは本文テキストに記述)。下右は薄膜キャパシタを内蔵した高速LSIパッケージ基板の断面観察図。多層パッケージ基板の数カ所(電源層と接地層の間)に薄膜キャパシタを埋め込んでいる[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)

「4.2.1 薄膜キャパシタ」の概要を示す図面。上はLSIの電源ライン(電源配線と接地配線)を模式した構造図と薄膜キャパシタの埋め込み位置。左端のDC-DCコンバータから生じた電源供給ラインは、コイル、平滑キャパシタ、デカップリングキャパシタを通じてLSIパッケージへと至る。LSIパッケージ基板に薄膜キャパシタを埋め込むことで、LSI用電源を安定化する。下左は薄膜キャパシタの主な仕様(詳しくは本文テキストに記述)。下右は薄膜キャパシタを内蔵した高速LSIパッケージ基板の断面観察図。多層パッケージ基板の数カ所(電源層と接地層の間)に薄膜キャパシタを埋め込んでいる[クリックで拡大] 出所:JEITA Jisso技術ロードマップ専門委員会(2022年7月7日に開催された完成報告会のスライド)薄膜キャパシタの仕様は例えば静電容量(単位面積当たり)が1μF/cm2、誘電正接(tanδ)が0.1以下、動作電圧が4V、基板内蔵後の厚みが35μmというものだ。高誘電材料はチタン酸バリウム(BaTiO3)、電極材料は一方が銅(Cu)、もう一方がニッケル(Ni)と銅(Cu)となっている。

⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧

関連記事

3端子貫通型フィルタの接続方法と実装レイアウト

3端子貫通型フィルタの接続方法と実装レイアウト

今回は「(2)3端子貫通型フィルタの接続と実装のポイント」の概要を説明する。3端子貫通型フィルタを電源ラインに接続する2つの方法と、それぞれの用途を解説する。 チップ抵抗器の小型化が過度な温度上昇を招く(前編)

チップ抵抗器の小型化が過度な温度上昇を招く(前編)

今回から、第4章第1節第3項「部品実装・設計時の注意点」の概要を説明していく。この項は、「熱設計」「電気性能」などの4つのパートで構成される。 表面実装型電子部品(SMD部品)の開発動向(後編)

表面実装型電子部品(SMD部品)の開発動向(後編)

後編となる今回は、「セラミックコンデンサの高容量化・低ESR化、薄型化」や「チップ抵抗器の高電力化」について解説する。 プロセッサやメモリなどの進化を支えるパッケージ基板

プロセッサやメモリなどの進化を支えるパッケージ基板

今回は第3章第4節第8項(3.4.8)「パッケージ基板」の概要を説明する。パッケージ基板の変遷と、パッケージ基板に対する要求仕様のロードマップを解説する。 表面実装型電子部品(SMD部品)の小型化トレンド

表面実装型電子部品(SMD部品)の小型化トレンド

JEITA「2022年度版 実装技術ロードマップ」を解説するシリーズ。今回から、第4章「電子部品」の概要を説明していく。 プリント基板の「弁当箱」からパッケージとチップまで、電磁シールド技術が進化

プリント基板の「弁当箱」からパッケージとチップまで、電磁シールド技術が進化

JEITA「2022年度版 実装技術ロードマップ」の「パッケージ組立プロセス技術動向」について解説するシリーズ。今回は第3章第4節第6項(3.4.6)「電磁シールド」の概要を説明する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- 2nm世代以降のGAAチップの性能向上へ、AMATの新装置

- IntelがTowerとの製造契約撤回を表明

- インターポーザに複数のシリコンダイを近接して並べる2.5次元集積化

- WD、2029年に100TB HDD実現へ 「SSDとの差」縮小も狙う

- NORフラッシュにもAI需要の波、迫る供給危機

- TELが掲げる「半導体製造のDX」 最大の課題は何か

- ルネサスがGFと協業、米国での半導体製造を加速

- 「AIの進化」に追い付けない半導体開発 解決の道筋は