特殊な磁石の磁区パターンを可視化 次世代デバイスへの応用も:電場を与えると磁壁が移動

大阪公立大学と東京大学の研究グループは、光学顕微鏡を用いて、擬一次元量子反強磁性体「BaCu2Si2O7」の磁区パターンを可視化するとともに、磁壁を制御することに成功した。

光学顕微鏡を用い、試料を簡便かつ短時間で観察

大阪公立大学と東京大学の研究グループは2024年8月、光学顕微鏡を用いて、擬一次元量子反強磁性体「BaCu2Si2O7」の磁区パターンを可視化するとともに、磁壁を制御することに成功したと発表した。

反強磁性体は、通常だとスピンの向きがバラバラだが、磁気転移温度以下になると、隣り合う電子のスピンが互いに反対方向に並ぶ。この時、単一の試料内に磁区Iと磁区IIの状態が混在するという。ただし、スピンの向きは完全に定まっておらず「量子揺らぎ」と呼ばれる揺らぎの状態である。

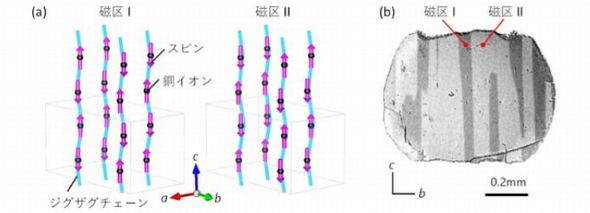

反強磁性体の中でも、BaCu2Si2O7は量子揺らぎが顕著に表れるという。小さなスピン量子数(S=1/2や1)を持った磁性イオンがチェーン状に配列している。ただ、磁気転移温度が低く、スピンの秩序化成分も小さいため、従来の手法で反強磁性体の磁区を観察するのは難しかった。

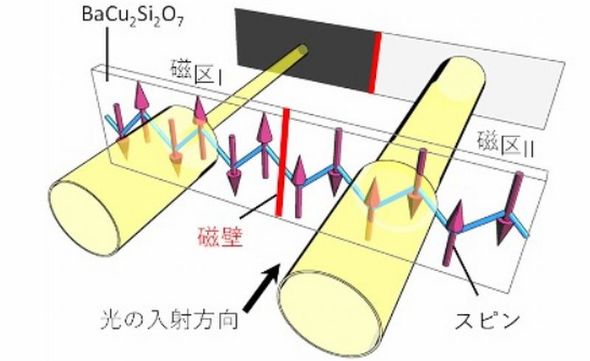

研究グループはこれまで、「方向二色性」と呼ばれる光学現象を用いれば、一部の反強磁性体で磁区の可視化が可能なことを見いだしてきた。そこで今回は、BaCu2Si2O7に着目した。この物質は、最小のスピン量子数(S=1/2)を持つ銅イオン(Cu2+)がジグザグのチェーン状に並び、イオンのジグザグ配列とスピンの上下方向の配列が組み合わさることで対称性が破れ、方向二色性が発現すると考えたからだ。

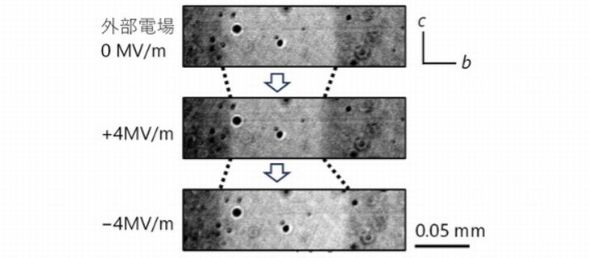

実験では、BaCu2Si2O7の光学的性質を調べ、方向二色性が現れる光の入射方向や波長を突き止めた。その上で、光学顕微鏡により単結晶試料を観察し、明瞭なコントラストを確認することができた。また、一定の外部磁場を与えた状態で電場を印加すると磁壁が動き、その前後では磁壁の方向が保たれていることが分かった。

今回の研究成果は、大阪公立大学大学院工学研究科の木村健太准教授(兼東京大学物性研究所客員准教授)、東京大学大学院新領域創成科学研究科の諸見里真人大学院生、三宅岳志大学院生(研究当時は東京大学物性研究所)、東京大学物性研究所の益田隆嗣教授、東京大学大学院工学系研究科の木村剛教授らによるものである。

関連記事

透明性が高く高品質のMOF膜を作製 センサー応用に期待

透明性が高く高品質のMOF膜を作製 センサー応用に期待

大阪公立大学の研究グループは、金属有機構造体(MOF)結晶の向きを揃え規則正しく並べることで、高品質な薄膜を作製することに成功した。高い透明性が求められるセンサーや光学素子、ガス吸着シートなどへの応用が期待される。 特殊なレーザー光で、ねじれた磁性単結晶を印刷

特殊なレーザー光で、ねじれた磁性単結晶を印刷

大阪公立大学と千葉大学の共同研究グループは、「光渦」と呼ばれる特殊なレーザー光を照射し、ねじれた構造をもつ直径数マイクロメートルの単結晶を、狙った場所に精度よく印刷することに成功した。単結晶のねじれ方向は、光渦の回転方向で制御できるという。 ペロブスカイト発光ダイオードで近赤外円偏光を発生

ペロブスカイト発光ダイオードで近赤外円偏光を発生

近畿大学と大阪公立大学は、ペロブスカイト量子ドットを発光層に用いた発光ダイオードを作製し、これに外部から磁力を加えて、「近赤外円偏光」を発生させることに成功した。加える磁力の方向を変えれば、近赤外円偏光の回転方向を制御できることも明らかにした。 全固体ナトリウム電池の量産化に向けた新合成プロセスを開発、大阪公立大

全固体ナトリウム電池の量産化に向けた新合成プロセスを開発、大阪公立大

大阪公立大学は2024年4月5日、硫化物固体電解質の量産性の高い合成プロセスを開発し、同プロセスを用いて、「世界最高」のナトリウムイオン伝導度を有する硫化物固体電解質の合成に成功したと発表した。 光の進む方向で光ダイオード効果が2倍以上も変化

光の進む方向で光ダイオード効果が2倍以上も変化

大阪公立大学と東京大学の研究グループは、LiNiPO4(リン酸ニッケルリチウム)単結晶を用いた実験で、光の進行方向を反転させることによって、光通信波長帯域における光ダイオード効果が2倍以上も変化することを発見した。外部から磁力を加えると、透過方向を切り替えることもできる。 大阪公立大ら、有害物質から有用な化合物を合成

大阪公立大ら、有害物質から有用な化合物を合成

大阪公立大学と大阪大学の共同研究グループは、「パーフルオロアルケン」から、「含窒素ヘテロ環カルベン(NHC)」と呼ばれる、窒素が結合した一重項カルベンを含む環状化合物を、簡便に合成する手法を開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- 2nm世代以降のGAAチップの性能向上へ、AMATの新装置

- IntelがTowerとの製造契約撤回を表明

- インターポーザに複数のシリコンダイを近接して並べる2.5次元集積化

- WD、2029年に100TB HDD実現へ 「SSDとの差」縮小も狙う

- NORフラッシュにもAI需要の波、迫る供給危機

- TELが掲げる「半導体製造のDX」 最大の課題は何か

- ルネサスがGFと協業、米国での半導体製造を加速

- 「AIの進化」に追い付けない半導体開発 解決の道筋は