電流を流して金属を「ひずませる」 新たな振動センサーへの応用も:フレキソエレクトリック効果を観測

大阪大学の研究グループは名古屋大学と共同で、電気伝導性材料の「トポロジカル半金属」において、「フレキソエレクトリック効果」を観測した。新しい振動発電や振動センサーの材料として期待される。

大きな応答は特殊なバンド構造に由来するベリー位相が関与

大阪大学大学院基礎工学研究科の高橋英史講師、黒坂祐介大学院生(博士前期課程)、石渡晋太郎教授らによる研究グループは2024年10月、名古屋大学大学院理学研究科の中埜彰俊助教らと共同で、電気伝導性材料の「トポロジカル半金属」において、「フレキソエレクトリック効果」を観測したと発表した。新しい振動発電や振動センサーの材料として期待される。

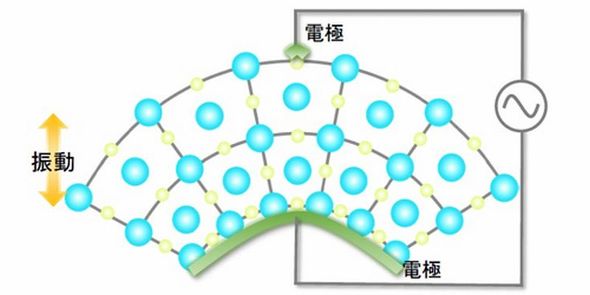

特定物質に機械的圧力を加えると正電荷と負電荷が発生する圧電効果は、一般的に空間反転対称性の破れた絶縁体で観測される。これと似た現象のフレキソエレクトリック効果は、結晶の振動を電気的に制御したり、結晶をひずませることで電圧を発生させたりすることができる。しかも空間反転対称性の有無に関係なく観測されるという。ただ、こうした電気機械応答は、絶縁体材料を用いた場合で、電気伝導性を持つ材料の場合には電子の遮蔽効果により、観測するのは極めて難しかった。

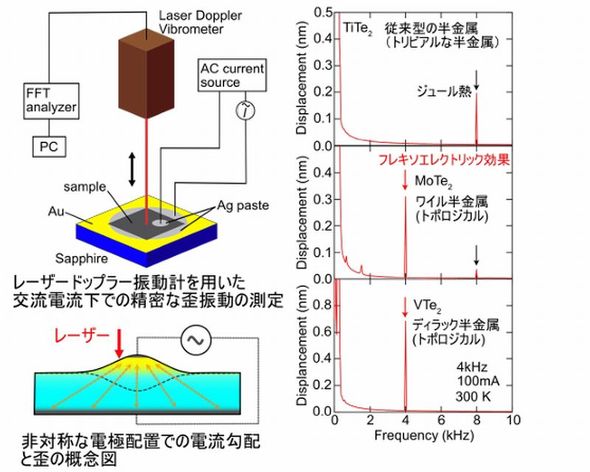

そこで今回は、2次元層状化合物(Ti、V、Mo)Te2を用い、電流印加によるひずみ応答を計測した。実験では板状結晶の上下に、電極を非対称に取り付けた。そこに交流電流を流し、局所的なひずみ振動をレーザードップラー振動計で計測し、逆フレキソエレクトリック効果を観測した。

この結果、普通の半金属であるTiTe2だと、印加した電流周波数に対し2倍の周波数で振動するジュール発熱効果がみられた。これに対し、トポロジカル半金属であるMoTe2やVTe2では、印加した電流周波数と同じ周波数で振動する逆フレキソエレクトリック効果が観測できたという。

この振動現象は、結晶の反転対称性の有無に関係なく観測され、トポロジカル半金属で巨大化することが明らかになった。こうした応答の起源には、「特殊なバンド構造に由来するベリー位相が関与している」と研究グループはみている。

関連記事

直流kV・kAの電力を高速遮断 小型軽量の電力機器

直流kV・kAの電力を高速遮断 小型軽量の電力機器

埼玉大学や名古屋大学、東京工業大学、東京大学および、金沢大学の研究グループは、直流kV・kAの電力を小型軽量の機器で高速遮断できる、新方式の電力機器「限流遮断器」を開発した。 新分子設計で有機半導体の励起子束縛エネルギー低減

新分子設計で有機半導体の励起子束縛エネルギー低減

大阪大学は、岡山大学や神戸大学、名古屋大学と共同で、新たに開発した分子設計手法を用い、有機半導体の励起子束縛エネルギーを低減することに成功した。有機太陽電池のエネルギー変換効率を向上させ、単成分型有機太陽電池として機能することも確認した。 プラズマ加工による半導体素子の劣化を定量評価

プラズマ加工による半導体素子の劣化を定量評価

産業技術総合研究所(産総研)は名古屋大学低温プラズマ科学研究センターと共同で、プラズマ加工による半導体素子へのダメージ量を、簡便かつ短時間で定量評価することに成功した。 電荷キャリア輸送特性が高いカチオン性分子を開発

電荷キャリア輸送特性が高いカチオン性分子を開発

名古屋大学と京都大学の研究グループは、電荷種分離型積層構造を形成し、高い電荷キャリア輸送特性を発現する「カチオン性π共役分子」の開発に成功した。エレクトロニクス材料としてイオン性π共役化合物を応用する上での新たな戦略として提案する。 A4サイズのナノシートを1分で成膜 「金魚すくい」にヒント

A4サイズのナノシートを1分で成膜 「金魚すくい」にヒント

名古屋大学は、酸化物や酸化グラフェン、窒化ホウ素といった2次元物質(ナノシート)を高速かつ大面積に成膜する方法(自発集積転写法)を開発した。操作は簡便で水面へのインク滴下と基板転写のみで成膜が完了する。専門的な知識や技術は必要なく、わずか1分程度で、ウエハーサイズやA4サイズのナノシート膜が作製できる。 京都大ら、三次元物質から二次元強誘電体を作製

京都大ら、三次元物質から二次元強誘電体を作製

京都大学の研究グループは、ファインセラミックスセンター(JFCC)や名古屋大学と共同で、三次元物質の「二酸化ハフニウムジルコニウム(HZO)」から、厚さが1nmの「二次元強誘電体」を作製することに成功した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか