「隙間だらけのナノワイヤ」がLiイオン電池の劣化防止に効く?:高感度の水素ガスセンサーを開発

東京科学大学は、高感度の水素ガスセンサーを開発した。従来に比べ1桁低い濃度の水素を検出することが可能となるため、リチウムイオン電池の劣化防止などに応用できるとみている。

空隙を含む酸化銅ナノワイヤをナノギャップ電極間に配置

東京科学大学総合研究院フロンティア材料研究所の真島豊教授らによる研究グループは2024年11月、高感度の水素ガスセンサーを開発したと発表した。従来に比べ1桁低い濃度の水素を検出できるようになるので、リチウムイオン電池の劣化防止などに応用できるとみている。

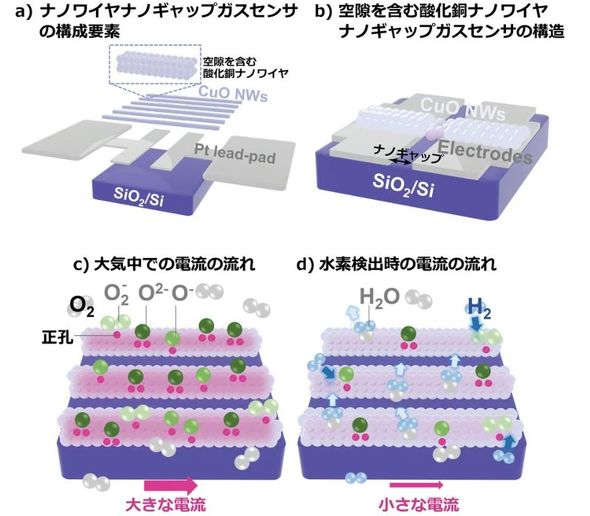

水素ガスセンサーは、金属酸化物半導体型や接触燃焼型、気体熱伝導型などが開発され、ガス警報器などに搭載されている。中でも金属酸化物半導体型は、反応によってキャリア濃度が変化すると、ガス検出材料の電気抵抗も変わる。この抵抗値を測定してガス濃度を検出する。今回は、ガス検出材料として「空隙を含むナノワイヤ構造」を検討した。

研究グループはこれまで、電子線リソグラフィ(EBL)を用いて、ギャップ長が33nmの白金ナノギャップ電極を作製する技術を確立してきた。そして今回、この技術を活用しナノギャップ間を跨ぐように銅ナノワイヤを形成。その後、2段階の加熱処理を行って銅を酸化させ、酸化銅ナノワイヤに空隙を形成した。

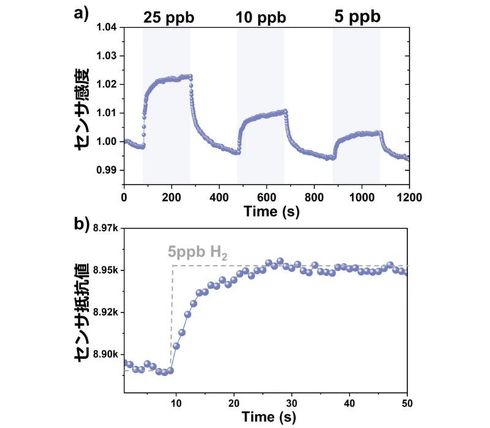

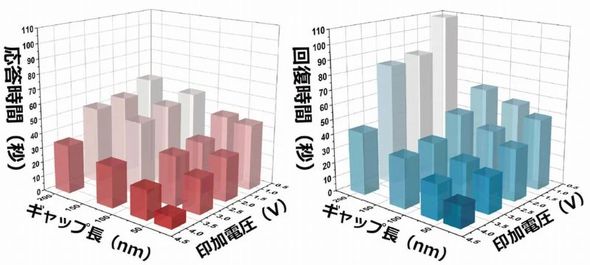

実験の結果、開発した空隙を含む酸化銅ナノワイヤナノギャップガスセンサーは、5ppbという極めて低濃度の水素ガスに応答することが判明した。さらに、センサーの応答・回復速度におけるギャップ長依存性と印加電圧依存性を調べた。そうしたところ、ギャップ長が33nmと狭い場合や印加電圧を上げた時に、応答速度が格段に高速化することが分かった。

研究グループは、検出したいガスに適した材料を用いてナノギャップガスセンサーを開発すれば、さまざまなガスセンサーを高速化、高機能化することが可能とみている。

関連記事

直流kV・kAの電力を高速遮断 小型軽量の電力機器

直流kV・kAの電力を高速遮断 小型軽量の電力機器

埼玉大学や名古屋大学、東京工業大学、東京大学および、金沢大学の研究グループは、直流kV・kAの電力を小型軽量の機器で高速遮断できる、新方式の電力機器「限流遮断器」を開発した。 新しいキラル半導体高分子を開発 溶液を塗るだけで成膜

新しいキラル半導体高分子を開発 溶液を塗るだけで成膜

大阪大学と東京工業大学は、新しいキラル半導体高分子を開発した。溶液を塗るだけで成膜でき、約70%という高い効率でスピン偏極電流を発生させることができる。 線幅7.6nmの半導体微細加工が可能 高分子ブロック共重合体

線幅7.6nmの半導体微細加工が可能 高分子ブロック共重合体

東京工業大学と東京応化工業の研究グループは、線幅7.6nmの半導体微細加工を可能にする「高分子ブロック共重合体」の開発に成功した。 6G周波数域におけるポリイミドの誘電特性を解明

6G周波数域におけるポリイミドの誘電特性を解明

東京工業大学はEMラボと共同で、11種類のポリイミドについて25G〜330GHzの周波数域における誘電特性を、スペクトルとして系統的に計測した。6G(第6世代移動通信)機器向け低誘電ポリイミド材料の開発に弾みを付ける。 強誘電体メモリの製造プロセス簡素化とコスト削減

強誘電体メモリの製造プロセス簡素化とコスト削減

東京工業大学とキヤノンアネルバ、高輝度光科学研究センターの研究グループは、窒化物強誘電体であるスカンジウムアルミニウム窒化物「(Al,Sc)N」薄膜が、従来の強誘電体に比べ、熱/水素雰囲気下での耐久性に優れていることを確認した。強誘電体メモリの製造プロセスを簡素化でき、大幅なコスト削減が可能となる。 モバイルにも実装可能なミリ波帯MIMOフェーズドアレイ受信機IC

モバイルにも実装可能なミリ波帯MIMOフェーズドアレイ受信機IC

東京工業大学の岡田健一教授らは、6G(第6世代移動通信)に向けて、高効率で低消費電力の「ミリ波帯 MIMOフェーズドアレイ受信機IC」を開発した。時分割MIMO技術により回路の規模を削減でき、IoT端末やモバイル端末への実装も可能となる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- 「AIの進化」に追い付けない半導体開発 解決の道筋は

- WD、2029年に100TB HDD実現へ 「SSDとの差」縮小も狙う

- 2nm世代以降のGAAチップの性能向上へ、AMATの新装置

- インターポーザに複数のシリコンダイを近接して並べる2.5次元集積化

- アドバンテストにランサムウェア攻撃か 影響は調査中

- 「業界最高」のメモリ密度 ルネサスの車載SoC向け3nm TCAM技術

- TELが掲げる「半導体製造のDX」 最大の課題は何か

- オキサイドが半導体後工程向け装置事業を本格化