昼夜の小さな温度差で発電する「電解液」 IoT用電源などに期待:熱電変換デバイスに応用可能

電力中央研究所は、常温付近の小さな温度差で発電できる新たな「電解液」を作り出した。この電解液を熱電変換デバイスに応用できることも実証した。昼夜のわずかな温度変化を利用して発電することが可能となる。

IoTセンサーなどを駆動させる電源として期待

電力中央研究所エネルギートランスフォーメーション研究本部エネルギー化学研究部門の松井陽平主任研究員と前田有輝主任研究員は2025年5月、常温付近の小さな温度差で発電できる新たな「電解液」を作り出したと発表した。この電解液を熱電変換デバイスに応用できることも実証した。昼夜のわずかな温度変化を利用して発電することが可能となる。

熱電変換などの環境発電技術は、IoTセンサーなどを駆動させる電源として期待されている。とりわけ、身の回りの比較的小さな温度差を活用し、大きな電圧を得ることができれば、機器への搭載が一気に広がるとみられている。

研究グループは、電気化学反応を用いる「熱−電気化学変換」に着目し、研究を行ってきた。ここでは、酸化還元種における電位の温度依存性(ゼーベック係数)が、デバイスの電圧を決めるという。熱−電気化学変換はこれまで、「フェロシアニド/フェリシアニド」が酸化還元種として用いられることが多かった。このゼーベック係数は通常の水溶液中で−1.4mV/Kレベルである。

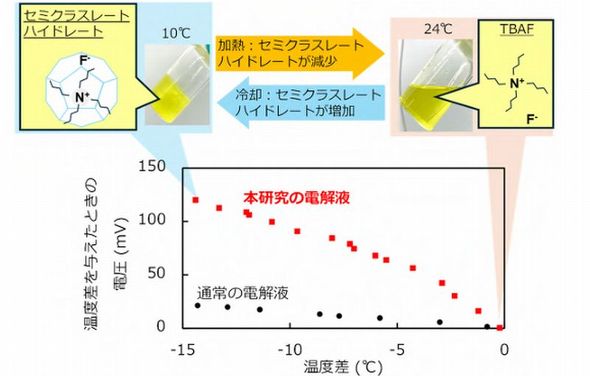

そこで研究グループは、ゼーベック係数をさらに高めることに取り組んだ。通常は水溶液として用いられるフェロシアニド/フェリシアニドに、今回はテトラブチルアンモニウムフルオリド(TBAF)を加えた。水とTBAFの混合物は、常温付近でセミクラスレートハイドレートを形成することが分かっていたからだ。

実験ではこの電解液に2つの電極を挿入し温度差を与えた。この結果、19〜24℃という常温付近で大きな電圧が発生した。ゼーベック係数は−13.8mV/Kとなり、通常の電解液の10倍程度に相当する値だという。

今回は、ゼーベック係数が向上するメカニズムについても解明した。ゼーベック係数は一般的に、酸化還元反応のエントロピーが変化することに由来するといわれている。今回の研究ではエントロピー変化の効果に加え、2つの現象でゼーベック係数を引き上げた。

その2つとは、「セミクラスレートハイドレートの生成・分解による液相中のTBAF濃度」と「フェロシアニド/フェリシアニドの酸化還元電位に対するTBAF濃度」である。なお、この機構に基づく電位変化量の理論的計算と実験結果はほぼ一致したという。

研究グループは、新たに作り出した電解液と通常の電解液で構成される熱電変換デバイスを試作し、常温付近で小さな温度変化が生じると、繰り返し発電することを確認した。具体的に、23℃ではセミクラスレートハイドレートが少なくなって、フェロシアニド/フェリシアニドの酸化還元電位が負にシフト。これにより、片側の電極で酸化反応、もう一方の電極で還元反応が起こり放電する。

放電後に14℃まで温度を下げると、セミクラスレートハイドレートが増加し、フェロシアニド/フェリシアニドの酸化還元電位が正にシフトする。これにより、23℃の時と逆向きの反応が生じ放電することが分かった。さらに放電後、23℃に温度を上げると最初に戻って繰り返し放電が可能になるという。

関連記事

熱電モジュール向け新材料「熱電永久磁石」を開発

熱電モジュール向け新材料「熱電永久磁石」を開発

物質・材料研究機構(NIMS)は東京大学や名古屋大学と共同で、横型熱電変換性能が極めて高い新材料「熱電永久磁石」を開発した。この材料を用いて試作した熱電モジュールは、「横型モジュールとして世界最高の電力密度を実現した」という。 東北大、太陽電池用SnS薄膜の最適組成を解明

東北大、太陽電池用SnS薄膜の最適組成を解明

東北大学は、太陽電池に用いられる硫化スズ(SnS)薄膜の組成を精密に制御する手法を開発するとともに、「組成のずれ」が電気的特性や膜質に与える影響を実験的に解明した。 次世代センサー応用も期待 「横方向」の熱電効果を示す金属材料

次世代センサー応用も期待 「横方向」の熱電効果を示す金属材料

東京理科大学と埼玉大学の共同研究グループは、導電性セラミック材料の「WSi2(二ケイ化タングステン)」が横型熱電効果を示す物質であることを実証し、そのメカニズムについても解明した。 熱いスマホを冷やす アクティブ冷却用半導体チップ

熱いスマホを冷やす アクティブ冷却用半導体チップ

米xMEMSが開発した冷却用半導体チップにより、スマートフォンなどの小型、薄型デバイスでアクティブ冷却機能を実現できるかもしれない。同社は、MEMSスピーカー向けで培った技術を活用して、冷却用半導体チップを開発した。 高配向のCNTを用い、高効率の熱電変換を実現

高配向のCNTを用い、高効率の熱電変換を実現

東京都立大学と東海理化は、カーボンナノチューブ(CNT)に化学的処理を施し、高効率の熱電変換を実現した。柔軟性や伸縮性、導電性に優れたCNTを用いた熱電変換技術は、排熱利用だけでなく、防災など幅広い用途での活用が期待される。 熱電性能指数1.1のn型熱電変換材料、宮崎大が開発

熱電性能指数1.1のn型熱電変換材料、宮崎大が開発

宮崎大学は、身の回りで放出される排熱を、効率よく電気に変換できるn型(Cu1-xAgx)2ZnSnS4(CAZTS)単結晶を開発した。n型多元系硫化物熱電材料としては最高値となる、熱電性能指数ZT=1.1を500℃付近で達成した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(前編)

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(後編)

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- 3nmチップ搭載の最新スマホ3機種を分解 三者三様の設計思想とは

- Infineon、AI電源事業が驚異的成長 「売り上げ3年で10倍に」

- NANDを再定義、HBMを補完するAI用メモリ技術「HBF」

- ルネサス「R-Car V4H」、トヨタ新型「RAV4」に採用

- 半導体ウエハーの厚みばらつき改善、リンテックが新装置

- 「AIの進化」に追い付けない半導体開発 解決の道筋は

- 2nm世代以降のGAAチップの性能向上へ、AMATの新装置

![ゼーベック係数が向上したメカニズム[クリックで拡大] 出所:電力中央研究所](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/20/tm_250520denken02.jpg)

![試作した熱電変換デバイスの動作原理[クリックで拡大] 出所:電力中央研究所](https://image.itmedia.co.jp/ee/articles/2505/20/tm_250520denken03.jpg)