番外編 アナログ回路設計のエンジン(前編):Analog ABC(アナログ技術基礎講座)(2/2 ページ)

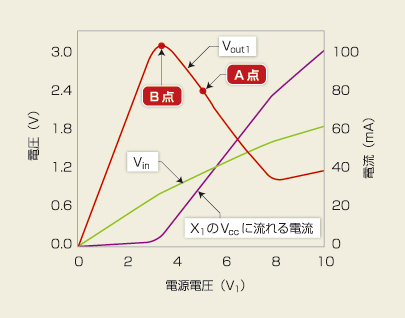

回路図を入力した後にネットリストに変換したら、いよいよ回路解析に進みます。まずはDC解析です。図1(a)の増幅回路をDC解析した結果が図2です。電源電圧V1を、0V〜10Vの範囲で変えたときの、「in」や「out1」といったノードの電圧変化や、増幅回路のサブサーキット(X1)Vcc端子の電流変化を知ることができます。

図2 直流解析の結果 図1(a)の電源電圧V1を変えたときに、「in」や「out1」といったノードの電圧や、増幅回路のサブサーキット(X1)のVcc端子に流れる電流がどのように変化するかが分かります。

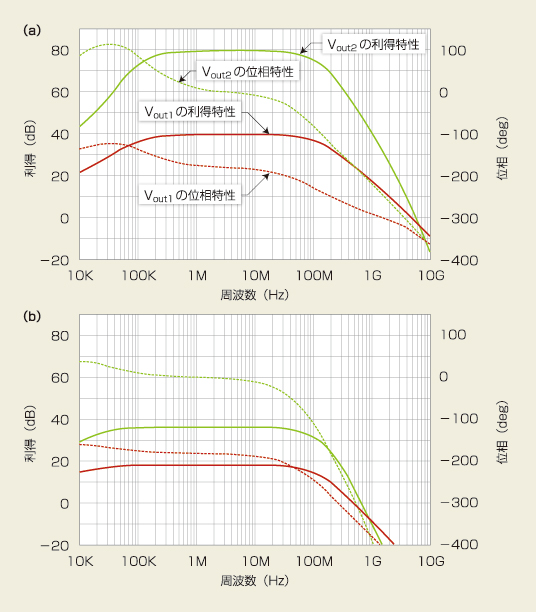

図2 直流解析の結果 図1(a)の電源電圧V1を変えたときに、「in」や「out1」といったノードの電圧や、増幅回路のサブサーキット(X1)のVcc端子に流れる電流がどのように変化するかが分かります。続いて、AC解析した例を図3に示しました。図3(a)では、入力した信号源V2の交流信号がどのくらい増幅されて出力されるかをシミュレーションしています。これまで本連載ではあまり紹介しませんでしたが、位相特性も得られます。これらの解析によって、入力信号がどの程度の大きさで、どの程度遅れて(または、進んで)出力されるかが分かります。

しかし、このAC解析には大きな落とし穴がいくつかあります。まず、「線形動作」が前提になっていることです。つまり、動作点の状態が無限大まで続いているとして解析しています。具体的には図3(a)では、利得が80dB(1万倍)ですので、仮に1Vppの交流信号を入力したら、1万Vppの振幅が出力されると勘違してしまいます。電源電圧が5Vで、1万Vppの出力電圧が得られたら、これほど素晴らしいことはありません。ですがこれは、あり得ないことです。

また、動作点の設定には要注意です。図3(a)は電源電圧V1が5VのときのAC解析の結果です。これは図2のA点が動作点のときの解析結果を示しています。動作点をB点に変更して解析した結果は図3(b)のように、利得特性も位相特性も大きく変わってしまいます。AC解析するときは、実施する解析点に気を配る必要があります。

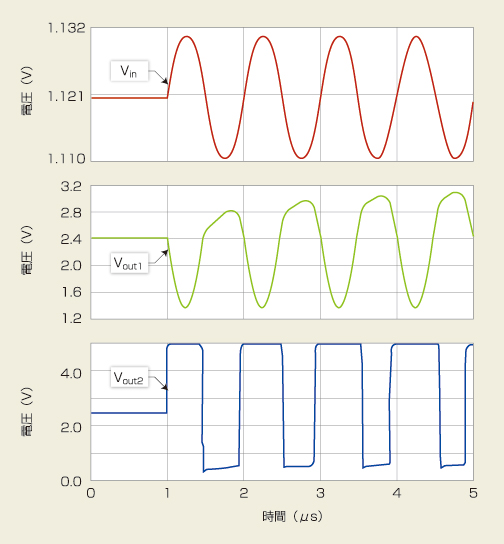

基本シミュレーション最後のTransient解析では、各部の波形が時間変化に応じて、変化する様子が分かります。実際の回路で発生している現象が直感的に分かるものの、解析時間と、シミュレーションを実行するパソコンのメモリーを多く必要とする解析でもあります。このTransient解析は、AC解析にあるような落とし穴はありません。入力振幅が大きくなって回路が飽和状態になれば、図4のように飽和する様子が観測できます。

次回は番外編の後半として、以上のような解析がどのようなメカニズムで実行されているかを紹介します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

図3 交流解析の結果 AC解析では、動作点が変わると利得特性や位相特性が大きく変わることに注意する必要があります。(a)は、図2のA点が動作点のとき、(b)は動作点をB点に変更して解析した結果です。

図3 交流解析の結果 AC解析では、動作点が変わると利得特性や位相特性が大きく変わることに注意する必要があります。(a)は、図2のA点が動作点のとき、(b)は動作点をB点に変更して解析した結果です。 図4 過渡解析の結果 過渡解析では、入力振幅が大きくなって飽和する様子が観測できます。

図4 過渡解析の結果 過渡解析では、入力振幅が大きくなって飽和する様子が観測できます。