印刷技術で、有機強誘電体メモリの3V動作を確認:プリンテッドエレクトロニクスの低電力化を加速(2/2 ページ)

放射光X線回折測定

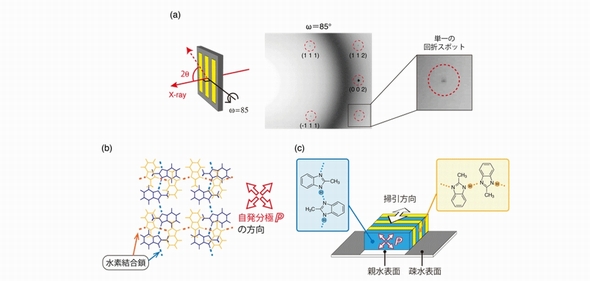

開発チームは、作製したMBI薄膜について、高エネルギー加速器研究機構 フォトンファクトリーで放射光X線回折測定を行った。この結果、単一の回折スポット(赤点線円)を観測することができ、作成した薄膜が単結晶であることを確認した。また、分子は水素結合により鎖状に連なるとともに、基板表面に対して垂直と水平の2方向に配列していることが分かった。そして、現れた自発分極Pは基板表面に垂直な向きから45度傾いた状態であることを解明した。

基板平面に垂直な方向の分極成分を持つことから、電極/強誘電体/電極を順番に重ねた積層型デバイスを作製し、上部と下部の電極間に電圧を印加すると、分極反転を行える可能性があることが分かった。

走査周波数が1000Hzで数十万回まで強誘電特性

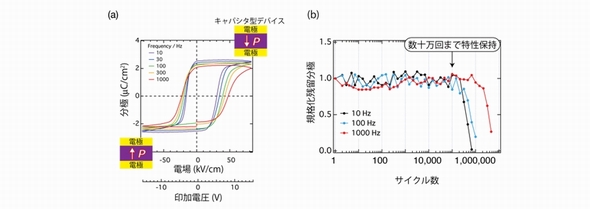

さらに、膜厚約1μmの単結晶薄膜を用いて、キャパシタ型のデバイス構造を作製し、P-Eヒステリシスを測定した。事前に熱処理などを行わなくても、良好なヒステリシスループ特性を示した。しかも、走査周波数10Hzで、平均3〜4Vときわめて小さい電圧で分極反転可能なデバイスが得られることも実証することができたという。

10〜1000Hzの掃引速度で分極反転の繰り返し耐久性も検証した。走査周波数が1000Hzでは、数十万回まで強誘電特性を保持できることが分かった。電極構造の最適化により耐久性はさらに向上するものと観測される。

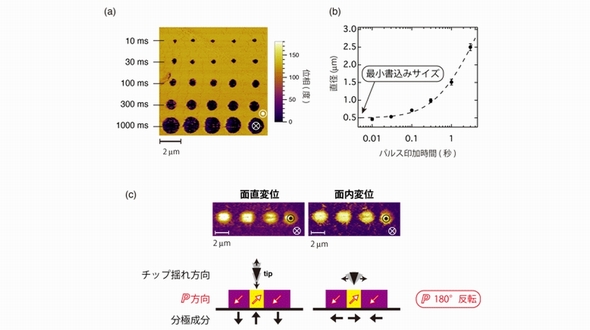

圧電応答顕微鏡を使って、有機強誘電体薄膜の分極反転がミクロ領域でどのように発生しているかも分析した。膜厚約1μmの薄膜に、10〜1000msの範囲の中でさまざまな時間を設定して+20Vを印加した。そうすると、印加した時間によってサイズの異なる円形の分極反転ドメインが結晶表面に書き込まれることが分かった。ドメインのサイズは、最小が直径500nmで、電圧をかけた時間に対して対数関数的に増加した。この分極反転ドメインは、室温大気下で40時間以上も安定に保持された。また、圧電応答顕微鏡像の位相成分から、分極方向は90度回転ではなく180度反転であることが分かった。

圧電応答顕微鏡による局所分極反転操作。(a)は書込み操作後の位相像、(b)は分極反転ドメインサイズの電圧印加時間依存性、(c)は分極反転ドメインの面直(左)、面内(右)方向の位相像を示している (クリックで拡大) 出典:産業技術総合研究所

圧電応答顕微鏡による局所分極反転操作。(a)は書込み操作後の位相像、(b)は分極反転ドメインサイズの電圧印加時間依存性、(c)は分極反転ドメインの面直(左)、面内(右)方向の位相像を示している (クリックで拡大) 出典:産業技術総合研究所研究チームは、今回の成果を活用しつつ、従来の金属配線や半導体薄膜の印刷技術と組み合わせることで、これからは全ての工程に印刷技術を適用した強誘電体メモリや不揮発トランジスタといった電子デバイスの作製に取り組んで行く予定である。

関連記事

産総研、軽元素を原子レベルで可視化

産総研、軽元素を原子レベルで可視化

産業技術総合研究所(産総研)ナノ材料研究部門の末永和知首席研究員と同部門で電子顕微鏡グループの千賀亮典研究員は、低加速電子顕微鏡を用いて、リチウムを含む軽元素を原子レベルで可視化することに成功した。 産総研など提案の「樹脂と金属接合特性評価試験方法」がISO規格に

産総研など提案の「樹脂と金属接合特性評価試験方法」がISO規格に

産業技術総合研究所と日本プラスチック工業連盟は、両者が開発した「樹脂と金属の接合界面の特性評価試験方法」が、国際規格「ISO19095シリーズ」として発行されることになったと発表した。 アルミ電解コンデンサと同等性能で体積は1000分の1! 超小型のカーボンナノチューブ応用キャパシタ

アルミ電解コンデンサと同等性能で体積は1000分の1! 超小型のカーボンナノチューブ応用キャパシタ

産業技術総合研究所のナノチューブ実用化研究センターは、電極材料に単層カーボンナノチューブ(CNT)を利用した超小型のキャパシタを開発したと発表した。アルミ電解コンデンサと同等の性能を持ちながら体積は1000分の1になるという。 リチウム-空気電池の過電圧を“水”が低減

リチウム-空気電池の過電圧を“水”が低減

産業技術総合研究所(産総研)は複数の大学と共同で、触媒としてわずかに水を添加した有機電解液DMSOを用いると、リチウム-空気電池の空気極の過電圧を大幅に低減できると発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- IDT買収から7年、ルネサスがタイミング事業をSiTimeに売却

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす