ポテチを微妙な力加減で挟める力触覚通信:「インダストリー4.0に不可欠な技術」

慶應義塾大学ハプティクス研究センターは、2015年10月10日まで開催されている展示会「CEATEC JAPAN 2015」で、ネットワークなどを通じ遠隔に力触覚情報を伝達できる力触覚通信のデモを公開している。

ネットワークを介して操作

慶應義塾大学ハプティクス研究センターは、2015年10月10日まで開催されている展示会「CEATEC JAPAN 2015」(シーテックジャパン/会場=千葉市・幕張メッセ)で、ネットワークなどを通じ遠隔に力触覚情報を伝達できる力触覚通信のデモを公開している。

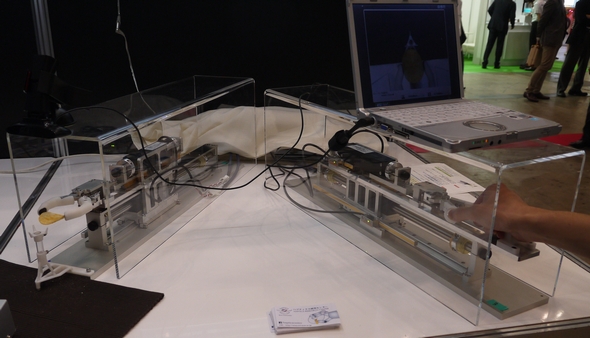

慶應義塾大学ハプティクス研究センターが公開している力触覚通信の体験型デモ。写真右側のマスター装置の治具を操作することで、写真左側のスレーブ側ロボットハンドが動く。マスターとスレーブは有線接続されている (クリックで拡大)

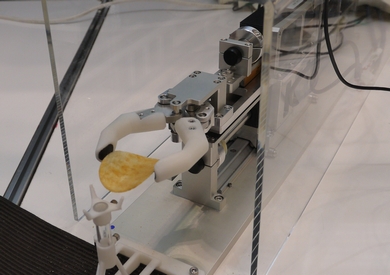

慶應義塾大学ハプティクス研究センターが公開している力触覚通信の体験型デモ。写真右側のマスター装置の治具を操作することで、写真左側のスレーブ側ロボットハンドが動く。マスターとスレーブは有線接続されている (クリックで拡大)デモは、通信ケーブルを通じて接続されたマスター装置と、スレーブ装置で構成。スレーブ装置には、ロボットハンドが備わり、実際の作業を行う。マスター装置は、スレーブのロボットハンドを操作するための治具が備わり、その治具を動かすことで、スレーブのロボットハンドが動作する。

これだけであれば、遠隔で操作する機械にすぎないが、制御情報とともに、力触覚情報を互いにフィードバックすることで、直接、ロボットハンドを操作しているかのような感覚を再現させる。

位置情報で力を割り出し、編集も可能

ブースでは、来場者に、1枚のポテトチップスをロボットハンドで挟んでもらう体験型デモを披露。力触覚通信をオフにした状態では、ほとんどの来場者が、ポテトチップスを持ち上げようとすると力が入りすぎ、ポテトチップスを割ってしまったが、力触覚通信をオンした状態では、微妙な力加減で持ち上げることに成功していた。

力触覚情報の検出方法としては、圧力センサーなどを用いるケースが多いが、「力センサーは、センサー部分がモノと直接、触れた部分でしか検出できないという課題がある」(同研究センター)という。そこで、同研究センターでは、力センサーではなく、位置情報から力に関する情報を割り出している。「人間の手先を動かせば、腕の腱(けん)が伸び縮みする。その腱の伸び縮みの変化から力情報が割り出すことができる。ロボットハンドや治具の“腱”にあたる動作軸の変位から力触覚を割り出し、再現している」(同研究センター)。そのため、特別なセンサーを必要とせずに、力触覚通信を実現する。

マスター、スレーブ間の通信は、若干の遅延が生じるものの、インターネットも使用できるとする。さらに力情報は、動作軸の変位という一種の位置情報であり簡単に記録することが可能。そのため、人間の操作内容を記録し、繰り返し何度も再現でき、操作を10倍の速度に速めるといった編集を行いロボットに動作させるということもできる。

製造現場のさらなる自動化に力情報は不可欠

説明員に来場者からの反響を聞くと「力触覚通信には驚いてもらえるが、製造現場で従事するエンジニアなどからは、“そもそもポテトチップスみたいな壊れやすいものを持ち上げる必要はない。持ち上げない製造工程を作れば良いのでは”という意見を多くもらった。実際、これまでは、力情報が扱えず、位置情報だけで機械、装置を動かさなければならず、その制約のなかで、壊れやすいものも壊れない位置に置くなどして扱い製造現場の自動化を実現してきた。しかし、現状、自動化できていない製造工程は、力情報がないと自動化できない工程が多い。スマートファクトリー、インダストリー4.0といったこれまで以上の自動化を実現するには、力触覚技術が不可欠であり、その用途は広いと考えている」とした。

関連記事

FPCベースのフレキシブル触覚センサー、触覚グローブに応用

FPCベースのフレキシブル触覚センサー、触覚グローブに応用

日本メクトロンは、「フレキシブル触覚センサー」や「ストレッチャブルFPC」、「3D成形FPC」など、FPC(フレキシブルプリンテッドサーキット)ベースの新技術を参考出展した。特に、薄型のセンサー構造体をFPCに内蔵したフレキシブル触覚センサーや、このセンサーを用いて試作した触覚グローブが、来場者の注目を集めた。 未来のモバイルUIはこれで実現!? センサーをびっしり配置する新技術が開発

未来のモバイルUIはこれで実現!? センサーをびっしり配置する新技術が開発

日本メクトロンは、圧力センサー内蔵のフレキシブルプリント配線板(FPC)を開発した。屈曲させてさまざまな曲面に貼り付けられることや、既存のFPCの製造設備がそのまま使えることが特徴だという。 触感を2台の端末で“共有”、モバイルの差異化を図るタッチパネル向け技術

触感を2台の端末で“共有”、モバイルの差異化を図るタッチパネル向け技術

今やさまざまなメーカーの機種があるスマートフォンやタブレット端末は、ハードウェアだけでは差異化が難しくなっている。触覚フィードバック技術を手掛けるImmersionは、視覚と聴覚の他、触覚を加えることで、モバイル端末の差異化が可能になると主張する。さらに、その触覚を“共有”する新しい技術を発表した。 日本TIが圧電素子用のドライバICを発表、 触覚フィードバック機能が低コストで実現可能に

日本TIが圧電素子用のドライバICを発表、 触覚フィードバック機能が低コストで実現可能に

日本TIは、高耐圧プロセスを用いた圧電素子向けのドライバICを発表した。従来比で約半分の基板面積/コストで、触覚フィードバックを実現できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか