0.4mmフィルムを組み込むIoTマットレスの挑戦:IoTデバイスの開発秘話(6)(3/3 ページ)

MIRAHOMEが目指す未来

浦氏は、MOORINGの開発について「大きな挑戦」と語る。MOORINGは、PP電圧フィルムから取得する心拍数や呼吸、体動に加えて、コントローラーからは室内のデータを10秒単位でサーバに上げている。求められる計算能力が高く、サーバに対する負荷が非常に大きい。浦氏によると、MOORINGが取得するデータ量は従来のIoT製品よりも約100倍という。今後ユーザーが増えるほど、サーバの負荷も大きくなるため、現在も仮想的にデータ量を増やしてサーバに負荷を掛けた検証などを進めている。

また実際に寝るときに重要なのは、フィルムの存在を感じさせないことだ。MOORINGには、心拍数や呼吸を計測するPP電圧フィルムと、加熱用フィルムが組み込まれている。

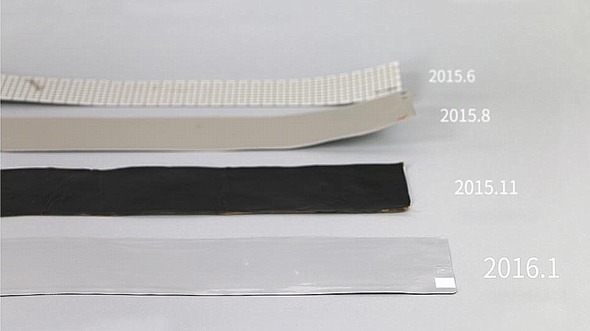

フィルムの存在を感じさせないためには、薄さと柔軟性が重要になる。2015年6月当時は薄さ1mmほどで、デモ機までは「フィルムの固さを感じた」(浦氏)と語る。材料の工夫に挑戦したことで、柔軟性が高く、薄さ0.4mmのPP電圧フィルム、同0.1mmの加熱用フィルムを実現した。私も実際に触ったが、フィルムの存在は感じなかった。薄くなるほどノイズが発生してデータ収集に影響を与えるが、その対策も行ったとする。

浦氏は「科学を専門にするAlice氏に加えて、加熱フィルム、スマートバンド開発を専門にしていたメンバーが結集したことで、MOORINGを開発できた」と強調した。

MIRAHOMEが目指すのは、睡眠と健康に焦点を当てたIoT製品を開発することで、人々のヘルスケアパートナーになることという。MOORINGもソフトウェアのアップデートにより、新しい機能を追加する予定だ。松本氏は「進化し続けることによって、MOORINGから未来を見通してもらえるような、そんな面白い製品にしていきたい」と語った。

関連記事

富士通の居眠り検知センサー、なぜ耳たぶなのか

富士通の居眠り検知センサー、なぜ耳たぶなのか

2016年1月に起こった軽井沢のスキーツアーバス転落事故以降、長距離高速バスや貨物自動車の安全対策が問題視されている。ドライバーの居眠り対策もその1つだ。そうした中で富士通は、居眠り検知のウェアラブルセンサーとして「FEELythm(フィーリズム)」の展開を始めた。FEELythmが面白いのは、腕でもなくメガネとしてでもなく、“耳たぶ”に装着することだ。なぜ、耳たぶを選択することになったのだろうか。FEELythmの販売推進に携わっている楠山倫生氏に話を聞いた。 “IoTの勝者 ARM”買収でソフトバンクが狙うもの

“IoTの勝者 ARM”買収でソフトバンクが狙うもの

ソフトバンクグループが2016年7月18日、半導体設計用IPベンダー大手のARMを買収した。ソフトバンクとARMとは直接的な関係性はなく、買収による相乗効果は見えにくい。なぜ、ソフトバンクはARMを買収するのかを考えたい。 土に直接埋め込むセンサーが農業のIoT化を支える

土に直接埋め込むセンサーが農業のIoT化を支える

ラピスセミコンダクタは、土の中に直接埋め込むことができる土壌環境センサーを発表した。酸性度と電気伝導度、温度を計測することが可能。農業のIoT化に貢献し、生産性向上につなげることが期待できる。同社の渡辺実氏に、その特長や開発経緯などについて聞いた。 Intel、IoTを巡ってARMと対決

Intel、IoTを巡ってARMと対決

Intelがこのほど、自動車、産業機器市場向けのリアルタイム性能を備えた新SoCを発表したことで、ARMとのIoT(モノのインターネット)の市場を巡る戦いが激化しつつある。 気になっているIoTデバイスを10個まとめてみた

気になっているIoTデバイスを10個まとめてみた

年末休みモードということで、私が気になっているIoTデバイスを10個紹介します! IHS・南川氏に聞く、半導体業界再編とIoTの行方

IHS・南川氏に聞く、半導体業界再編とIoTの行方

2016年も終わることがなかった半導体業界の“M&A”の嵐――。2017年もこの業界再編は続くのだろうか。市場調査会社のIHSグローバルで主席アナリストを務める南川明氏に聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

浦力镄氏

浦力镄氏