Intelの創業7年目(1974年):パソコンを生み出した「8080」プロセッサが登場:福田昭のデバイス通信(178) Intelの「始まり」を振り返る(11)(2/2 ページ)

マイクロプロセッサ事業の課題と解決策

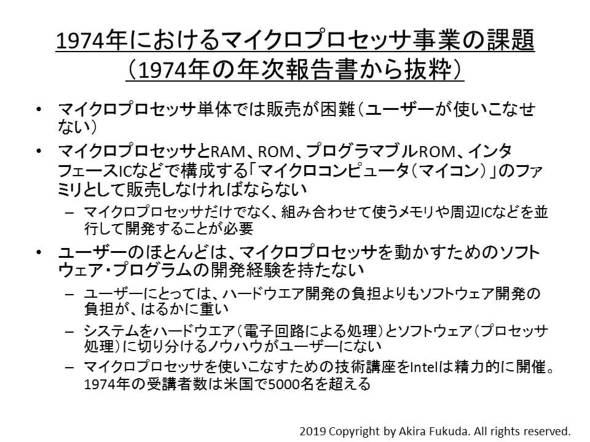

1974年の「年次報告書(アニュアルレポート)」で興味深いのは、マイクロプロセッサ事業の課題について、かなり率直に記述していることだろう。

マイクロプロセッサは、それまでのシステム開発の手法を根本的に変える製品である。ソフトウェアによって機能を実現しているからだ。変更が容易なソフトウェアを使うことで多彩な用途に対応が可能になるという画期的な製品なのだが、一方でシステム開発者であるユーザーにとっては「使い方が良く分からない」未知の製品だともいえる。それまでのシステム開発とは全て、ハードウェアによる開発を意味していたからだ。未知の製品を採用することは、当然ながら、ユーザーにとってはハードルが高い。

全てがハードウェアというシステム開発の世界に、マイクロプロセッサは「ソフトウェア」という概念を持ち込んだ。当時のソフトウェア開発とは、汎用大型コンピュータやミニコンなどのバッチ処理が主体のコンピュータシステムにおける、プログラム開発のことを指していた。言い換えると、コンピュータのプログラム開発に関する経験が、システム開発者にはなかった。

そこでハードウェアとソフトウェアの両面における「サポート」が、マイクロプロセッサ事業の成功には必須となった。ハードウェアにおけるサポートとは、マイクロプロセッサを単体で提供するのではなく、システムの構築に必要なメモリや入出力ICなどを含めた「ファミリー」として販売することである。ソフトウェアにおけるサポートとは、マイクロプロセッサを動かすための知識(コンピュータとプログラミングに関する知識)とノウハウ(ハードウェア回路による処理をマイクロプロセッサによる処理に変換する方法)をユーザーに会得してもらうことだ。

そのために例えば、システム開発者向けにマイクロプロセッサを使いこなすための技術講座を、Intelは精力的に開催した。1974年に米国でこの技術講座を受講した人数は5000人を超えたと、年次報告書は述べている。

(次回に続く)

| 創業1年目 | 研究開発主体で売り上げは「ゼロ」 |

|---|---|

| 創業2年目 | 初めての製品売り上げを計上するも赤字は拡大 |

| 創業3年目 | 売り上げが前年の11倍に急増して赤字が縮小 |

| 創業4年目 | 半導体メモリのトップベンダーに成長 |

| 最終損益が黒字に転換 | |

| 創業5年目 | 収入が前年の2.5倍に、初めての営業黒字を計上 |

| 腕時計メーカーになったIntel | |

| 創業6年目 | クリーンルームに防塵衣がまだなかった頃 |

| 創業7年目 | 「シリコン・サイクル」の登場 |

| DRAMが「特殊なメモリ」だった理由 | |

| パソコンを生み出した「8080」プロセッサが登場 | |

| 出鼻をくじかれたクオーツ式腕時計事業 | |

| ⇒「福田昭のデバイス通信」連載バックナンバー一覧はこちら | |

関連記事

Intelの創業年、研究開発主体で売り上げは「ゼロ」

Intelの創業年、研究開発主体で売り上げは「ゼロ」

ことし、2018年に創業50周年を迎えたIntel。半導体専業メーカーで半世紀にわたって存続し続けた企業は非常に珍しい。そこで、今回から、Intelに焦点を当てる。Intelの公式文書である「年次報告書(アニュアルレポート)」をベースに、Intelの創業当時の活動を1年ずつ、記述していく。 Intel創業2年目、初めての製品売り上げを計上するも赤字は拡大

Intel創業2年目、初めての製品売り上げを計上するも赤字は拡大

創業翌年となる1969年。創業後わずか9カ月で製品の開発を完了させたIntelだったが、資金繰りは厳しかった。1969年における最終損失は前年の4.3倍に増大している。 半導体レーザーとシリコン光導波路を接続する技術(前編)

半導体レーザーとシリコン光導波路を接続する技術(前編)

今回は、光源となる半導体レーザーとシリコン光導波路を結合する技術を解説する。 NANDフラッシュメモリの事業収益と価格の推移を振り返る

NANDフラッシュメモリの事業収益と価格の推移を振り返る

今回は、NANDフラッシュメモリの現在の市況について説明する。具体的には、供給過剰だった2016年前半から、品不足による価格上昇を経て、需給バランスの緩和で値下がりが始まった2018年までの動きを見る。 “お蔵入りチップ”が掘り出し物に? Intel FPGAが示す過去の半導体の価値

“お蔵入りチップ”が掘り出し物に? Intel FPGAが示す過去の半導体の価値

Intel FPGAとして発表された「Cyclone 10 LP」。これには、約10年前のプロセスとシリコンが使われている。これは、何を意味しているのだろうか。 見えないところで広がる中国半導体の勢力図

見えないところで広がる中国半導体の勢力図

米中貿易摩擦が激しさを増す中、ZTEやHuaweiを対象とした規制などのニュース(多くは、5G(第5世代移動通信)に関しての覇権争いに関するもの)が、毎日のようにメディアを賑わせている。だが、それとは別に、見えないところで中国製半導体の広がりが明確になっている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- TSMCが2nmプロセス量産を開始、台湾2工場で

- DRAM契約価格さらに55〜60%上昇へ 2026年1〜3月

- ソニー・ホンダモビリティが次世代「AFEELA」を初公開、28年以降に米国投入へ

- MicronがPSMCの工場買収を画策? 中国CXMT躍進……メモリ業界の最新動向

- 酸化ガリウムデバイス向け4インチウエハー量産へ

- TSMC熊本工場は台湾に並ぶ歩留まり 地下水保全も重視

- 50年前の「初代ダイシングソー」実物と最新製品を展示、ディスコ

- Intel、初の18Aプロセス採用「Core Ultraシリーズ3」を正式発表

- 世界半導体市場、2029年に1兆米ドル規模へ 製造装置も成長継続

- SiCウエハー世界市場は2035年に5724億円規模へ 中国メーカーが攻勢