EE Times Japan >

LSI >

ISSCC 2023、中国が採択論文数で北米を抜き1位に:開催70回目を迎える国際学会(2/2 ページ)

» 2023年01月23日 13時30分 公開

[村尾麻悠子,EE Times Japan]

地域別の採択論文数、中国が北米を抜きトップに

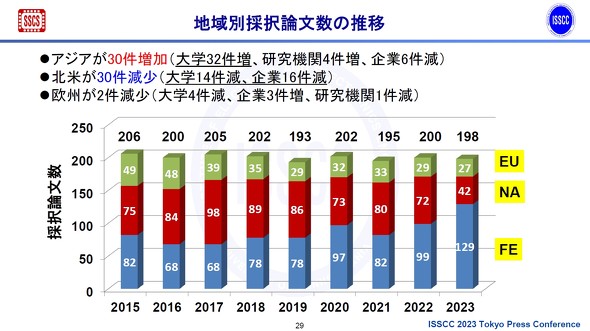

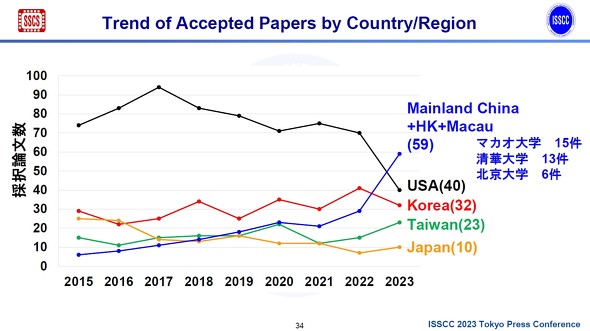

地域別では、アジア(ISSCCではFE[Far East]と表記される)が前回の99件から129件と大幅増となった。一方で北米は30件減少し、欧州は2件減少した。なお、アジアには、日本、韓国、台湾、中国、マカオ、香港、シンガポール、インドが含まれる。記者説明会で宮地氏は「中国からの論文が大幅に増加し、北米を抜いて世界最大になった。これは今までには見られなかった傾向だ。中国が、非常に強力な研究体制を構築していることが分かる」と述べた。

さらに、この傾向について「米中貿易摩擦が関係しているのか」という質問が出たが、ISSCC ITPC Far East Regional Subcommitteeは「現在のところ、そのような情報は確認されていない。中国の投稿論文数は大きく変わっていないが採択率が向上しており、論文の質が高まっていることが分かっている」との見解を示している。

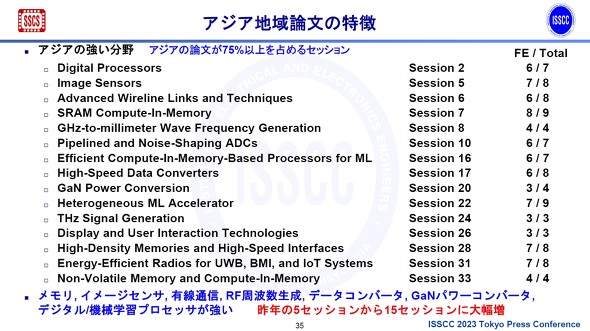

アジアでは特に、デジタルプロセッサ、イメージセンサー、メモリ、データコンバーター、GaNパワーコンバーター、RF周波数生成などの分野に強い。これらのセッションでは、アジアからの論文発表が75%以上を占めるという。

日本からは10件の論文が採択された。東工大から4件、ソニーセミコンダクタソリューションズから2件、大阪大学から2件、ルネサス エレクトロニクスから1件、半導体エネルギー研究所から1件、発表される。

関連記事

ISSCC(国際固体回路会議)とは何か

ISSCC(国際固体回路会議)とは何か

毎年2月に開催される、半導体チップの回路技術とシステム技術に関する国際学会「ISSCC(国際固体回路会議)」。えり抜きの論文が発表される重要なイベントだ。今回から始まる本シリーズでは、開催を2カ月後に控えたISSCCについて、概要と注目論文を紹介する。 「ISSCC 2022」の採択論文数、アジアの台頭が顕著に

「ISSCC 2022」の採択論文数、アジアの台頭が顕著に

半導体業界最大級の国際学会「ISSCC 2022」が、2022年2月20〜28日の日程で開催される。ISSCC 2022の投稿論文数は651本で、前年比で12.2%増加した。一方、採択論文数は200本、採択率は30.7%となり、例年に比べやや低くなっている。採択論文の割合を地域別で見ると、アジアが伸びていて全体の約50%を占める。 サムスンとSK Hynix、ISSCCで次世代メモリを披露

サムスンとSK Hynix、ISSCCで次世代メモリを披露

Samsung Electronics(サムスン電子)とSK Hynixは、2014年に開催される半導体集積回路技術の国際会議「ISSCC 2014」で、LPDDR4や広帯域メモリ(HBM)など、次世代のメモリを披露する。 なぜTSMCが米日欧に工場を建設するのか 〜米国の半導体政策とその影響

なぜTSMCが米日欧に工場を建設するのか 〜米国の半導体政策とその影響

本稿では、米国の半導体政策に焦点を当て、それが世界にどのような影響を及ぼしてきたか、または及ぼすと予測されるかについて論じる。 半導体不足解消後の悩みは「半導体過剰在庫問題」へ

半導体不足解消後の悩みは「半導体過剰在庫問題」へ

今回は、半導体不足が発生した原因から、今に至るまでの現状について分析し、今後の見通しについて述べさせていただく。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

記事ランキング

- 中国がEUV試作機 世界の半導体市場は完全に分断されるのか

- Rapidus、千歳で製造した2nm GAAトランジスタの試作品を初展示

- DDR5の異常な価格急騰はなぜ起きた? 推測できるシナリオは

- クリーンスーツ 隠れた特技 早着替え……あるある満載の半導体かるたが完成

- 日清紡マイクロデバイスが早期退職を募集 対象は45歳以上社員の約20%

- レゾナック主導「JOINT2」が大詰め 26年は140mm角基板に集中

- 「ガラスの弱点」克服するコア基板 FICTが展示

- 2025年のEE Times Japan記事ランキング トップ10

- Micronの四半期業績、営業利益が7年振りに過去最高を更新

- Rapidus、600mm角インターポーザーパネルを初披露 NVIDIAの受託にも意欲

Special SitePR

あなたにおすすめの記事PR