IGZOを超える「有機半導体」、分子設計からトランジスタまで日本発の新技術:移動度10cm2/Vsを実現(5/5 ページ)

分子設計によって応用範囲が広がる

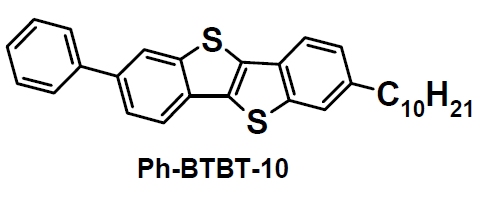

今回SmE相を発現する有機物質として採用したのは、「ph-BTBT-10」という炭素原子を30個含んだ低分子だ(図10)。この分子は優れた性質を備える有機半導体に適するよう材料設計指針に基づいて分子デザインしたものだ*4)。

*4)材料設計の指針は2006〜2011年度に実施した「液晶性有機半導体材料の開発」で確立したもの。このとき、移動度5cm2/Vs、180℃5分で1cm2/Vsの移動度を保つことに成功した。

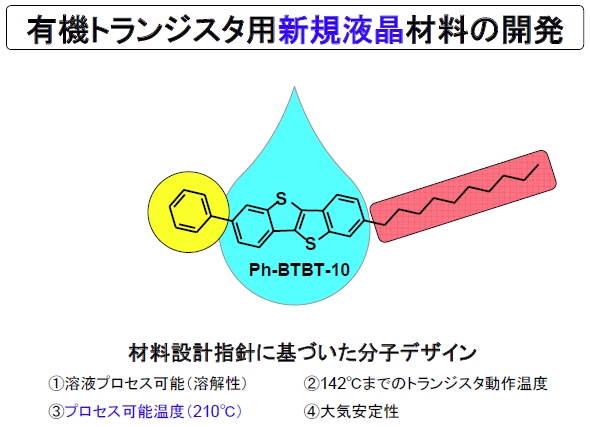

ph-BTBT-10分子は3つの「機能部分」から成り立っている(図11)。中央にあるベンゼン環などは電子伝導に役立つ部分(水色)。Π電子を持っているため、分子が図8にあるように並ぶと、長軸と垂直な方向(図の左右方向)に電流を流す。

分子の右側に飛び出しているアルキル基は溶媒への可溶性を持たせるために付けた部分(赤色)。これがないと液晶にはならない。「分子設計で最も重要なのは左側のベンゼン環だ(黄色)。通常の液晶では可溶性を高めるため、左右にアルキル基を付ける。だが、SmE相を発現させるには今回のベンゼン環のような構造が必要だ」(半那氏)。

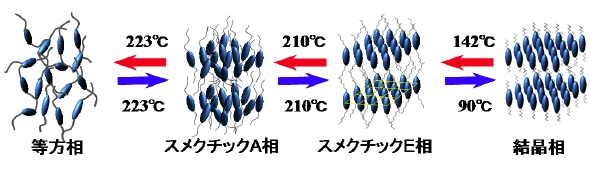

分子設計の妙味はもう1つある。SmE相と結晶相が相転移を起こす温度を「制御」できるのだ(図12)。ph-BTBT-10では90℃でSmE相から結晶相に相転移が起こる。だが、結晶相を加熱すると142℃でSmE相になる。相転移を起こす温度が違う。「ph-BTBT-10分子に非対称性を持たせたことで実現できた」(半那氏)。

このような性質は実用化に役立つ。90℃まで液体のまま振る舞うSmE相を使って薄膜を形成でき、形成された薄膜は142℃まで結晶膜として振る舞う。プロセス温度が低くなり、耐熱性が上がる。

「今回のようなSmE相の振る舞いは、ph-BTBT-10に限られたものではない。分子設計手法に基づいて設計できており、他の構造の分子へと応用できる手法だ」(半那氏)。相転移の温度や溶解度などを自在に制御できる可能性がある。

まずは2種類の設計を進めたいという。「成膜のためには一般に0.5〜1重量%の溶液が適しているといわれている。今回のpH-BTBT-10は0.2重量%である。今後、JSTの研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)で、DICと共同研究を進める予定だ。もう1つは成膜温度の低温化だ。現在は60〜70℃が実現できている。クロロホルム・トルエン混合溶媒では40℃まで下がったが、クロロホルムは環境に悪影響がある。それ以外の溶媒でも実現したい」(半那氏)。

予想外だった2分子層構造を得る

今回の開発では、SmE相を取る液晶、それも狙い通りの相転移温度(の差)を持つ材料の開発に成功した。成膜性と耐熱性を制御できるということだ。

「現時点では移動度の設計がまだできていない。多数の分子が並び、相互作用することで移動度が決まるため、試作して測定しないと移動度が分からない」(半那氏)。

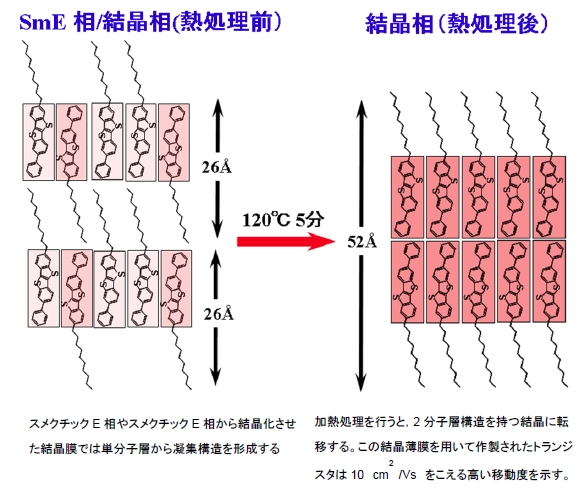

こうした中、予測していなかった現象が起きた。ph-BTBT-10の薄膜に120℃、5分の熱処理を加えると移動度が約2cm2/Vsから10cm2/Vsまで約1桁向上するという現象だ。これが10cm2/Vsという高い移動度の理由である。「熱処理を施す前のSmE相は2つの層が(上下に)並んだ構造を採っている。加熱した後は単分子層が、2分子層に変化したことが確認できた」(半那氏)。図13に構造変化のモデルを示す。

この現象は高い移動度を得るための分子設計の新しい手法となる可能性があるという。ph-BTBT-10固有の現象ではないと考えられるからだ。「これまでは分子自体の構造を設計して所望の性能を得ていたが、今後は分子同士のこのような相互作用を利用して性能を向上できるだろう」(半那氏)。

関連記事

プリンテッドLSIの幕開け!――印刷できるセンサー付きデジタルタグを作製

プリンテッドLSIの幕開け!――印刷できるセンサー付きデジタルタグを作製

東京大学や大阪府立産業技術総合研究所などのグループは2015年1月26日、印刷で製造可能な有機温度センサーと有機半導体デジタル回路を開発したと発表した。 塗って乾かすだけの有機半導体でRFIDタグの動作に成功

塗って乾かすだけの有機半導体でRFIDタグの動作に成功

東京大学などのグループは、印刷で製造可能な高性能有機薄膜トランジスタ回路を開発し、電子マネーカードなどで用いられる商用周波数(13.56MHz)での個体識別信号の伝送に「世界で初めて成功した」(東京大学)と発表した。 3つに折り畳める有機ELディスプレイ、半導体エネルギー研究所が展示

3つに折り畳める有機ELディスプレイ、半導体エネルギー研究所が展示

半導体エネルギー研究所は、「Display Innovation 2014」において、4枚の13.5型のパネルを組み合わせて、つなぎ目が目立たないようにした27型ディスプレイや、1058ppiの解像度を実現した2.78型ディスプレイ、タッチパネル機能を付けた折り畳み可能な「Foldable Display」などを展示した。 グラフェン+半導体ポリマーの“ハイブリッド素材”、高性能な有機トランジスタ実現の鍵に

グラフェン+半導体ポリマーの“ハイブリッド素材”、高性能な有機トランジスタ実現の鍵に

スウェーデンの大学とスタンフォード大学が、単層グラフェン上に半導体ポリマーが形成された“ハイブリッド素材”を開発。シリコンに匹敵する性能を持つ有機トランジスタの実現にまた一歩近づいた可能性がある。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

図10 ph-BTBT-10の構造式 出典:東京工業大学、Nature Communications

図10 ph-BTBT-10の構造式 出典:東京工業大学、Nature Communications 図11 ph-BTBT-10の構造と機能 出典:東京工業大学

図11 ph-BTBT-10の構造と機能 出典:東京工業大学 図12 相転移温度を制御した 出典:東京工業大学

図12 相転移温度を制御した 出典:東京工業大学 図13 熱アニールにより結晶薄膜の構造が変化した 出典:東京工業大学

図13 熱アニールにより結晶薄膜の構造が変化した 出典:東京工業大学