光で電気の流れを制御、1ps以内で状態を切り替え:超高速動作の光スイッチングデバイス開発に道

東京工業大学(東工大)の深谷亮氏らによる研究グループは、レーザー光を用いて銅酸化物超伝導体中の電気の流れを止めることができる方法を発見した。また、室温を含め広い温度範囲において、1ps以内で絶縁体と金属の双方向に変化させるスイッチ動作にも成功した。

東京工業大学(東工大)大学院理工学研究科の産学官連携研究員である深谷亮氏らの研究グループは2015年10月、レーザー光を用いて銅酸化物超伝導体中の電気の流れを止めることができる方法を発見したと発表した。また、室温を含め広い温度範囲において、1ps(ピコ秒)以内で絶縁体と金属の双方向に変化させるスイッチ動作にも成功した。今回の成果は極めて高速に動作する光スイッチングデバイスの開発につながるとみられる。

今回の開発は、深谷氏の他、准教授の沖本洋一氏、教授の腰原伸也氏、同応用セラミックス研究所の准教授である笹川崇男氏、東北大学大学院理学研究科の教授である石原純夫氏らの研究グループが行った。

高速光スイッチングデバイスを実現する手法の1つとして、光エネルギーを利用して物質中に電子や正孔を注入する光キャリアドーピングと呼ばれる技術を用いて、電気伝導性の光制御を行う方法がある。しかし、光エネルギーを用いて電子の流れを抑制し、金属(導体)を絶縁体へと変化させることは一般的に困難といわれてきた。

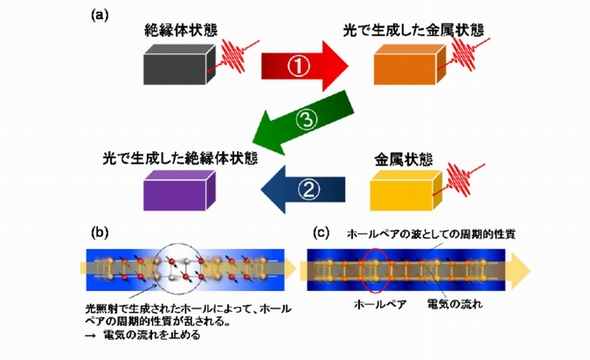

これに対して深谷氏らの研究グループは、はしご構造を持つ材料の特異なホールペアの動きを利用して、「隠れ絶縁体状態」と呼ばれる光励起による電流のオン・オフ制御に成功した。具体的には、笹川氏らが合成した金属状態のはしご型銅酸化物結晶(Sr4Ca10Cu24O41:ストロンチウム・カルシウム・銅酸化物)に対して、時間幅0.1psのパルスレーザー光を照射したところ、電気伝導性を瞬時に抑制できることを発見した。

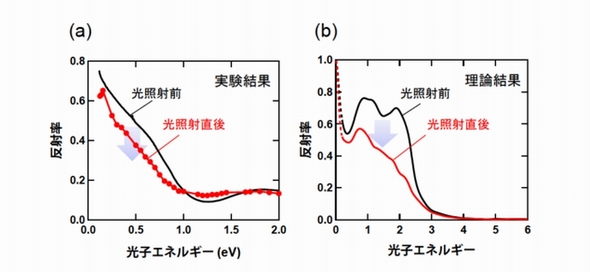

同研究グループは、0.1psの光パルスを用いた「ポンプ−プローブ分光」と呼ばれる測定方法で、金属状態の試料における光照射後の反射率スペクトルの変化を観測した。絶縁体の試料に光キャリアドーピングすると、物質中のホール数が増加し、光照射直後に反射率が増大(絶縁体から金属への変化)することはこれまでの実験から分かっていた。ところが、金属状態の試料で反射率スペクトルの変化を観測すると、反射率が減少(金属から絶縁体への変化)するなど全く逆の変化となった。こうしたスペクトルの変化を理解するために、石原教授らの協力を得て、新しい理論モデルを構築した。新しい理論モデルで計算したところ、実験結果と同様に光照射後に反射率スペクトルが減少した。

こうした現象は、光キャリアドーピングによって生成されたホールの影響で、ホールペアの周期性が破壊され、伝導性が抑制されることを示したものである。この状態は、温度や化学的な元素置換では実現し得ない「隠れた絶縁体状態」であることが明らかとなった。

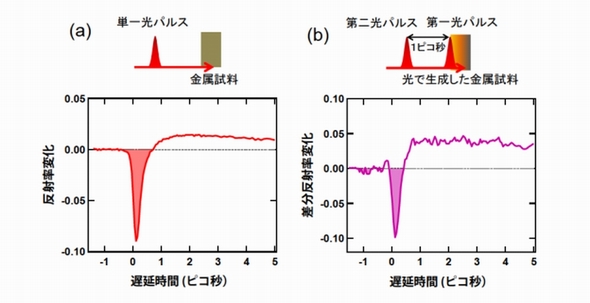

研究グループは、これまでの研究成果を踏まえて、光パルス列を用いた単一試料による絶縁体と金属の双方向光スイッチングについても実験を行った。これによると、第一光パルスで、絶縁状態から金属状態へと変化した。生成された金属状態下で第二光パルスを照射すると、光で生成された金属状態から光で生成された絶縁状態に変化することが分かった。

これらの変化は類似しており、光で生成した金属状態に光を照射すると、そのホールペアの伝導性を抑制できることが明らかとなった。光パルス列を用い、0.1psの単一方向スイッチングに加えて、絶縁体と金属との双方向光スイッチングを1ps以内で行うことにも成功した。しかも、この現象は低温から室温まで広い温度範囲で実現可能なことが分かった。

関連記事

東工大、ゲルマニウム導入で光るダイヤを開発

東工大、ゲルマニウム導入で光るダイヤを開発

東京工業大学の岩崎孝之助教らによる研究グループは、ダイヤモンド中の空孔(V)、とゲルマニウム(Ge)から成る新しいカラーセンターの形成に世界で初めて成功した。生細胞イメージング用のバイオマーカーや量子暗号通信への応用が期待されている。 非対称な光学迷彩装置を理論的に実証、透明人間も可能?

非対称な光学迷彩装置を理論的に実証、透明人間も可能?

理化学研究所(理研)と東京工業大学の共同研究チームは、非対称な光学迷彩を設計する理論を構築した。新たに実証した理論では、外部からは光学迷彩装置内にいる人間や物体は見えないが、内部からは外部を見ることが可能となる。 光通信デバイスに「透磁率」の概念導入、光変調器を1/100程度に小型化可能

光通信デバイスに「透磁率」の概念導入、光変調器を1/100程度に小型化可能

東京工業大学(東工大)、理化学研究所、岡山大学の研究グループは、光通信デバイスの開発において、これまでの「誘電率」制御に加えて、「透磁率」制御の概念を導入することに成功した。これまでより極めて小さく、高性能なデバイスを実現することが可能となる。 超低消費デバイスが作製できる強誘電体薄膜

超低消費デバイスが作製できる強誘電体薄膜

東京工業大学の清水荘雄特任助教らの研究グループは、強誘電体の極薄単結晶膜の作製に成功した。極薄膜でも安定した特性の強誘電体膜が得られ、超高密度メモリやスマートフォンなどで消費電力を極めて小さくすることができる新型トランジスタの製造が可能だという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- TSMCが熊本第2工場で3nm導入へ CEOが表明

- 村田製作所は増収減益、米Resonantのれん438億円減損