活用始まる人体無線網、ヘルスケアから新市場が立ち上がる:無線通信技術 BAN(8/8 ページ)

第3部 飲み込み型でBAN活用へ

人体無線網(BAN)が狙う3つの用途のうち、ヘルスケア分野から市場が立ち上がるとされているものの、すでに医療分野でもBANを活用する兆しが現われている。例えば、飲み込んで使う内視鏡である「カプセル内視鏡」の製品化である。

飲み込み型機器としてはこのほか、将来的な取り組みとして、さまざまな生体情報を人体内部で取得することを目指した「飲むバイオ・センサー」などの研究・開発が進んでいる。このような飲み込み型機器を、外部と有線で接続するのは利用者に対して負担が大きい。BANのノード(端末)として動作させれば、無線化できて、しかも外部から制御可能になるというわけだ。

現在のところ、製品化されたカプセル内視鏡はいずれも、飲み込んだ後に外部の測定システムに向けてデータを無線伝送するという、いわば閉じたシステムを採る。外部から制御はできない。しかし将来的には、BANのノードとして動作して、外部から制御可能な仕組みになる見込みだ。実際、カプセル内視鏡を手掛ける各社は今後、外部から内蔵カメラの方向を自由に制御したり、カプセル内視鏡そのものの動きを制御したりという機能を盛り込む考えである。

例えば、オリンパスメディカルシステムズは、2004年に公開したロードマップの中で、このような外部制御機能を搭載していくことを示した。「2004年の時点から具体的な実装技術は変遷しているものの、現在の技術開発の方向性はそのロードマップにほぼ合致している」(同社の広報担当者)という。現在、研究開発が進められている飲むバイオ・センサーに関しても、外部から制御信号を無線で送ることで、測定を始めるといった動作をさせることができる。

日常生活の中で撮る

すでに市場にあるか、または実用化時期が近い飲み込み型機器には、カプセル内視鏡のほかに、体内での薬剤投与を目的にしたカプセル型機器がある。

カプセル内視鏡は、まさに電子回路の固まりである。CCD(Charge Coupled Device)またはCMOSイメージ・センサーや、周囲を照らす発光ダイオード(LED)、取得した画像データを処理する信号処理回路、画像データを外部に伝送する無線回路、アンテナ、ボタン型電池などが、所狭しと組み込まれている。カプセル内視鏡が実用化できたのは、半導体チップや各種電子部品の小型化が進んだことに加え、画像データを無線伝送するときの消費電力が低く抑えられたことが背景にある。前述のように現在は、一方向にのみデータを伝送する。今後、無線回路を多機能化して、データを送受信できるようにすれば、外部から制御データを送れることになる。

現在、カプセル内視鏡を製品化しているのは、イスラエルGiven Imaging社とオリンパスメディカルシステムズの2社である(表1)。両社はいずれも、従来の内視鏡と違ってファイバを使うことなく、カプセルを飲み込むだけで検査できるため、低侵襲であることや、検査中に病院に滞在する必要がなく、通常の生活の中で検査できるといった数多くの特徴を訴求する。すでに、Given Imaging社は、全世界で75万個のカプセル内視鏡を販売した実績を持つという(2008年5月時点)。

このほか、工業用内視鏡や口腔内カメラなどの開発を手掛けるアールエフは、電力を外部から無線で受け取る機能や、CCDカメラをぐるりと360度回転させる機能を組み込んだカプセル内視鏡を2009年夏に製品化する予定である。

カプセル内視鏡の次は何か。それに相当するのがオランダRoyal Philips Electronics社が開発を進める、消化器の狙った場所で薬を投与することを目的にした飲み込み型機器である。同社が「賢い錠剤(Intelligent Pill:iPill)」と呼ぶもので、直径が11mmで長さが26mmのカプセルの中に、マイコン・チップや水素イオン濃度指数(pH)センサー、温度センサー、薬を入れる容器、ポンプ、ボタン型電池、無線チップを格納した。このiPillでは、投薬するタイミングや量を規定したソフトウエアをあらかじめマイコンに組み込んでおく。そのソフトウエアに従って、マイコンがポンプの動作を制御することで、決められた量の薬を消化器官の狙った場所で放出する。

「飲むセンサー」が生活を変える

10年後から15年後を見据えた飲み込み型機器の研究開発もある。広島大学とエルピーダメモリなど数社からなる研究グループは、「半導体バイオ融合集積化技術の構築」と呼ぶプロジェクトを立ち上げ、さまざまな生体情報を人体内部で収集する「飲むバイオ・センサー」の研究開発を進めている。生体情報の対象として、人体に悪影響を与える細菌や腫瘍(しゅよう)のマーカー、アレルギー原因物質などを例に挙げた。「これらの生体情報に関して、多数の項目を網羅的かつ継続的に、しかも患者に意識させることなく測定する」(広島大学先端物質科学研究科半導体集積科学専攻の教授兼、上記のプロジェクト・リーダーである岩田穆氏)ことを目指す。

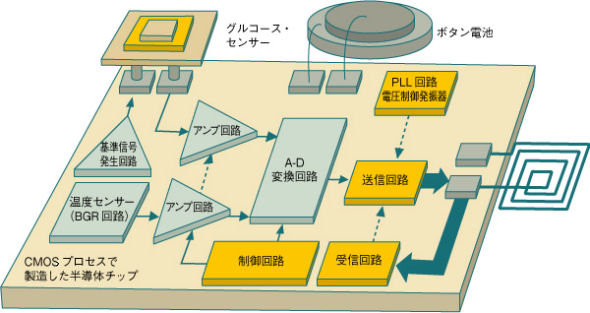

飲むバイオ・センサーの要素技術は多岐にわたる。バイオ・センサー技術や、低消費電力を実現する半導体回路技術、データを外部へ送るための無線技術、小型の筐体に各種回路を収納するための実装技術、大容量メモリーの集積化技術などだ。「要素技術はそろいつつある。最終的には『飲む』ということを目指して、実現可能な部分から実用に向けた取り組みを進めている」(同氏)と説明する。現在は、義歯に埋め込むタイプのセンサー・チップの実証実験などを行っている。これは、グルコース・センサーや温度センサーと、測定したデータを処理して無線伝送する回路などで構成されたものだ(図1)。

図1 義歯に埋め込むタイプのセンサー・チップ グルコース・センサーと温度センサーを使う。現在は、センサー部分と半導体チップ部分を分けて実験しているが、2009年3月までには1チップ化する。出典:「半導体バイオ融合集積化技術の構築プロジェクト」の資料を基に本誌が作成

図1 義歯に埋め込むタイプのセンサー・チップ グルコース・センサーと温度センサーを使う。現在は、センサー部分と半導体チップ部分を分けて実験しているが、2009年3月までには1チップ化する。出典:「半導体バイオ融合集積化技術の構築プロジェクト」の資料を基に本誌が作成 このほか、立命館大学理工学部ロボティクス学科で准教授を務める野方誠氏の研究グループは、外部から制御することで体内を自由に動きながら、投薬したり患部を切除したりする「手術ロボット」の研究を進めている。CCDイメージ・センサーやLED、磁気センサーなどを組み込んだ試作機で動物実験に取り組んでいる段階だ。現在は外部から与えた磁界で手術ロボットを動かしている。将来的には何らかの仕組みで「自走」して、しかも外部からうまく制御可能なロボットの実現を目指す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか