世界に負けない「純国産」、九州生まれの802.11acチップが13年にも市場へ:無線通信技術 Wi-Fi

ノートPCやスマートフォンといったさまざまな機器に標準的に搭載されるようになった無線LAN(Wi-Fi)。だが、この技術領域において、日本企業の存在感は非常に低いのが現状だ。そんな中、九州工業大学発のベンチャー企業であるレイドリクスが果敢に挑戦を続けている。

九州工業大学発のベンチャー企業であるレイドリクス(Radrix)は、次世代の無線LAN(Wi-Fi)規格である「IEEE 802.11ac」に準拠した無線チップの開発を進めている。無線LANルータやアクセスポイントなどを対象に、2013年第2四半期にサンプル出荷を始める予定である。

IEEE 802.11acは、現在広く普及している無線「IEEE 802.11n」の後継に位置付けられる新規格だ(関連記事:「超」高速無線LANがやってくる、IEEE802.11ac/adが変えるモバイルの世界)。既に、BroacomやMarvell Technology Group、MediaTek、Quantenna Communications、Qualcomm Atheros、Redpine Signalsといった幾つかの企業がIEEE 802.11ac対応チップの製品化を表明しているが、これらは全て海外企業である。現時点で、日本企業でIEEE 802.11acに対応した無線チップを製品化すると表明しているのは、レイドリクスだけという状況だ。

同社が開発中のIEEE 802.11acチップは、4×4構成のMIMOを採用し、データ伝送速度は最大1.8Gビット/秒になる。4ユーザーまでのマルチユーザーMIMO(MU-MIMO)に対応する予定で、これが実現すれば世界初のMU-MIMO対応チップとなる。

マルチユーザーMIMOとは、複数の端末に対して、「同一時刻に」、「同一の周波数チャネルで」、「複数端末間の干渉を生じさせることなく」、データを送り届ける技術である。IEEE 802.11ac規格にはオプションとして採用されている(関連記事:無線LANに初めて採用された最新技術「MU-MIMO」とは!?)。

マルチユーザーMIMOを採用すれば、基地局(親機)の能力を最大限引き出し、システム全体のスループットを高めることが可能だ。しかし、端末側で自分宛ての信号だけを取り出すために、親機側で高度な信号処理を施し、所望の送信信号を形成する「ビームフォーミング技術」を導入する必要がある。このとき重要になるのが、「チャネル推定情報」と呼ぶ伝搬状態の情報を親機が端末から受け取り、親機側で送信ビームを迅速に形成するためのアルゴリズムだ。これに対し同社は、「Block Diagonalization」と呼ぶ方式に独自のアルゴリズムにを盛り込むことで、高品質な通信を実現しつつ、演算量を削減しているという。

IEEE 802.11acに2つの技術提案が採択

レイドリクスは、九州工業大学の情報工学部電子情報工学科の教授である尾知博氏の研究グループが2005年に立ち上げた企業である。IEEE 802.11委員会という国際標準化を策定する場に日本企業がほとんど参加しなくなっている状況で、IEEE 802.11acの規格策定にも積極的に携わってきたことも特筆すべき点だ(参考リンク:同社のニュースリリース)。

同社の代表取締役を務める尾知氏は、「BroadcomやIntel、Qualcomといった並み居る米国企業を相手に、合計9件の技術仕様を提案(発表)し、そのうち2件が採択された。複数の技術グループを作らないというIEEE 802.11ac委員会のポリシーで、大手ベンダーとの共同提案という形になっているものの、当社および九州工業大学の技術が採用されたことは、画期的なことと自負している」と語った。

具体的には、20MHz/40MHzの周波数帯域幅を使用する既存のIEEE 802.11a/11n規格と80MHz幅を使用するIEEE 802.11acの互換性を保つ技術と、最大アンテナ数を4本(IEEE 802.11n規格)から8本(IEEE 802.11ac規格)に拡張したことによるアンテナ指向性の問題を解決し、互換性を保つ技術が採択された。

同社のこれまでの実績としては、2×3構成のMIMOに対応したIEEE 802.11nチップの開発を2009年に完了しており、物理層/MAC層処理IPが大手プリンタメーカーなどに採用された。サンプル品や評価ボードも提供しており、量産にも対応可能だという。

ワイヤレス設計(Wireless Design)特選コーナー

- スマホの充電とクルマの位置確認ができる シガーソケット型スマートタグ「CarTag+」登場

- 8時間の4K動画を5分で伝送! 「世界最速」水中光無線通信、京セラ

- Bluetoothはなぜ「青い歯」なの? Wi-Fiはカッコいいゾ? IT用語のゆるすぎるネーミング秘話

- 「Wi-Fi 8」実用化始動 “不安定な無線”は過去のものに?

- UWBでデジタルキーや置き去り防止を強化 大容量メモリの車載SoC、Qorvo

- パスワード卒業“究極”の切り札「パスワードレス認証」の失敗しない選び方

- 2025年はハム100周年 「アマチュア無線フェスティバル ハムフェア2025」開催

- 無線とロボットによる省力化稲作を実証、米生産の4割を担う中山間農地の維持へ

- 大阪万博で生まれた未来のタオル RFIDで広がる繊維製品の新たな可能性

- ゲートウェイ一体型Wi-Fi機器+AIアシスタントで現場管理支援、西松建設

関連キーワード

Internet Explorer | IEEE | IEEE802.11ac | 無線 | MIMO(Multiple Input Multiple Output) | LAN | 無線LAN | IEEE 802.11n | 通信 | Wi-Fi | 無線通信技術(エレクトロニクス) | アルゴリズム | アンテナ | 周波数 | ベンチャー | 無線LANルータ | ワイヤレスジャパン | 世界初

関連記事

「超」高速無線LANがやってくる、IEEE802.11ac/adが変えるモバイルの世界(動向編)

「超」高速無線LANがやってくる、IEEE802.11ac/adが変えるモバイルの世界(動向編)

201X年の近未来、モバイル機器はもっと自由になる。写真や映像といったさまざまな大容量コンテンツを、「意識」しないほどスムーズにやりとりできる時代へ。モバイル機器の無線通信技術が今大きく変わろうとしている。スマートフォンやタブレットPCといったモバイル機器の使い勝手を大きく高める、新たな無線通信技術の最新動向をまとめた。 「802.11ac/adへの移行が加速」、ABI Researchが予測

「802.11ac/adへの移行が加速」、ABI Researchが予測

次世代の無線LAN規格であるIEEE 802.11ac/adへの移行が順調に進んでいる。2014〜2016年ごろには、これらの規格に対応した製品が高い市場シェアを占めるようになるとみられている。 802.11adは“革命”、注目高まる次世代Wi-Fi規格

802.11adは“革命”、注目高まる次世代Wi-Fi規格

半導体/家電メーカーが、タブレット端末のユーザーエクスペリエンスの向上に取り組む今、802.11ac/802.11adの次世代Wi-Fi規格に大きな期待が寄せられているという。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか

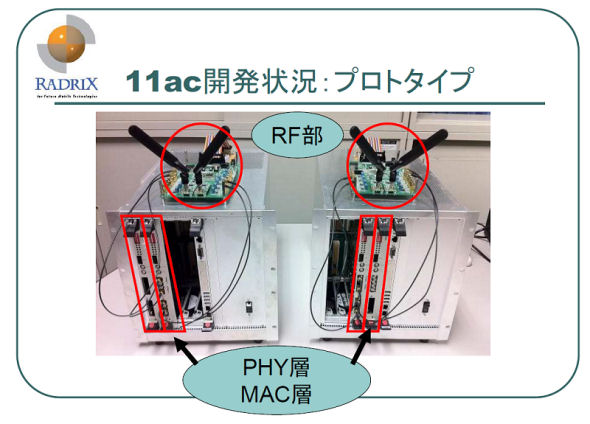

レイドリクスがワイヤレスジャパン2012で展示したパネル

レイドリクスがワイヤレスジャパン2012で展示したパネル