第32回 MOSFETのオペアンプを改善〜裏返し回路で入出力特性向上〜:Analog ABC(アナログ技術基礎講座)(2/2 ページ)

いよいよ2つの回路を合体

それではいよいよ、前回までに説明したnチャネルを使った回路と、今回説明したpチャネルを使った回路を合体させます。こうすることで、電源側にもGND側にも、出力電圧をきちんと広げられるオペアンプを構成できます。

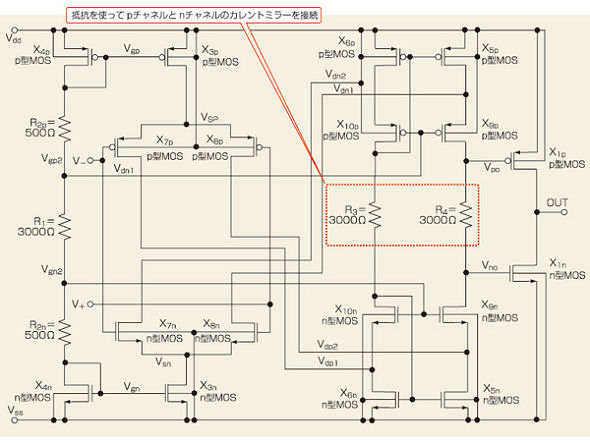

合体させたオペアンプを図7に示しました。今まで使ってきた図1と図2に記載したMOSFETの番号はそのままに、番号の次に識別子として「p」と「n」を付けました。図1と図2の構成と見比べてみてください。

2つの回路を合体させるに当たり、pチャネルとnチャネルのカレントミラーをどのような手法でつなぎ合わせるかがポイントなのですが、今回は抵抗R3とR4を使う最も簡単な手法を採用しました。つなぎ合わせる部分には、非常に多くのノウハウがあります。また別の機会に、紹介したいと思います。

CMOSの相補性の活用が鍵

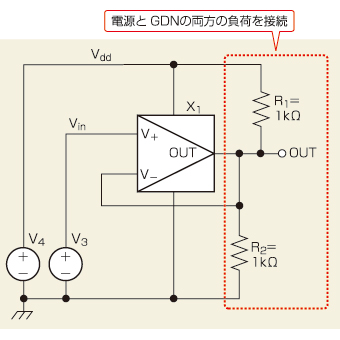

それでは早速、2つの回路を合体させたオペアンプの動作を、いつものボルテージフォロアで確認してみましょう。今度は、電源側とGND側の両方に負荷を接続しました(図8)。

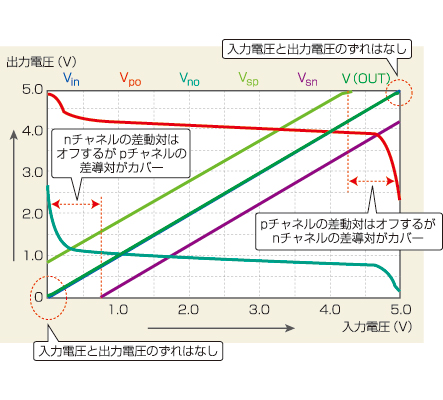

図9にDC解析の結果をまとめました。GND電圧付近と電源電圧付近のいずれも、入力電圧と出力電圧のずれは発生していません。

GND電圧付近になると、nチャネルの差動対はオフ状態になりますが、pチャネルの差動対が動作します。一方の電源電圧付近になると、pチャネルの差動対はオフ状態になりますが、nチャネルの差動対がカバーします。当初の目的通り、GNDから電源電圧の全領域できちんと動作するボルテージフォロアを設計することができました。

CMOS回路の特徴である相補性をうまく活用し、nチャネルとpチャネルがお互いにカバーするように回路を設計することで、普通の回路では実現が難しい性能を引き出せます。この点が、CMOS回路が発展し、普及してきた1つの要因ではないかと思います。

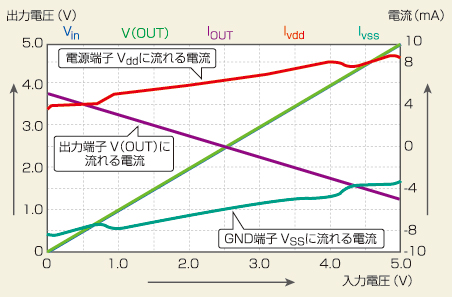

これでオペアンプの設計は終了です……と言いたいところですが、実際に使うにはまだまだ改良が必要です。例えば、消費電力の様子を確認してみましょう(図10)。

図10を見ると、電源から流れ込んだ電流のすべてが出力端子から流れ出ているわけではなさそうです。例えば、出力電圧が2.5Vのときは電源から6mAの電流が流れ出ていますが、出力端子にはほとんど電流が流れていません。ほぼ0mAです。6mAの電流はどこに流れてしまったのかというと、GND端子から流れ出てしまっています。つまり、オペアンプを電源からGNDへただ通過している電流があるということです。これは、もったいないことです。実際に製品化されているオペアンプでは、消費電力の問題を解決するために、さまざまな工夫が盛り込まれていることを付記しておきます。

次回は、オペアンプから離れて別の話題に移りましょう。次回は、「BGR(Band Gap Reference)」と呼ぶ回路を紹介します。

Profile

美齊津摂夫(みさいず せつお)

1986年に大手の通信系ハードウエア開発会社に入社し、光通信向けモジュールの開発に携わる。2004年に、ディー・クルー・テクノロジーズに入社。現在は、同社の常務取締役CTO(最高技術責任者)兼プラットフォーム開発統括部長を務めている。「大学では電気工学科に所属していたのですが、学生のときにはアナログ回路の勉強を避けていました。ですから、トランジスタや電界効果トランジスタ(FET)を使ったアナログ回路の世界には、社会人になってから出会ったといっていいと思います。なぜかアナログ回路の魅力に取りつかれ、23年目になりました」。

- −総集編−アナログ回路の入門はここで決まり!! 計36回の連載を一覧で解説

- −最終回−若手エンジニアへのエール〜この激動の時代、回路設計者として生きるということ〜

- 第36回 「相対ばらつき」も考慮してBand Gap Referenceを設計

- 第35回 あの手この手でBand Gap Referenceの電源雑音対策

- 第34回 温度変化の“相殺”でBand Gap Referenceの特性改善

- 第33回 Band Gap Referenceの原理を出発点から解説

- 第32回 MOSFETのオペアンプを改善〜裏返し回路で入出力特性向上〜

- 第31回 MOSFETのオペアンプを改善〜FETを変えず回路の工夫で特性向上〜

- 第30回 MOSFETのオペアンプを改善〜FET寸法の調整で入出力特性を向上〜

- 第29回 MOSFETを使ってオペアンプを設計

- 第28回 カレントミラーで2つのMOSFETの歩調を合わせる

- 第27回 n型MOSFETにp型追加して利得向上

- 第26回 MOSFETで増幅器を設計(2)

- 第25回 MOSFETで増幅器を設計(1)

- 第24回 MOSFETの基本を理解する

- 番外編 電源フィルタの設計に悪戦苦闘、雑音を抑えるはずが発振状態に…(後編)

- 番外編 電源フィルタの設計に悪戦苦闘、雑音を抑えるはずが発振状態に…(前編)

- 番外編 基板から不可解な音が聞こえる、コンデンサが震えていた理由は…

- 第20回 差動対がオペアンプに変身(5)〜コンデンサを追加して位相補償〜

- 第19回 差動対がオペアンプに変身(4)〜オープン特性を1次傾斜へ〜

- 第18回 差動対がオペアンプに変身(3)〜入出力範囲をエミッタ接地で広げる〜

- 第17回 差動対がオペアンプに変身(2)〜能動負荷を交流解析〜

- 第16回 差動対がオペアンプに変身(1)〜能動負荷で利得を高める〜

- 第15回 差動対の利得を理解する

- 第14回 差動対を手を動かして理解する

- 第13回 アナログ回路に不可欠な差動対

- 番外編 アナログ回路設計のエンジン(後編)

- 番外編 アナログ回路設計のエンジン(前編)

- 第10回 エミッタ接地回路のサプリメント 〜 ベース接地回路 〜

- 第9回 エミッタ接地回路のサプリメント 〜 エミッタ・フォロア 〜

- 第8回 エミッタ接地回路にばらつき対策施す

- 第7回 エミッタ接地回路の温度対策

- 第6回 エミッタ接地回路の定数を決める

- 第5回 トランジスタには接続方法が3つ

- 第4回 基本現象を応用して回路設計 〜 フィルタ 〜

- 第3回 回路はすべてオームの法則から(後編)

- 第2回 回路はすべてオームの法則から(前編)

- 第1回 楽しいアナログ回路設計

- 執筆者インタビュー「空想する、結果を思い描く」

関連記事

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(前編)

- 中国が「半導体製造装置の自給自足」に苦戦している理由(後編)

- 3nmチップ搭載の最新スマホ3機種を分解 三者三様の設計思想とは

- 半導体業界 2026年の注目技術

- AI需要で好調も 村田製作所社長が語る「MLCC依存」脱却の一手

- 2026年のメモリ市場は「制御された供給不足」に 主役はHBM4

- ローム、TSMCライセンス受けGaN一貫生産へ 27年目標

- 人生の棚卸しと「恥辱プレイ」でつかんだ合格証明書

- 2026年半導体市場の3大トピックを深掘り ―― DRAM不足の真相とTSMC、Intelの逆襲

- ルネサス「R-Car V4H」、トヨタ新型「RAV4」に採用

図8 図7を評価するためのボルテージフォロア

図8 図7を評価するためのボルテージフォロア 図9 図8のボルテージフォロアの入出力特性 入力電圧の全範囲で出力電圧が入力電圧に追従していることを確認できます。

図9 図8のボルテージフォロアの入出力特性 入力電圧の全範囲で出力電圧が入力電圧に追従していることを確認できます。 図10 まだ解決すべき消費電流の問題 図7に示したオペアンプで完成と言いたいところですが、まだ改善すべき点が残っています。電源からGNDに無駄な電流が流れていることです。

図10 まだ解決すべき消費電流の問題 図7に示したオペアンプで完成と言いたいところですが、まだ改善すべき点が残っています。電源からGNDに無駄な電流が流れていることです。