「SSDが壊れる」まで(後編):福田昭のストレージ通信(6)(2/2 ページ)

誤り訂正によって書き換え寿命を延ばす

「ウェアレベリング」があっても、いずれはメモリセルの劣化が始まり、ビット不良が発生する。これに対処するのが「誤り訂正符号(ECC:Error Correcting Code)」だ。SSDではデータを書き込むときに、ECCを付加する。データを読み出すときにはECCも読み出す。読み出したデータ列とECCの内容を比較することで、誤りの有無を検出する。誤りが検出された場合は、訂正を実行する。これらの一連の操作は、コントローラ半導体(およびファームウェア)が担う。

SSDからパソコン(PC)がデータを読み出す単位は普通はHDDと同じ、512バイトである。この512バイトのデータに対し、誤り訂正用のデータ(ECCビット)を付加してある。ECCビットの大きさは、NANDフラッシュメモリのタイプと製造技術(あるいは微細化の度合い)によって違う。例えばSLCタイプのNANDフラッシュメモリを内蔵するSSDは、1バイトの誤り訂正が可能なECCビットを付加している。その条件で10万回の書き換え回数を保証していることが多い。

これに対してMLCタイプのNANDフラッシュメモリはSLCタイプに比べると劣化が早い。このため、4バイトを超える誤り訂正が可能なECCビットを付加している。それでも保証される書き換え寿命は、SLCタイプよりも少ない。1万回の書き換え回数にとどまることが多い。

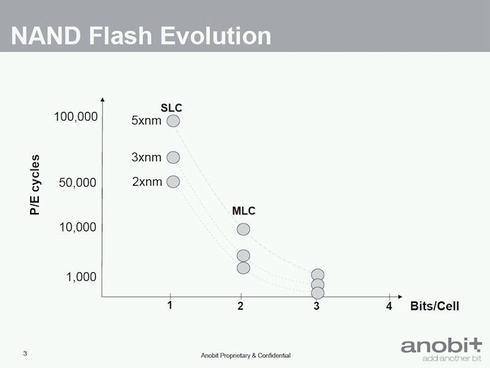

製造技術の微細化は、NANDフラッシュメモリの書き換え寿命を短くする。ECCを付加しない状態で、5Xnmの製造技術によるSLCタイプのNANDフラッシュメモリは10万回の書き換えが可能だった。ところが2Xnmに製造技術を微細化すると、書き換え回数はおよそ半分の5万回に減少するとされている。MLCタイプの書き換え寿命はさらに短く、ECCを使わない状態だと5Xnm世代で約1万回、2X世代では約3000回とされる。

NANDフラッシュメモリのタイプと製造技術による書き換え寿命の変化。2010年に開催されたフラッシュメモリ業界のイベント「Flash Memory Summit」でAnobitが講演した資料(クリックで拡大)

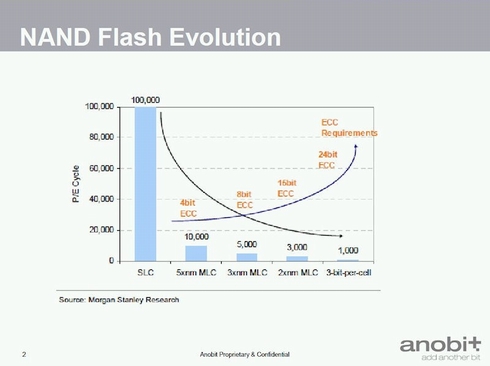

NANDフラッシュメモリのタイプと製造技術による書き換え寿命の変化。2010年に開催されたフラッシュメモリ業界のイベント「Flash Memory Summit」でAnobitが講演した資料(クリックで拡大) NANDフラッシュメモリの書き換え回数(ECCなし)とECCに対する要求仕様の変化。2010年に開催されたフラッシュメモリ業界のイベント「Flash Memory Summit」でAnobitが講演した資料(クリックで拡大)

NANDフラッシュメモリの書き換え回数(ECCなし)とECCに対する要求仕様の変化。2010年に開催されたフラッシュメモリ業界のイベント「Flash Memory Summit」でAnobitが講演した資料(クリックで拡大)不良ブロックを救済する冗長ブロック

SSDの読み出しがHDDと同じ512バイト単位であることは既に説明した。書き込みもSSDではHDDと同じ512バイト単位であり、ホストマシンからはHDDと同じように見える。ところがSSDの記憶媒体であるNANDフラッシュメモリは通常、512バイト単位の読み書きができない。読み出しの単位は4Kバイトまたは8Kバイトであり、書き込みの単位はさらに大きく、512Kバイトから2Mバイトに達する。

NANDフラッシュメモリでは書き込みの単位を「ブロック」、読み出しの単位を「ページ」と呼称する。データの書き換えを繰り返すと、劣化したメモリセルが特定のブロック内で集中して発生することがある。劣化したメモリセルが少ないときは誤り訂正符号によってデータを訂正する。劣化したメモリセルが多くなると誤り訂正符号でも訂正が不可能になってしまう。この状態に至ると、コントローラ半導体は該当するブロックを「不良ブロック」としてデータの読み書きを禁止する。

不良ブロックの存在は、SSDとして書き込めるデータ容量の低下を意味する。そこでSSDが内蔵するNANDフラッシュメモリの記憶容量は、仕様で公称している記憶可能なデータ容量よりも増えていることが多い。余分なブロックは「冗長ブロック」となり、通常は使用しない。「不良ブロック」が発生したときに、「冗長ブロック」を不良ブロックの代替として割り当てる。このようにして書き換え寿命を延ばす。

(次の記事を読む)

筆者紹介

福田 昭(ふくだ あきら)

フリーランスのテクノロジージャーナリスト/アナリスト。

- HDD大手Seagateの四半期業績、11年ぶりに利益率が過去最高を更新

- メモリとストレージの動向を示す11個のキーワード(後編)

- メモリとストレージの動向を示す11個のキーワード(前編)

- Micronの四半期業績、営業利益が7年振りに過去最高を更新

- 2026年のHBM市況、カギを握るのは最新世代「HBM4」

- 半導体メモリの地域別市場で2番目に大きくなった中国の現状

- 2030年の半導体メモリ市場は平均10%成長で3020億米ドルへ

- キオクシアの四半期業績、売上高が前期比で4四半期ぶりに増加

- Sandiskの四半期業績、前期比で2四半期連続の増収増益に

- Samsungの半導体四半期業績、売上高と利益がともに急回復

- SK hynixの決算、2四半期連続で売上高と営業利益が過去最高を更新

- HDD大手WDの四半期業績、2四半期連続で前期比が増収増益に

- HDD大手Seagateの四半期業績は増収増益、営業利益率は30%に近づく

- 人工知能(AI)が牽引するHBM系DRAM市場

- HBM系が主役、DDR系が脇役になるDRAM市場

- Micronの2025会計年度は売上高が3年ぶりに過去最高を更新

- Micronの四半期業績、売上高が2四半期連続で過去最高を更新

- Samsungの半導体四半期業績、前期比で増収も利益率は1.4%に激減

- キオクシアの四半期業績、前期比では減収増益に

- Sandiskの四半期業績は弱いながらも回復へ

- HDD大手SeagateとWDの2025会計年度業績、大幅な増収増益に

- HDD大手WDの四半期業績、前期比で増収ながらも増減益は微妙

- HDD大手Seagateの四半期業績は増収増益、利益率が25%前後に上昇

- SK hynixの四半期業績、売上高と営業利益が過去最高を更新

- Micronの四半期業績、売上高が過去最高を更新

- キオクシアの年度業績、3年ぶりの黒字転換で過去2番目の営業利益を計上

- キオクシアの四半期業績、2四半期連続の減収減益に

- 新生Sandiskが発表した初めての四半期決算、前期比で減収減益に

- HDD専業となった新生WDの四半期業績、営業利益率30%前後を達成

- HDD大手Seagateの業績、前年同期比では売上高が3割増、利益が3倍増に

- Micronの四半期業績、前四半期比は減収も営業利益率は20%超を維持

- HDD大手Western Digitalの四半期業績はHDDとフラッシュで明暗を分ける

- HDD大手Seagateの四半期業績、売上高と利益が5四半期連続で増加

- Micronの四半期業績、売上高が過去最大を更新

- Micronの2024年8月期会計年度業績、前年度の巨額赤字から黒字へ一気に転換

- キオクシアの四半期業績、過去最高の売上高と営業利益を記録

- HDD大手Western Digitalの四半期売上高が5四半期連続で拡大

- HDD大手Seagateの四半期業績は前期比、前年比とも増収増益に

- FMSの「生涯功績賞」を3D NANDフラッシュ開発で東芝の5人が受賞

- HDD大手SeagateとWDの2024会計年度業績、弱いながらも回復へ

- HDD大手Western Digitalの業績は増収増益に、利益が前期の1.75倍に上昇

- HDD大手Seagateの四半期業績、前年同期比が9四半期ぶりの増収増益に

- Micronの四半期業績は増収増益、営業利益率は10%台に回復

- 「フラッシュメモリサミット」が「フューチャーメモリアンドストレージ」に改名

- HDD大手Western Digitalの四半期売り上げ、8四半期ぶりに前年同期を上回る

- HDD大手Seagateの四半期業績、前四半期比での増収増益が続く

- HDD大手Western Digitalの四半期業績、売上高が2四半期連続で上昇

- HDD大手Seagateの四半期業績、8四半期振りに前期比の売上高が上昇

- HDD大手Western Digitalの業績、5四半期ぶりに売上高が増加

- HDD大手Seagateの四半期業績、7期連続で前期比の売上高が減少

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

記事ランキング

- ローム、TSMCのライセンス取得し650V GaNパワー半導体を自社生産へ

- 定年間際のエンジニアが博士課程進学を選んだ「本当の理由」

- Intelとソフトバンク子会社が次世代メモリ開発へ 29年度に実用化

- TIがSilicon Labsを75億ドルで買収する理由

- AIは「バブル」ではない――桁違いの計算量が半導体に地殻変動を起こす

- ソシオネクスト増収減益、中国向け車載新規品は順調に増加

- AI時代のニーズ捉え開発加速、キオクシア次期社長の展望

- SAIMEMORYの新構造メモリ 低消費電力に焦点

- 三菱電機の半導体は光デバイス好調 3Q受注高49%増

- TSMCは2nmで主導権維持、SamsungとIntelに勝機はあるか